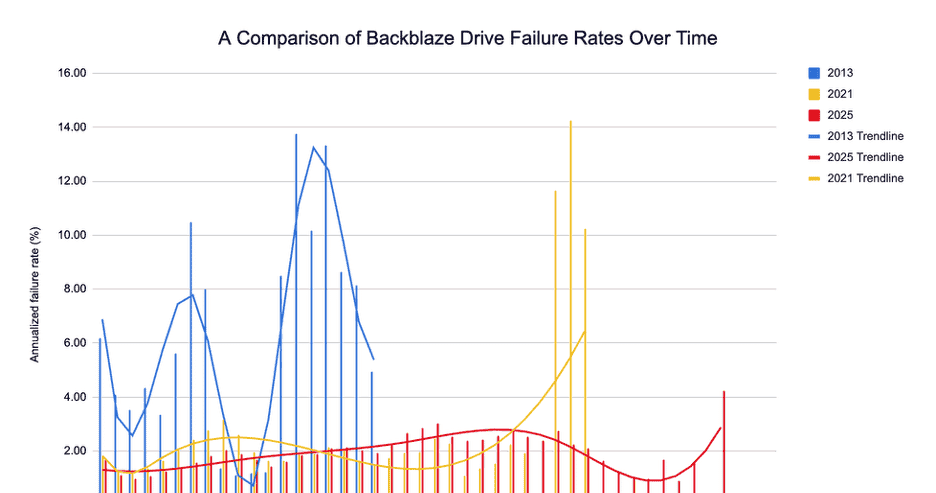

Backblaze作为全球知名云存储服务商,自2013年起持续追踪旗下硬盘集群(从最初3.5万块到2025年31.7万块)的故障数据,13年的实测结果却逐步颠覆了这一模型——硬盘不仅可靠性提升,故障规律也从“U型”转向“平缓平台+晚期缓升”,让我们来结合Backblaze的数据,看看从2013年到2025年发生了哪些变化?

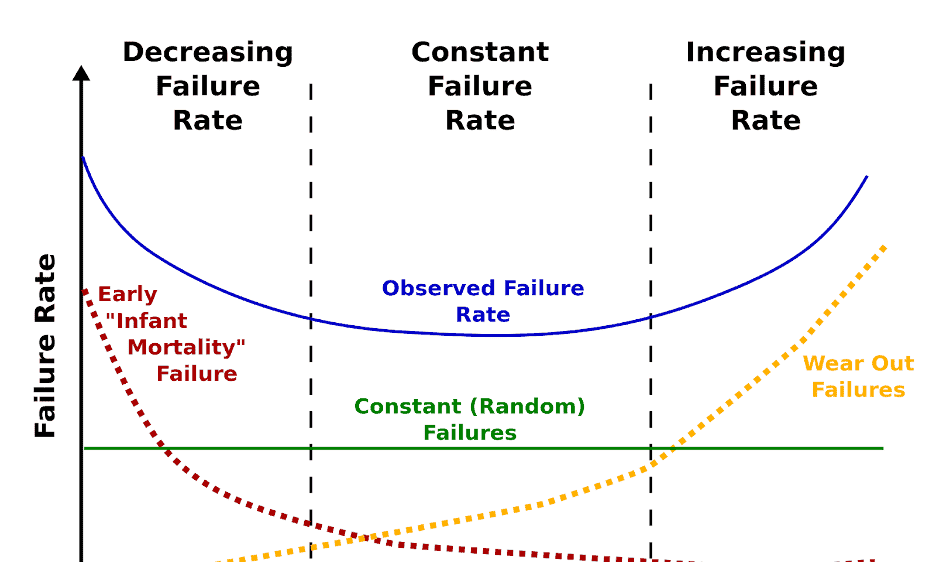

什么是“浴盆曲线”?

传统定义: 在可靠性工程中,描述产品故障率随时间变化的规律,形似一个浴缸的横截面,故得名浴缸曲线(Bathtub curve),也有叫法是浴盆曲线,又称U型曲线。它分为三个阶段:

早期故障期(左端高): 因制造缺陷,产品在投入使用初期故障率较高。

偶然故障期(中间低平): 缺陷产品被淘汰后,进入稳定的“生命期”,故障率低且恒定。

损耗故障期(右端升高): 随着产品磨损老化,故障率开始显著上升。

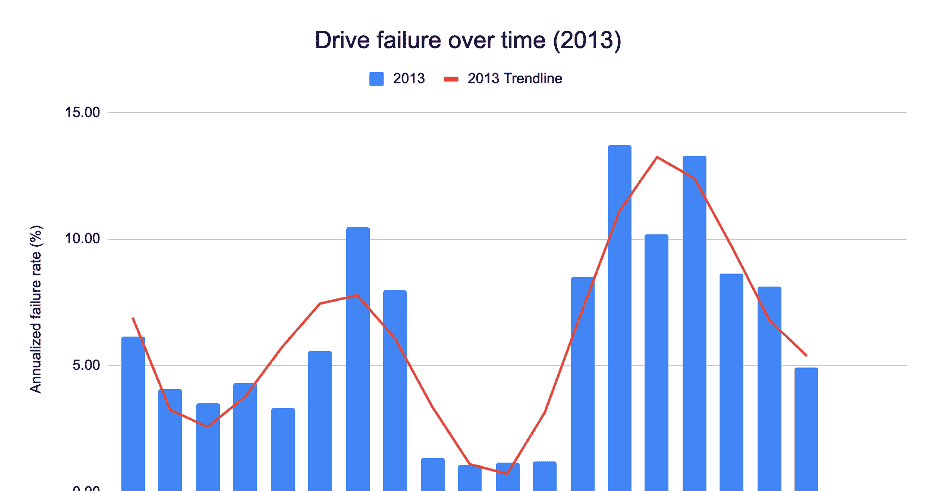

2013年曲线:最贴近经典浴缸模型的“初始状态”

2013年是Backblaze首次开展硬盘可靠性分析,当时的曲线是三次(2013/2021/2025)分析中唯一高度契合经典浴缸曲线U型特征的数据,具体表现与背后原因可拆解为三点:

早期故障期(0-1年):故障率随时间快速下降,曲线左半段“陡峭下滑”——这是因为当时采用的消费级硬盘,部分存在制造缺陷(如磁头定位偏差、盘片微小划痕),投入使用后这些“先天问题”会快速暴露,导致初期故障集中;

偶然故障期(1-3年):故障率降至低水平且稳定,曲线中段“平缓横走”——经过初期筛选,无缺陷的硬盘进入“稳定工作期”,故障仅由随机因素(如短暂电压波动)导致,概率极低;

损耗故障期(3年以后):故障率随时间急剧上升,曲线右半段“陡峭上扬”——3年左右,消费级硬盘的机械部件(如电机、磁头)开始老化,磨损加剧,导致故障集中爆发,3年3个月(年化故障率)高达13.73%。

2013年曲线贴合经典模型,本质是当时硬盘集群的“局限性”恰好匹配了浴缸曲线的理想假设:

硬件层面:全为消费级硬盘,设计目标是“家用间歇性使用”(如每天开机4-8小时),而非数据中心“7×24小时高负载运行”,机械部件的耐用性本就有限,到时间就会进入损耗期;

运维层面:为控制成本,需人工“拆除硬盘外壳”(适配数据中心机架),过程中可能造成轻微物理损伤,进一步放大“早期故障”;

样本层面:仅约3.5万块硬盘,样本量小导致数据波动被放大——少量批次的集中故障会让“损耗期峰值”更尖锐,恰好强化了U型特征。

2021年曲线:开始“渗漏”的经典模型,故障规律全面优化

2021年的更新数据,首次提出“浴缸曲线在渗漏”的判断——这里的“渗漏”指经典U型的完整性被打破:早期故障减少、稳定期延长、损耗期推迟,曲线从“尖锐U型”变为“宽扁U型”。

早期故障近乎消失:0-1年的故障率不再“陡峭下滑”,而是直接降至低水平,与“偶然故障期”的故障率接近——意味着投入使用的硬盘“先天缺陷率大幅降低”;

偶然故障期延长至7年:稳定低故障率的持续时间从2013年的“1-3年”拉长至“1-7年”,硬盘“黄金使用期”直接翻倍;

损耗期推迟且峰值未降:故障爆发点从2013年的“3年3个月”推迟至“7年9个月”,但爆发点AFR仍达14.24%(略高于2013年)——说明硬盘老化后的故障强度未变,只是“老化来得更晚”。

2021年曲线的“渗漏”,是Backblaze硬盘集群从“粗放使用”转向“标准化管理”的结果:

硬件升级:从消费级硬盘全面转向企业级硬盘——这类硬盘经过“高负载稳定性测试”,磁头、电机等部件的耐用性提升50%以上,且出厂前会筛选掉有缺陷的个体,直接减少早期故障;

运维优化:数据中心从单一地点扩张至萨克拉门托、凤凰城、阿姆斯特丹三地,实现“负载均衡”(避免单集群硬盘过度读写);同时取消人工拆壳,采用标准化机架适配,消除物理损伤风险;

样本扩容:硬盘数量增至约20.7万块,样本量扩大6倍——随机波动被稀释,数据更能反映硬盘“真实可靠性”,而非小样本下的“极端值影响”。

2025年颠覆性突破:从“渗漏”到“重构”

Backblaze 2025年的硬盘故障率数据呈现出历史性的双重突破——不仅故障爆发点AFR从2013年的13.73%、2021年的14.24%骤降至4.25%,且故障爆发点出现时间从3年3个月推迟至10年3个月。这一变化标志着硬盘可靠性已进入“长寿命、低波动”的新纪元,其背后是硬件技术、运维策略与数据中心环境协同进化的结果。

2025年故障爆发点AFR峰值仅为4.25%,不足2013年的1/3,这意味着硬盘老化后的故障强度显著降低。以31.7万块硬盘的集群规模计算,若维持2013年的故障率水平,2025年将额外增加约2.8万次故障。

故障爆发点出现时间从2013年的3.25年、2021年的7.75年延长至10.25年,硬盘平均有效寿命(AFR<2%)超过9年。这一数据已接近企业级硬盘的设计寿命(通常为5-10年),但实际表现更优。

0-1年AFR仅1.30%:早期故障率较2013年的“陡峭下滑”阶段下降90%以上,几乎与“偶然故障期”持平。这说明硬盘制造工艺的缺陷率已降至极低水平,同时固件预检测和数据中心环境控制(如恒温恒湿、防震机架)有效消除了早期物理损伤风险。

季度AFR与长期趋势吻合:2025年Q2的季度AFR为1.36%,与0-1年的AFR(1.30%)高度接近,表明硬盘从投入使用到老化的整个周期中,故障率波动极小,可靠性表现异常稳定。

扩展阅读:Backblaze 2025 Q2硬盘故障率报告解读

2021年曲线已呈现“宽扁U型”特征,而2025年曲线进一步演变为“平缓平台+晚期缓升”的类L型。这意味着硬盘在90%的生命周期内(0-9年)故障率低于2%,仅在最后10%时间(9-10.25年)才出现显著上升。

需要注意,在实现上述数据的过程中,Backblaze主要做的几件事情:

预测性退役机制:Backblaze基于SMART数据建立风险评估模型,提前12-18个月识别高风险硬盘(如坏道增长率>5个/月、电机振动异常),在其未故障前主动更换。这一策略使晚期故障数据更贴近实际使用场景,避免因“超期服役”导致的人为高故障率。

负载均衡与能耗优化:通过分布式存储系统将数据均匀分配到不同硬盘,避免单盘读写负载超过设计阈值(通常为每天500GB,也即178TB/year,在厂商正常统计AFR 220TB/year以下)。同时,动态调整硬盘转速(如空闲时降至5400转/分钟),将电机损耗降低25%。

批量采购与批次管理:Backblaze采用单批次10万块以上的采购规模,迫使厂商提供定制化检测标准,厂商针对数据中心场景增加“1000小时连续高负载测试”、“-40℃至70℃极端温度循环测试”,提前筛选出潜在缺陷硬盘,从源头减少早期故障。

物理环境的极致稳定:数据中心温度控制在22±2℃、湿度45±5%,并配备双重UPS(不间断电源)和柴油发电机,避免电压波动导致的磁头划伤盘片。实测显示,温度每升高5℃,硬盘AFR增加约10%。

抗震与抗电磁干扰:采用弹性机架(振动衰减率>90%)和全金属屏蔽机柜,将硬盘故障率降低15-20%。在地震频发的加州数据中心,该措施使硬盘损坏率下降至0.02%/年。

空气过滤与洁净度:高效粒子空气(HEPA)过滤器将空气中的灰尘颗粒(>0.3微米)浓度控制在100个/立方英尺以下,防止磁头堵塞和盘片污染。(这部分主要针对空气盘,目前数据中心级别HDD基本是He气密封盘)

数据驱动的主动管理:基于机器学习的硬盘健康监测系统(如Backblaze的Drive Stats平台)可实时分析100+项指标,自动生成退役建议,使运维效率提升50%。

混合存储架构的普及:SSD作为缓存层分担高频读写任务,机械硬盘专注冷数据存储,使机械硬盘的实际读写频率降低30%,进一步延长寿命。预计2027年混合存储架构将占数据中心存储的60%以上。

绿色数据中心的可靠性红利:液冷技术将PUE降至1.1以下,同时降低硬盘工作温度,使AFR减少8-12%。这一技术正被Backblaze等服务商快速采纳。

2021年与2025年的曲线形状高度相似,表明硬件技术迭代与运维策略优化已形成稳定的可靠性提升路径。Backblaze预测,若按此趋势发展,2029年故障爆发点峰值可能推迟至12年以上。

Backblaze的研究清晰表明:硬盘可靠性的提升,并非单纯的“硬件性能变强”,而是“技术设计、运维管理、使用环境”三者针对数据中心场景的深度适配。从2013年消费级硬盘的“U型故障曲线”,到2025年企业级硬盘的“平缓平台曲线”,背后是存储行业从“满足基本需求”到“追求极致稳定”的进化。

对于普通用户而言,这一趋势意味着:无论是选择家用硬盘还是企业级存储服务,都可获得“更高容量、更长寿命、更低故障”的体验;而对于行业而言,浴盆曲线的“失灵”并非终点,而是推动可靠性工程建立“更贴近实际场景的动态模型”的新起点。

参考文献:https://www.backblaze.com/blog/are-hard-drives-getting-better-lets-revisit-the-bathtub-curve/

如果您看完有所受益,欢迎点击文章底部左下角“关注”并点击“分享”、“在看”,非常感谢!

精彩推荐:

存储随笔2024年度技术分享总结

浅析下一代NAND接口新特性SCA

2025年CXL强势启航:开启内存扩展新时代

PCIe SSD在温变环境的稳健性技术剖析

DWPD指标:为何不再适用于大容量SSD?

突破内存墙:DRAM的过去、现在与未来

E1.S接口如何解决SSD过热问题?

ZNS SSD是不是持久缓存的理想选择?

存储正式迈入超大容量SSD时代!

PCIe P2P DMA全景解读

深度解读NVMe计算存储协议

浅析不同NAND架构的差异与影响

浅析PCI配置空间

浅析PCIe系统性能

存储随笔《NVMe专题》大合集及PDF版正式发布!

相关文章