一、前言:当“2¹⁰”撞上“10·24”

“10 月 24 日”在普通日历上只是秋天的某个工作日,可在中文互联网,它却像一串魔法咒语,让写字楼里熬夜 debug 的“程序猿”们瞬间瞳孔放光——“兄弟,今晚不加班,1024 快乐!”

为什么是 1024?答案藏在任何一本《计算机导论》的脚注里:2¹⁰ = 1024,是二进制世界里距离 1000 最近的“整数关口”,1 KB = 1024 B,1 MB = 1024 KB……它是程序员与机器对话的最小公约数,也是他们丈量世界的隐形尺子。把“1024”拆成月与日,恰好是 10 月 24 日——于是,一场始于技术巧合、成于社群共识的“民间节日”,就此诞生。

二、国际源头:第 256 天的“官方样板”

中国程序员并非第一个想“过节”的人。2002 年,俄罗斯程序员瓦伦丁·巴尔特(Valentin Balt)在论坛发帖,提议把平年的第 256 天(9 月 13 日)定为“程序员日”。理由同样硬核:256 是 2⁸,一个字节最多能表明的整数数量,象征“程序员世界的原子单位”。

2009 年,俄罗斯官方正式签署公告,9 月 13 日成为国家法定“程序员日”,也是全球唯一写进公文的同类节日。

不过,256 天换算表对中文语境过于晦涩;加上俄罗斯节日以“官方主导”为主,缺乏草根狂欢气质,对中国社区影响有限——却提供了重大参照:程序员需要自己的“身份坐标”,且最好从二进制里“长”出来。

三、本土萌芽:2010,论坛里的一次“按键起义”

2010 年 9 月,中文技术社区“博客园”出现了一篇投票帖:《中国程序员到底该不该有自己的节日?》帖子列举了三个备选日期:

- 3 月 15 日——打假日,寓意识破 bug;

- 5 月 1 日——劳动节,致敬加班;

- 10 月 24 日——1024,技术梗。

短短两周,10 月 24 日以压倒性优势胜出。网友跟帖理由简单粗暴:“别的节日都是人定的,只有 1024 是机器定的”“写在简历里,HR 一眼秒懂”。

同年 10 月 8 日,博客园联合 CSDN、开源中国等论坛发布联合声明,倡议把 10 月 24 日定为“中国程序员日”,并写下第一条“社群公约”:

- 不强制放假,但允许在公司穿拖鞋;

- 不强制礼物,但拒绝产品经理改需求;

- 不强制表白,但鼓励用二进制写情书。

这份带着调侃意味的“公约”被疯狂转载,标志着中文互联网第一次为职业群体“自创节日”。

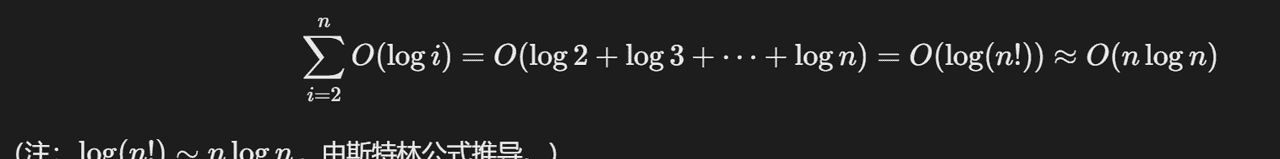

四、数字隐喻:1024 如何成为“身份暗号”

1024 的流行不仅靠“技术正确”,更得益于多重亚文化加成:

- 存储进制梗:1 GB = 1024 MB,谐音“一级棒”,天然自带点赞属性;

- 草榴“放水”梗:早期论坛限制新手 1024 秒才能发一次帖,回帖只写“1024”代表“我已阅,顶”——程序员扎堆的社区把这个段子带到代码注释里,成为“懂的自然懂”的暗号;

- 二进制浪漫:在 0 与 1 的世界里,1024 是“离 1000 最近的整数”,象征程序员“用不完美逼近完美”的工程哲学。

多重语境叠加,让 1024 从冷僻常数变成“社群图腾”。

五、企业接棒:从“网友自嗨”到“行业名片”

民间呼声有了,谁来“买单”?答案是:缺工程师的互联网巨头们。

2015 年,传智播客率先打出“1024 程序员节”品牌,在北京地铁包下一整车厢广告,只用白底绿字写着:

复制

if (date === 1024) {

console.log('Hello, World!');

}当天微博话题阅读量破 3 亿,程序员节第一次“出圈”。

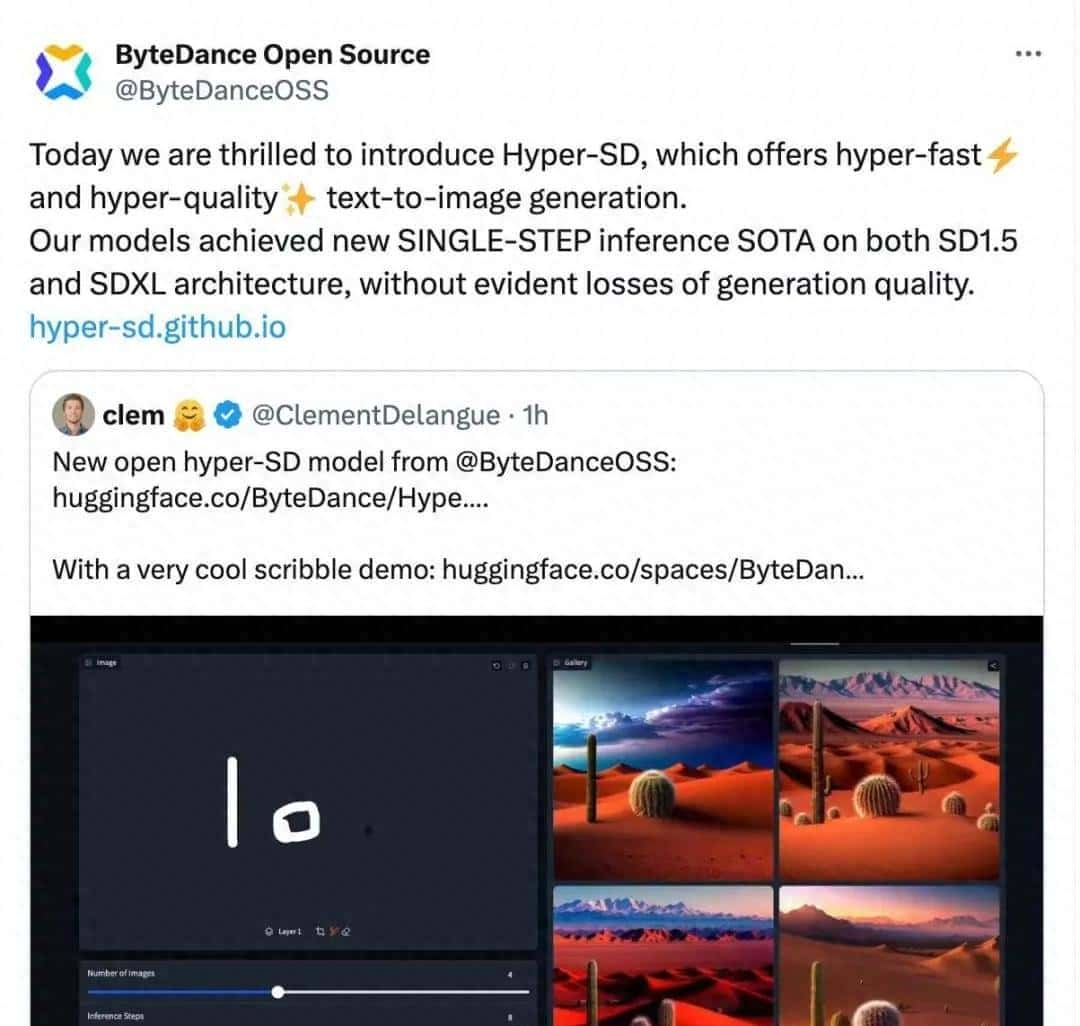

随后,阿里、腾讯、百度、美团、字节跳动相继跟进:

- 阿里把杭州西溪园区改名“1024 号楼”,发放限量机械键盘;

- 腾讯上线“一键下班”小程序,晚 8 点后打卡自动弹窗“今天 1024,早点回家”;

- 字节跳动举办“24 小时编程马拉松”,冠军奖励 102400 元股票。

企业级投入让节日摆脱“小众自嗨”,成为招聘品牌、技术 PR 与工程师文化的“三赢”舞台。

六、官方背书:当“民间节日”走进白皮书

2021 年,工信部直属单位中国信息通信研究院发布《中国程序员发展报告》,首次在官方文件中写入“10 月 24 日程序员节”,并提议“各地人才部门可结合实际开展技术交流活动”。

2024 年,中国软件行业协会在北京举办“2024 中国程序员节”大会,副标题赫然写着“AI 如潮水,向未来”,线下开幕式+线上直播吸引超 200 万开发者观看——这意味着,1024 完成了从“键盘梗”到“国家人才战略符号”的跃迁。

七、节日“仪式感”考:程序员到底怎么过 1024?

十年演变,1024 的庆祝已形成一套“默认模板”:

- 公司福利:定制 T 恤、零食站、机械键盘、调休券;

- 技术分享:开源项目发版、内部架构沙龙、AI 编程大赛;

- 社群狂欢:GitHub 冲 Trending、V2EX 晒工位、知乎写“血泪史”;

- 自嘲内容:穿格子衫、喝枸杞美式、贴“防产品改需求符”;

- 公益延伸:面向高校的“1024 编程一小时”,为视障人群写读屏插件。

一句话:用技术解决技术人的“情绪需求”,是 1024 最硬核的“仪式感”。

八、争议与反思:当“节日”成为 KPI

硬币总有两面。随着企业深度参与,1024 也开始被吐槽:

- “节日变成加班噱头,凌晨发布版本还美其名曰 1024 献礼”;

- “HR 把节礼盒算进福利成本,反衬平时加班费不足”;

- “电商借势清库存,机械键盘先涨价再打折”。

这些声音提醒:节日真正的意义,是行业对技术劳动的“长期尊重”,而非单日流量狂欢。如何避免 1024 沦为“开发者双 11”,需要企业、社区与政策制定者共同回答。

九、未来展望:从 1024 到“开发者权益坐标”

展望下一个十年,1024 可能不止于“过节”:

- 技术伦理日:在 AI 生成代码、自动化替代人工的背景下,呼吁“技术向善”;

- 开源贡献周:以 1024 为起点,推动企业释放更多内部项目开源;

- 职业健康倡议:把“1024”定为每年审查加班文化的节点,用数据说话;

- 国际对话平台:对接俄罗斯、印度、硅谷的同类节日,输出中国开发者议题。

当 1024 从“段子”进化为“制度”,它就不再只是一个数字,而是一套持续更新的“开发者权益坐标”。

十、结语:向每一位“1024”致敬

十年前,程序员在昏暗的论坛里敲下“1024”,只为争取一个被记住的身份;十年后,满城大屏都在为代码英雄亮灯。故事看似圆满,却远未到终点——由于每一行正在编写的 if/else,都在刷新 1024 的下一页定义。

愿你我在二进制与咖啡香的交错里,继续把 0 与 1 写成诗。

1024 节日快乐,bug 少点,头发多点,世界因你而“一级棒”。

相关文章