我想请你想象一个(或亲身经历过的)场景:

凌晨一点,你负责的某大型制造企业客户突然打来“夺命连环call”。自动分拣线突然宕机,工业摄像头采集的视频流卡顿,AGV(自动导引运输车)任务中断。几分钟内,物流中心的传感器、机器人纷纷推送报警。

老板在工作群里追问:“我们的‘工业大脑’为什么没反应?能不能让AI自动判断原因并切换备线?能不能在一分钟内恢复?”

作为乙方的你,第一反应可能是:“这是企业自己的IT系统、网络或云厂商的问题。”

但这和我们今天的主角——电信运营商——有什么关系?

作为在IT和CT(通信技术)行业摸爬滚打了三十多年的“老兵”,我亲眼见证着一个深刻变化的发生。在今天这个万物互联、AI实时推理正深入工业核心环节的时代,没有企业能单靠“私有云”和“本地机房”解决所有问题:

延迟鸿沟: 大规模数据必须就近在“边缘”处理,否则AI的实时决策(如<20ms)就是一句空话。稳定鸿沟: 工业数据流量爆发,靠“尽力而为”的公共互联网远远不够。合规鸿沟: 关键业务数据(尤其政务、金融、能源)必须落地在“可信、合规”的基础设施上。调度鸿沟: 企业需要跨地域、跨节点、跨云商,像调用“电网”一样统一调度“算力”。

结果是什么?

企业和我们(SAAS及ICT服务商)突然发现:当今最能“一手托专网、一手托算力、一手托AI、一手托安全”的,恰恰是我们最熟悉的“管道工”——中国电信、中国移动、中国联通和中国广电。

这不是一个行业内的小变化,这是中国数字经济的底层结构正在被重塑。今天,我想和你聊聊,这场“换轨”对我们这些身处软件、SAAS、金融科技领域的从业者来说,到底意味着什么?

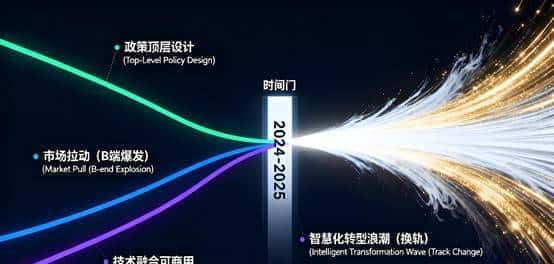

01 “换轨”的必然:三条时代曲线的交汇点

如果说过去十年中国运营商的关键词是“4G普及、5G建设”,那么未来十年的关键词是:“网络即服务(NaaS)× 算力即服务(CaaS)× 智能即服务(AaaS)”。

为什么是“现在”这个时间点?因为三条最底层的驱动曲线,在这里交汇了。

三曲线交汇图

1. 政策曲线:从“网络强国”到“国家数据基础设施”

我们都熟悉“东数西算”、“数字中国”。但这些词的背后,是国家第一次将“算力”置于与“水、电、煤”同等重要的基础设施地位。

这意味着顶层设计要求运营商的角色发生根本性转变:

不是……继续当一个只提供“连接”的“网络建设者”。

而是……成为“国家级算力与智能服务运营商”。

这不再是一个“要不要做”的选择题,而是一个“必须完成”的必然战略。

2. 市场曲线:“C端冰海”与“B端火山”

我们来看一个“冰与火”的鲜明对比:

冰(C端): 市场趋于饱和。我们每个人的手机月租、流量套餐价格已经“内卷”到了极致。C端市场,已经从“增量蓝海”变成了“存量血海”。火(B端): 政企市场爆发式增长。以中国移动为例,其数字化转型收入(B端)增速远超传统业务,已成为增长的“唯一引擎”。

更重要的是,B端客户(如开头的制造企业)的需求变了。他们不再是购买孤立的“带宽”或“云主机”,他们要的是一个能解决“毫秒级决策”和“端到端SLA(服务等级协议)”的业务闭环能力。

3. 技术曲线:从“单点可用”到“融合可商用”

技术永远不是孤立发展的。只有当多项技术达到“成熟可商用”的共振点,行业才会迎来真正变革。2024-2025年,这个点来了:

5G-A(5.5G)和RedCap:解决了5G在B端“太贵、太耗电”的痛点,让低成本、规模化的工业物联成为可能。云网融合:网络不再是僵化的,而是成为“可被API调度的资源”。算力网络:算力像水电一样,终于可以跨节点、跨地域流动。MEC边缘节点:AI推理终于可以“就近处理”,满足“<20ms”的苛刻时延。行业大模型:模型能力开始从“聊天”走向“干活”。

当这些技术叠加时,一个前所未有的能力诞生了:“实时智能”可以在全国范围内实现。这,就是企业真正愿意付费的能力。

02 新身份的内核:从“卖连接”到“国家级Compute BaaS”

这场智慧化转型,最核心的认知重构是什么?

我认为,是运营商正在从一个“管道工”,进化为一个“国家级Compute BaaS”的平台商。

“BaaS”(Backend-as-a-Service)这个词,我们SAAS从业者很熟悉,它代表“后端即服务”。但我这里加了一个“Compute”(算力)。

过去的运营商(1.0 – 管道工):

他们负责铺设、维护“水管”(光纤、基站),我们按“流量”(用水量)付费。这是一个“连接”的生意。

现在的运营商(2.0 – 进化):

他们发现只卖“水”不赚钱,于是开始在“水管”旁建“发电厂”(数据中心/云计算),如天翼云、移动云。他们开始卖“电”(IaaS/PaaS云服务),与阿里、腾讯、华为同台竞技。这是一个“连接+计算”的生意。

未来的运营商(3.0 – 换轨):

他们意识到,自己最大的优势不是单独卖“云”(电),而是把“水管(网络)”、“发电厂(算力)”、“智能大脑(AI)”和“安防系统(Security)”打包成一个不可分割的整体服务来卖。

这,就是“国家级Compute BaaS”。

它不再是“BaaS”,而是 C-BaaS (Compute-Backend-as-a-Service)。它是一种以“算力”为核心、融合了AI、安全、并由“确定性网络”承诺SLA的全新后端服务。

思考小札:

作为一名亲历者,我见证了电信业的几次浪潮:从“电话线”到“宽带”,我们(SAAS企业)卖的是“装在电脑上的软件”;从“3G/4G”到“云”,我们卖的是“浏览器里的服务”。而现在,运营商正在构建一个“算力+智能”的底座。这对我们意味着,下一个十年的“产品形态”和“交付模式”必须改变。我们不能再卖“孤立的软件”或“SaaS”,我们必须卖能“调用确定性算力”和“融合AI”的“智SaaS”。

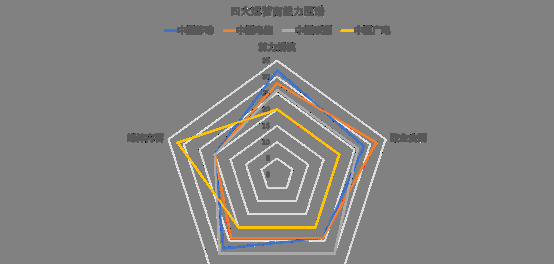

03 我们的“新生态位”:四大运营商的“BaaS”能力图谱

面对共同的转型目标,四大运营商基于各自的“家底”,打出了完全不同的牌。对于我们ICT从业者来说,这不是四家“差不多的公司”,而是四类能力禀赋完全不同的“BaaS平台”。

看清他们的差异,才能决定我们该与谁“共舞”。

四大运营商能力图谱

1. 中国移动:国家级算力网络的“总装厂”

BaaS特征: 规模、全栈、云智算一体化。能力图谱: 移动的定位是“总装厂”。他们凭借雄厚资本,试图在全栈布局:从自研AI芯片(“破风8676”)、到全国最大的“算力网络”、再到“九天”大模型和深入行业的“AI+DICT”项目。对我们的启示: 如果你的产品需要大规模、跨地域的算力调度,或者希望进入智慧矿山、智慧港口等“重工业”标杆案例,移动是首选的“总包方”。

2. 中国电信:云网融合与政企安全的“深度掌控者”

BaaS特征: 合规、安全、政务云、云网融合。能力图谱: 电信是最早提出并践行“云网融合”的,其核心是“可信基座”。“天翼云”是最接近“国家政务云”的云,他们在政务、金融、公安、医疗等“强合规”行业的沉淀无人能及。对我们的启示: 如果你的SAAS产品目标客户是政府、银行、保险、医院,那么与“天翼云”的深度集成、获得其安全合规背书,是进入这个市场的“最短路径”,没有之一。

3. 中国联通:行业大模型与差异化创新的“领跑者”

BaaS特征: 行业化、创新、轻灵、深度定制。能力图谱: 联通在体量上不占优,因此打法极其“灵活”和“聚焦”。他们不追求“大而全”,而是追求“行业深度第一”。例如,其“元景”大模型 深入到服装行业,帮设计师“一键制版”,周期缩短80%。对我们的启示: 如果你是一家垂直行业SAAS公司(如服装、文旅、环保),联通是最好的“AI合伙人”。他们愿意与你共建“行业数据集”,联手打造“小而美”的行业智能体,并快速推向市场。

4. 中国广电:视听融合的“文化算力”提供者

BaaS特征: 内容、700MHz覆盖、视听智能。能力图谱: 广电是“特殊玩家”。其强项不在“算”和“网”,而在“内容”和“文化资源”。其700MHz“黄金频段”的广覆盖能力,以及在“视听云”、“文化大数据”上的布局,是其差异化所在。对我们的启示: 如果你的业务强相关于大屏、视频、文旅、媒体或应急广播,广电的“媒体+通信”融合生态是你需要关注的独特赛道。

04 我们的“GTM(Go-to-Market)地图”:五条可落地的淘金路径

聊了这么多宏观战略,我们(SAAS、软件、金融科技服务商) 的机会到底在哪?

结论先行: 运营商正在从我们的“通道方”变为我们的“平台方”,甚至是“竞争方”。我们必须调整姿态,从“卖产品给他们”转向“在他们的C-BaaS平台上做生态”。

以下五条路径,是我们最真实的“GTM地图”。

路径1:“实时智能”的金矿(专网 + 边缘MEC)

场景: 智慧矿山(无人矿卡)、智慧港口(远程吊机)、智慧工厂(AI质检)。痛点: 必须<20ms的毫秒级决策,数据不出场(安全)。运营商能力: 5G专网(提供SLA) + MEC边缘节点(算力就近下沉)。我们的GTM:

产品重构: 停止销售还在用4G模组的“过时”硬件。立即推出RedCap(轻量化5G)的原生解决方案,它的成本和功耗优势是B端物联网爆发的关键。架构重构: 你的SAAS平台必须升级为“云边协同”架构。将对时延不敏感的管理功能放“中心云”,把对时延敏感的“AI推理”镜像部署到运营商的“边缘MEC”上。商业模式: 你的产品应该是一个“场景包”,例如“智慧工厂AI质检包” = 你的AI算法镜像 + 运营商的MEC节点 + 5G专网SLA。

路径2:“AI电力”的红利(算力网络 + MaaS/AaaS)

场景: AI训练、AI推理、行业大模型。痛点: 企业自建AI集群太贵,公有云太贵,且需要跨域调度。运营商能力: “东数西算”的算力网络(按需调度)+ MaaS平台(如“九天”、“星辰”)。我们的GTM:

战略定位: 不要试图在“基础大模型算法”上与运营商竞争。产品融合: 要利用运营商的基础大模型(MaaS),做“精调(fine-tune)”和“行业应用(Agent)”。核心价值: 我们的价值在于“行业Know-how”。对于我们金融科技服务商,我们最大的优势就是“懂银行/懂保险”。我们应该做的,是基于“星辰”或“九天”,训练一个“AI核保员”、“AI理赔师”或“AI风控官”智能体(Agent)。这才是运营商生态最欢迎的“智能体公司”。

路径3:“可编程网络”的革命(云网融合 + NaaS)

场景: 视频会议、云游戏、远程医疗、金融高频交易。痛点: 网络质量“时好时坏”,无法“按需保障”。运营商能力: NaaS(网络即服务)。网络能力被“API化”。我们的GTM:

架构师请注意: 这是对软件架构的重塑。我们的应用将从“依赖网络(depend on network)”进化到“调用网络(use network as API)”。未来图景: 你的应用代码里,可以直接写入 if (is_VIP_User) { network.set_sla('low_latency'); }。这将是SaaS产品实现“差异化体验”的核武器。

路径4:“合规信任”的护城河(政务云 + 安全)

场景: 政务审批、金融风控、医疗数据。痛点: 绝对的安全、合规、可审计。运营商能力: “国家队”身份 + 合规体系(天翼云) + 安全能力(云堤)。我们的GTM:

市场策略: 如果你的目标客户是政府、国企、银行、保险。那么,与运营商(尤其是天翼云、移动云)的平台深度集成,是进入这个市场的“入场券”。产品卖点: 把“合规能力”做成你产品的核心卖点。你要能清晰说明:数据在哪个节点处理、如何脱敏、如何审计。这比你的“技术”更能打动甲方。

路径5:“AIOps”的托管服务(智能运维)

场景: 企业IT/OT的混合运维。痛点: 网络日益复杂,企业“养不起”那么多运维专家。运营商能力: 运营商自己就是AIOps(AI运维)的最大实践者(管理着全球最复杂的网络),他们正将“故障预测”、“自动调度”、“智能巡检”的能力开放出来。我们的GTM:

新蓝海: 做智能运维(AIOps)的公司,应立即将你的管理工具接入运营商的AIOps平台。商业模式: 与运营商联手,向企业提供“AI+人工”的全栈运维托管服务。企业未来不需要自己管网络,而是把运维“外包”给“运营商+AI系统+你”。

GTM五大路径图

05 大象的挑战:“死亡谷”与“DNA冲突”

蓝图很美,但“大象转身” 哪有那么容易。作为合作伙伴,我们必须清醒地看到他们面临的“冰山”。

挑战冰山图

挑战1:投资回报的“死亡谷”

这是运营商当前最核心的挑战。

一端是(钱的来源): C端传统业务增长见顶,收入占比下降。另一端是(钱的去向): B端新兴业务(5G-A、AI、算力网络)全是“吞金兽”,需要持续的巨额资本投入。

他们必须在“投资者(要求控制成本)”和“战略(要求巨额投资)”之间走钢丝。

挑战2:组织DNA的“基因冲突”

这是我们ICT服务商在项目中感受最深的痛点。

思考小札:

在我三十多年的项目中,这种“基因冲突”随处可见。传统的CT(通信技术)文化,DNA是稳定、可靠、标准化(网络绝不能宕机);而新兴的IT/DT(信息/数据技术)文化,DNA是敏捷、创新、个性化(需求每周都要迭代)。当运营商试图用CT的“SOP流程”去管理IT的“敏捷开发”时,冲突和内耗就产生了。

这种冲突,需要深刻的组织变革来弥合,也是我们作为“乙方”必须理解和适应的。

06 三个反直觉洞察:我们真正的“认知突破”

最后,我想分享三个“反直觉”的洞察,这可能是我们未来十年安身立命的“认知锚点”。

洞察1:运营商不是“管道”,而是“国家能力市场”

我们不应再视运营商为“甲方”或“通道方”。他们正在成为一个“国家能力”的集采市场。他们集采“安全能力”、“数据能力”、“AI能力”、“行业解决方案”,然后将其打包成“C-BaaS”服务,通过他们强大的渠道(政企客户)销售出去。

我们的定位: 成为那个被“集采”的优质能力插件。

洞察2:企业不需要大模型,需要的是“行业智能体”

未来最值钱的,不是通用大模型,而是融合了“行业知识 + 业务流程 + 实时数据”的“行业智能体(Agent)”。它不是“聊天机器人”,它是在特定约束下(如合规、安全)能自动执行任务的“数字员工”。

我们的定位: 成为“行业智能体”的专业制造商。

洞察3:边缘节点(MEC)才是真正的“数字基础设施黄金地段”

未来绝大多数AI推理(AI Inference)不会发生在遥远的“中心云”上,而是会发生在离用户最近的边缘节点上(工厂、港口、医院、政务大厅)。

我们的定位: 谁先布局边缘节点生态,谁就提前占领了“未来的黄金地段”和“真正的流量入口”。

结语:在“换轨”的时代,造好我们的“新引擎”

中国电信行业的这场智慧化转型,是一场由国家意志和市场压力共同推动的“二次创业”。

他们正从“管道工”进化为“国家级Compute BaaS”的平台商。

这对我们ICT从业者的启示是:“卖盒子”、“卖软件”、“卖孤立SaaS”的时代即将结束。

未来十年,最大的机会,不是在“管道”里淘金,而是在“管道”之上,在他们提供的“云”、“MEC”、“AaaS”平台上,构建那些真正能解决行业痛点(如矿山安全、港口效率、金融风控)的“新范式”应用。

这场“换轨”已经开始。我们不只是旁观者,我们是为新轨道制造“引擎”和“车厢”的人。

行动起来吧。

相关文章