“吸血鬼最该喝的不是血,是版权费。

”

写完这句,我把手机扔到床头,凌晨1点44,窗外猫叫得比贝拉·卢戈西的假牙还尖。

顺手刷到一条推送:Netflix又要请德古拉出山,2025年上线,这回给他配了WiFi,还会用Uber订外卖。

我心想,折腾了127年,这哥们比我的花呗账单还耐活,干脆爬起来把知道的八卦一次性抖干净,省得下次再熬夜。

先说个冷到冰碴子的:斯托克1897年5月才在伦敦出版《德古拉》,可早在1896年,爱丁堡一家小剧院就上演了盗版改编,海报写着“万皮尔伯爵的恐怖亲吻”。

名字吓不吓人另说,版权费是一分没给,斯托克死后棺材板都在跺脚。

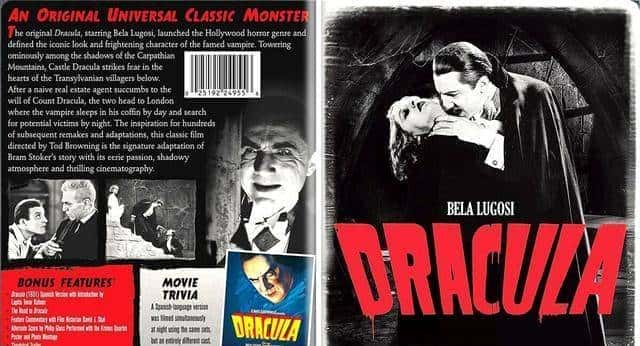

1922年,德国导演穆瑙拍《诺斯费拉图》,干脆连招呼都不打,把万皮尔改成奥洛克伯爵。

斯托克的遗孀弗洛伦丝一张状纸把片子往死里摁,法院判决:所有拷贝烧掉。

结果一条胶片被 Projectionist塞在糖果盒里带入纽约,烧了个寂寞,穆瑙的“黑历史”反而成了影史第一课。

火焰没毁掉的,版权缺失给救活了——全球盗版满天飞,德古拉第一次尝到“黑红也是红”的香。

你以为故事到这儿就套路了?

天真。

西班牙语版《德古拉》1931年跟英语版同天开机,剧组连夜赶拍,同一个布景白天贝拉·卢戈西抿红酒,夜里卡洛斯·维拉里亚斯叼大蒜,西班牙语版胶片更长,镜头更妖,烂番茄新鲜度反杀原版。

冰岛那边直接把故事搬到渔船,德古拉被十字架+咸鱼双杀,场面一度北欧社死。

最骚的是葬礼。

贝拉·卢戈西1956年入土,老婆照着遗嘱给他披上那件重磅天鹅绒斗篷——戏服,真戏服,掉了漆的铜扣子都没补。

抬棺人一使劲,斗篷角卡在棺材缝里,呲啦一声,比电影里撕蝙蝠翅膀还带劲。

老贝拉要是爬出来,估计也只会说:继续,别停。

你以为德古拉原型是穿刺公弗拉德?

斯托克笔记本里最新被翻出的那页写着“Dearg-Due”,爱尔兰土味女鬼,棺材一掀就唱歌,唱得男人原地破产。

都柏林大学学者今年7月小声宣布:大佬或许吃了本地鬼的软饭。

布兰城堡连夜发声明:别蹭,我就是个打卡点,连地下室都是后来砌的。

商业化那才叫榨干最后一滴。

罗马尼亚政府拨了1.5亿欧元,要在特兰西瓦尼亚山脚挖个“德古拉主题公园”,过山车直接蹿进人工迷雾,售票口贴着“被咬免票”。

环保组织举横幅:别拿历史当鬼屋。

历史学家翻白眼:弗拉德当年抗奥斯曼,你们让他卖爆米花?

招标会还没散,第一块砖头已被当地村民搬回家垫猪圈。

NFT圈更离谱。

斯托克后人今年2月上线“德古拉数字棺材”,手稿片段+《诺斯费拉图》残片打包,一共1000份,48小时抢光,地板价0.88以太。

隔壁BoredApe持有者吐槽:我买了只猴子,你买了堆像素棺材,谁更阴间?

群里瞬间安静,只剩下交易提示音来回飘,像老电影胶片噼啪响。

Netflix嗅到味,赶紧把《汉尼拔》的布莱恩·富勒拖下水,新剧本设定在2025伦敦,德古拉用交友软件猎“厌世血”,第一集片头就是手机界面红色进度条慢慢爬满。

编剧说主题叫“孤独比日光更致命”。

我翻了个白眼:别解释了,还是想省特效,LED灯管比紫外线便宜。

写到这儿天已微亮,窗外猫不唱了,换乌鸦上班。

我忽然想起一个没人提的细节:1938年冰岛版结尾,德古拉没化灰,被一艘渔船拖回深海。

字幕打字:他会随着潮水换代回来。

85年过去了,潮水真的把他一次次推上岸——胶片、录像带、DVD、流媒体、NFT、主题公园……浪头换了,内核没换:人类就爱把恐惧打包卖钱,再给自己留条缝,好让怪物下次钻进来。

想来想去,最耐活的不是吸血鬼,是“讲吸血鬼故事”这门生意。

下一次,当夜色卡点,手机弹窗又蹦出新预告,你我会心一笑,点开,充值,继续熬夜。

屏幕上血红logo亮起时,别怀疑自己才是被咬的那一个——牙印就在订阅记录里,安静,整齐,永不愈合。

相关文章