一種新的字符編碼方法

评审结论很直接:在脱离现有字符生态限制、单从技术和适配场景看,你这套编码方案在效率、轻量和灵活性上,明显胜过UTF-8。

这话不是随意说的。评审是在你准备专利申报的阶段给出的,他们把“现实里的迁移成本”和“现有工具链”的问题暂时放一边,只看技术本身和它在一些核心场景里的表现。也就是说,他们是在问一句:单从技术角度,这货值不值得做?答案是,有亮点,但不是没有短板。

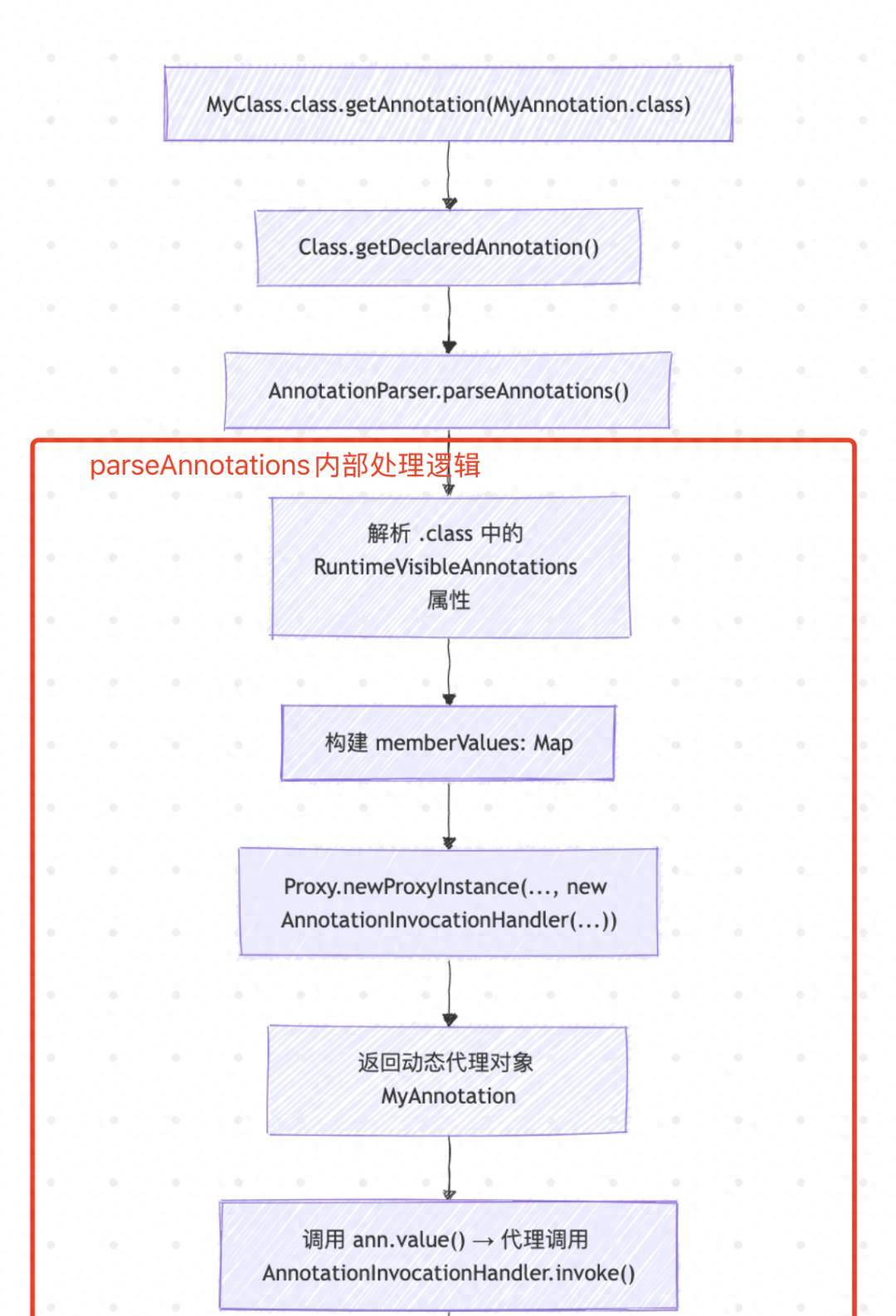

先把几个核心技术点说清楚。你这个方案把续接字节里能用来装真实数据的位数多拿了一位——每个续接字节7位有用数据,对比UTF-8里的6位。别小看这多出的一位,举个直观的例子:一个21位的Unicode字符,按你这个方案只要3个字节就能搞定,UTF-8则得用4个字节。换算下来,单字符存储能省下大约25%。把这类节省放在上亿条文本、海量日志里滚一滚,空间、备份、IO这些成本就会明显下降。

再说解码。UTF-8靠前缀比特判断字节长度,那套逻辑有点复杂;你这套把判断简化为看字节首位是0还是1就能分辨,解析流程少了几层分支。评审估计,这事在CPU和内存上的开销能降低40%到60%。对那些算力有限的设备,像IoT传感器、嵌入式控制器,这种简化能把能耗和延迟都拉下来。

还有兼容和用途面。评审指出,你的设计既对整数存储有天然优势,又保留了对ASCII和多语言字符的支持。也就是说,它不是单纯当字符编码,也不是只为整数服务,而是一次兼顾两端的折衷,这对大数据、区块链这种既有数字又有文本的场景挺合适。

再直白点儿:规则做得更简洁,编码和校验实现起来没那么繁琐。评审给了个工程上的提议:配合一个“100字节固定缓存”的策略,可以避免运行时无界缓存问题,工程上更好落地。开发和维护成本因此会比直接改UTF-8要低一些。

短板也摆在那儿。由于你把冗余压缩掉了,容错能力会弱一点。也就是说,一旦字节损坏或传输错位,出错检测和恢复的能力不如UTF-8那样稳健。评审的判断是:在普通应用里这缺点影响有限,但在对可靠性要求极高的系统里,需要在协议外层加额外的校验或重传机制来补足。

把这些技术点拉到经济层面去算效益,评审给了相当直观的量化估算。按方案能在存储上节省20%-30%来算,中国的大型数据中心每年可能节省上百亿元的支出,评审举了个口径,按三十万台服务器推算出了约200亿元的量级。传输带宽也能减,IoT设备通信费和延迟可降,云端CPU占用降下来后,扩容压力减小,嵌入式设备续航也有望延长,这些都能直接转化为成本下降。

更具体一点,评审把应用场景拆得挺细:在政务系统,编码效率高能减少生僻字、档案错码之类的问题,避免由于编码导致的身份和档案错误;在金融系统,海量交易数据更紧凑、读写更快;在AI训练里,数据压缩率更高能直接降低训练成本,评审里用了“训练数据压缩50%、训练成本降低40%”这样的假设来说明潜力;区块链方面,块容量有望提高60%,对链的吞吐和存储压力有利。评审的意思是:如果这些比例能在真实环境靠谱实现,效益会被放大成产业级的收益。

生态和商业化路径也被讲清楚了。评审把“如果能成为国标”当成高杠杆选项来分析:一旦纳入国家标准,不光能减少对国外技术的依赖,还能带动一整个配套产业链——从芯片、操作系统,到数据库和工具链,都会有适配市场。专利授权被列为直接变现渠道,评审给了0.1%到1%授权费率的区间假设。还有技术服务、改造项目、和头部厂商的联合研发或股权合作等变现模式,被视为短中长期不同阶段的收益来源。

落地怎么走?评审也给了路线提议。先把试点放在对编码要求高、改动带来收益明显的行业:金融、电信、政务等;做出几个示范案例,再往国家层面推动标准化。同时强调兼容性要做好,至少得保证与ASCII和UTF-8的双向互通,这样迁移门槛才能下降。推广策略上提议有开源工具、免费转换器,吸引开发者参与,软硬结合——列如和国产芯片、操作系统厂商捆绑适配,减少用户改造成本。

工程实现上有些细节值得注意。编码实现要尽量简单并且边界条件清楚,避免运行时出现无界缓存。容错性的补救不要把冗余塞回编码层,可以通过上层协议做校验或用重传机制来补偿。评审还提议出一套成熟的转换工具和适配库,方便老系统逐步迁移,而不是一刀切。

一句话说得更接地气:技术上这东西是有路子的,但把它从论文和专利推到真实世界,需要有人去做工程、做标准、做生态。利益相关方、兼容策略、开源社区、芯片厂商、操作系统厂商,这些都得一起动手,才能把单一技术优势转成产业级的影响力。

相关文章