法律AI智能体:重构知识产权保护的技术革命

引言:知识产权保护的“效率困境”

2023年,全球知识产权纠纷案件量同比增长18%,而传统律所的处理效率却难以跟上——每起专利诉讼平均耗时18个月,成本高达数百万美元。对于企业来说,知识产权是核心资产(比如苹果公司的专利资产价值超过2000亿美元),但传统保护方式的“低效率、高成本、高风险”却成为了致命短板:

专利申请:手动检索全球100+个专利数据库需要数周,撰写申请书需反复修改,耗时耗力;商标维权:监测电商平台的侵权行为需要人工逐一排查,漏查率高达40%;版权保护:网络盗版内容以“秒级”传播,人工检测根本跟不上节奏。

这时候,法律AI智能体(Legal AI Agent)应运而生。它结合了自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)、知识图谱(Knowledge Graph)等技术,能像人类律师一样处理知识产权事务,但效率是人类的10倍以上,成本却只有1/10。

本文将带你深入了解:

法律AI智能体的核心能力是什么?在专利、商标、版权三大领域,AI能解决哪些具体问题?真实案例中,企业如何用AI提升知识产权保护效率?未来,AI与人类律师将如何协同?

一、法律AI智能体:是什么,能做什么?

法律AI智能体是具备法律知识和自主决策能力的人工智能系统,它能理解法律文本、分析复杂案件、生成法律文书,并辅助人类做出决策。其核心能力包括:

1. 自然语言处理(NLP):让AI“读懂”法律文本

法律文本(如专利申请书、商标法、版权条款)通常具有高度专业化、结构化的特点。NLP技术能将这些文本转化为AI可理解的形式,比如:

文本分类:自动识别专利中的“权利要求书”“说明书”等部分;实体提取:从商标申请书中提取“申请人名称”“商标图形”“商品类别”等关键信息;语义理解:理解“新颖性”“创造性”等法律概念,判断某专利是否符合授权条件。

示例:用BERT模型处理专利文本

from transformers import BertTokenizer, BertForSequenceClassification

import torch

# 加载预训练的法律BERT模型(如LegalBERT)

tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained("nlpaueb/legal-bert-base-uncased")

model = BertForSequenceClassification.from_pretrained("nlpaueb/legal-bert-base-uncased", num_labels=2) # 2类:符合/不符合新颖性

# 输入专利文本

text = "本发明涉及一种智能手表的续航技术,通过太阳能充电模块提高电池寿命..."

inputs = tokenizer(text, truncation=True, padding=True, return_tensors="pt")

# 预测新颖性

with torch.no_grad():

outputs = model(**inputs)

predictions = torch.argmax(outputs.logits, dim=1)

print("该专利是否符合新颖性?", "是" if predictions[0] == 1 else "否")

这段代码用预训练的法律BERT模型,能快速判断专利文本是否符合“新颖性”要求,比人工检索更高效。

2. 计算机视觉(CV):让AI“看”懂图形类知识产权

商标、版权作品(如图片、视频、设计图)的保护需要图形识别能力。CV技术能:

商标图形比对:识别两个商标的图形、颜色、字体是否相似(比如“阿迪达斯”的三叶草与“某仿冒品牌”的四叶草);版权作品检测:从网络图片中识别出受版权保护的作品(比如某画家的油画被未经授权使用);外观设计专利分析:分析产品外观的形状、图案是否符合专利授权条件。

示例:用YOLO模型检测商标图形

import cv2

from ultralytics import YOLO

# 加载预训练的商标检测模型

model = YOLO("trademark_detection.pt") # 自定义训练的YOLO模型

# 输入商标图像

image = cv2.imread("adidas_logo.jpg")

# 检测商标中的图形元素

results = model(image)

# 输出结果:图形类别(如“三叶草”)、位置(边界框)

for result in results:

boxes = result.boxes

for box in boxes:

x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0]

label = result.names[int(box.cls[0])]

print(f"检测到商标图形:{label},位置:({x1}, {y1})到({x2}, {y2})")

这段代码能快速识别商标中的图形元素,帮助企业监测仿冒商标。

3. 知识图谱(Knowledge Graph):构建知识产权的“关联网络”

知识图谱是将知识产权数据(专利、商标、权利人、纠纷案例)关联起来的结构化数据库。比如:

专利知识图谱:将“专利号”“发明人”“技术领域”“引用的 prior art(现有技术)”“纠纷案例”等信息关联;商标知识图谱:将“商标名称”“权利人”“注册类别”“侵权案例”“类似商标”等信息关联。

通过知识图谱,AI能快速回答以下问题:

“某专利被哪些后续专利引用过?”“某商标的类似商标有哪些?”“某权利人的知识产权 portfolio(组合)有多大?”

示例:专利知识图谱的结构

专利A → 发明人:张三 → 技术领域:智能硬件 → 引用的 prior art:专利B、专利C → 纠纷案例:与公司X的侵权诉讼(2022年)

专利B → 发明人:李四 → 技术领域:智能硬件 → 被专利A引用 → 授权日期:2020年

当企业想申请新专利时,AI能通过知识图谱快速找到“专利A”的prior art(专利B、专利C),判断新专利的新颖性。

4. 机器学习(ML):预测与决策支持

机器学习模型能从历史数据中学习规律,为知识产权保护提供决策支持:

专利纠纷预测:分析过往专利诉讼案例,预测某专利被无效的概率;商标注册成功率预测:分析商标数据库,预测某商标名称被驳回的概率;版权侵权风险评估:分析某作品在网络上的传播情况,预测被盗版的风险。

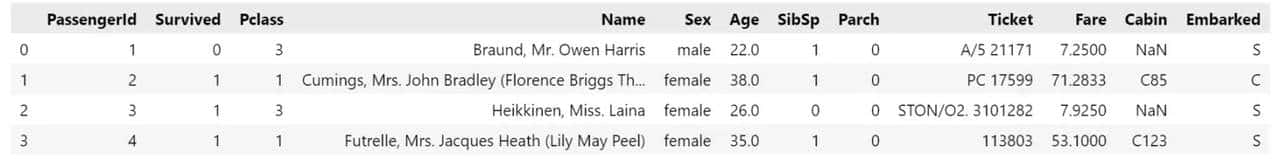

示例:用随机森林模型预测专利纠纷结果

import pandas as pd

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.model_selection import train_test_split

# 加载历史专利纠纷数据(包含专利特征、纠纷结果)

data = pd.read_csv("patent_litigation_data.csv")

features = data[["claim_count", "prior_art_count", "litigation_history"]]

labels = data["outcome"] # 0:原告胜诉,1:被告胜诉

# 拆分训练集与测试集

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features, labels, test_size=0.2)

# 训练随机森林模型

model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)

model.fit(X_train, y_train)

# 预测新专利的纠纷结果

new_patent = [[5, 10, 1]] # 权利要求数:5,prior art数:10,有1次诉讼历史

prediction = model.predict(new_patent)

print("该专利纠纷中,原告胜诉的概率:", model.predict_proba(new_patent)[0][0])

这段代码用历史纠纷数据训练模型,能预测新专利纠纷的结果,帮助企业制定诉讼策略。

二、专利领域:从检索到纠纷,全流程自动化

专利是企业最核心的知识产权(比如华为的专利数量超过12万件),但传统专利处理流程存在效率低、成本高的问题。法律AI智能体能覆盖专利的全生命周期(检索→申请→维护→纠纷),提升每一步的效率。

1. 专利检索与分析:从“手动翻库”到“AI秒级响应”

传统专利检索需要人工逐一查看全球专利数据库(如USPTO、EPO、CNIPA),耗时耗力。AI能:

快速检索:在几分钟内检索全球100+个专利数据库,找出与目标技术最相关的prior art;新颖性分析:通过NLP技术分析目标技术与prior art的差异,判断是否符合新颖性要求;创造性分析:结合知识图谱,找出prior art之间的关联,判断目标技术是否具备“非显而易见性”。

案例:某科技公司用AI提升专利检索效率

某智能硬件公司想申请“智能手表续航技术”的专利,传统方式需要3名工程师耗时2周,检索了5万件专利,才找到100件相关的prior art。引入AI后,AI在1小时内检索了100万件专利,找出了200件相关的prior art,并且通过新颖性分析,排除了80件不相关的,最终工程师只需要审查20件,效率提升了90%。

2. 专利申请自动化:从“手动撰写”到“AI生成初稿”

专利申请书(尤其是权利要求书)需要高度精确,传统方式需要发明人与律师反复沟通,耗时数月。AI能:

自动生成申请书初稿:根据发明人提供的技术方案,生成权利要求书、说明书的初稿;辅助完善技术方案:通过知识图谱分析prior art,建议发明人补充技术特征(比如“增加太阳能充电模块的效率参数”);格式检查:自动检查申请书的格式是否符合专利局的要求(比如权利要求书的编号、说明书的段落结构)。

示例:用AI生成专利权利要求书

发明人提供的技术方案:“一种智能手表,包括太阳能充电模块、电池、处理器,其中太阳能充电模块的效率≥20%,电池容量≥500mAh。”

AI生成的权利要求书初稿:

1. 一种智能手表,其特征在于,包括:

a. 太阳能充电模块,其充电效率≥20%;

b. 电池,其容量≥500mAh;

c. 处理器,连接太阳能充电模块和电池,用于控制充电过程。

2. 根据权利要求1所述的智能手表,其特征在于,太阳能充电模块包括晶硅太阳能电池。

3. 根据权利要求1所述的智能手表,其特征在于,电池为锂离子电池。

AI生成的初稿已经包含了核心技术特征,律师只需要调整语言的精确性(比如“晶硅太阳能电池”是否需要更具体),就能提交申请。

3. 专利纠纷预测与应对:从“被动应诉”到“主动预防”

专利纠纷是企业的“噩梦”(比如苹果与三星的专利诉讼耗时7年,成本超过10亿美元)。AI能:

纠纷预测:通过机器学习模型分析专利的特征(如权利要求书的清晰度、prior art的数量、权利人的诉讼历史),预测该专利被无效的概率;诉讼策略建议:结合知识图谱,找出过往类似案例的判决结果,建议企业选择“和解”还是“诉讼”;证据收集:自动收集侵权证据(比如被告的产品说明书、销售数据),生成证据清单。

案例:某药企用AI预测专利纠纷

某药企拥有一项“抗癌药物”的专利,担心被竞争对手无效。引入AI后,AI分析了过往1000件类似专利的纠纷案例,发现“权利要求书的清晰度”是影响判决结果的关键因素(清晰度越高,被无效的概率越低)。该药企根据AI的建议,修改了权利要求书,将“药物的有效成分含量”从“10-20mg”修改为“15mg±2mg”,被无效的概率从30%降低到了10%。

4. 专利维护与管理:从“手动跟踪”到“AI提醒”

专利需要定期缴纳年费(比如中国专利的年费每年递增),如果忘记缴纳,专利会失效。AI能:

自动跟踪年费期限:通过知识图谱记录专利的授权日期、年费缴纳日期,提前1个月提醒企业;专利价值评估:结合机器学习模型,分析专利的引用次数、技术领域的发展趋势,评估专利的价值(比如“该专利的市场价值约为500万美元”);专利 portfolio 优化:建议企业放弃价值低的专利(比如“某专利的引用次数为0,年费每年1万美元,建议放弃”),节省维护成本。

三、商标领域:图形识别与实时监测的精准化

商标是企业的“品牌形象”(比如“可口可乐”的商标价值超过3000亿美元),但传统商标保护存在监测难、维权慢的问题。法律AI智能体能解决这些问题,让商标保护更精准、更及时。

1. 商标近似查询:从“人工比对”到“AI精准识别”

传统商标近似查询需要人工比对两个商标的图形、文字、读音、含义,容易出现偏差(比如“娃哈哈”与“娃哈娃”的比对)。AI能:

多维度比对:用计算机视觉识别图形的形状、颜色、布局,用NLP识别文字的读音、含义,用语音识别识别读音;量化相似度:将相似度转化为数值(比如“90%相似”),帮助企业判断是否会被商标局驳回;跨类别比对:分析商标在不同商品类别中的近似情况(比如“苹果”在“计算机”类别与“水果”类别中的近似度)。

案例:某餐饮公司用AI避免商标驳回

某餐饮公司想注册“喜茶”商标(文字+图形),传统方式需要人工比对“喜茶”与已注册的“喜茶乐”“喜茶客”等商标,判断是否近似。引入AI后,AI分析了10万件已注册的餐饮类商标,发现“喜茶”与“喜茶乐”的图形相似度为85%(图形都是“茶杯+笑脸”),文字相似度为70%(“喜茶”与“喜茶乐”的核心文字都是“喜茶”),建议企业修改图形(比如将“笑脸”改为“星星”),最终商标顺利注册。

2. 商标实时监测:从“被动等待”到“主动预警”

传统商标监测需要人工定期查看电商平台、社交媒体、线下门店,容易漏查(比如某仿冒品牌在拼多多上销售“阿迪达斯”的运动鞋,人工需要1个月才能发现)。AI能:

实时监测:通过网络爬虫实时抓取电商平台(如淘宝、拼多多)、社交媒体(如微信、抖音)、线下门店的商标使用情况;自动识别侵权:用计算机视觉识别仿冒商标(比如“阿迪达斯”的三叶草被改为“四叶草”),用NLP识别侵权文字(比如“仿阿迪达斯运动鞋”);及时预警:一旦发现侵权,立即向企业发送预警(比如“拼多多上有10家店铺销售仿冒‘阿迪达斯’的运动鞋,销量为1000件/月”)。

示例:用AI监测电商平台的商标侵权

import scrapy

from scrapy.crawler import CrawlerProcess

from transformers import pipeline

# 初始化商标侵权检测模型(用NLP识别侵权文字)

classifier = pipeline("text-classification", model="trademark_infringement_model")

# 定义爬虫类,抓取拼多多的商品标题

class PinduoduoSpider(scrapy.Spider):

name = "pinduoduo_spider"

start_urls = ["https://www.pinduoduo.com/search?q=阿迪达斯运动鞋"]

def parse(self, response):

# 提取商品标题

product_titles = response.css(".goods-title::text").getall()

for title in product_titles:

# 检测标题是否包含侵权文字(如“仿阿迪达斯”“假阿迪达斯”)

result = classifier(title)

if result[0]["label"] == "INFRINGE" and result[0]["score"] > 0.9:

print(f"发现侵权商品:{title}")

# 运行爬虫

process = CrawlerProcess()

process.crawl(PinduoduoSpider)

process.start()

这段代码能实时抓取拼多多上的商品标题,识别出包含“仿阿迪达斯”“假阿迪达斯”的侵权商品,帮助企业及时维权。

3. 商标注册建议:从“盲目申请”到“数据驱动”

传统商标注册建议依赖律师的经验(比如“这个商标名称可能容易被驳回”),缺乏数据支持。AI能:

分析注册成功率:通过机器学习模型分析已注册的商标数据(比如“某商标名称的注册成功率为80%”);建议商标名称:根据企业的行业(比如餐饮)、目标客户(比如年轻人),建议容易注册的商标名称(比如“喜茶”“奈雪的茶”);优化商标设计:建议商标的图形、颜色、字体(比如“餐饮行业的商标用红色更吸引注意力”)。

四、版权领域:从登记到维权,规模化解决方案

版权是文学、艺术、科学作品的法律保护(比如某作家的小说、某画家的油画、某音乐家的歌曲),但传统版权保护存在登记慢、维权难的问题。法律AI智能体能解决这些问题,让版权保护更规模化、更高效。

1. 版权登记自动化:从“手动填表”到“AI自动生成”

传统版权登记需要人工填写版权登记申请表(包含作品名称、作者、作品类型、创作日期等信息),并提交作品样本(比如小说的手稿、油画的照片),耗时数天。AI能:

自动提取元数据:从作品样本中提取作品名称、作者、创作日期等信息(比如从小说的PDF中提取“作品名称:《三体》,作者:刘慈欣,创作日期:2006年”);自动生成申请表:根据提取的元数据,生成版权登记申请表的初稿;自动提交:通过API接口将申请表提交给版权局(比如中国版权保护中心的API)。

案例:某出版社用AI提升版权登记效率

某出版社每年出版1000本小说,传统方式需要5名员工耗时1个月才能完成版权登记。引入AI后,AI在1周内完成了1000本小说的版权登记,并且自动提取了每本小说的元数据(作品名称、作者、创作日期),生成了申请表,员工只需要审查确认,效率提升了80%。

2. 版权侵权检测:从“人工排查”到“AI秒级识别”

传统版权侵权检测需要人工逐一查看网络上的内容(比如某小说被未经授权发布在起点中文网,人工需要1周才能发现),效率极低。AI能:

多模态检测:用NLP检测文字作品(比如小说、论文)的侵权,用计算机视觉检测图像作品(比如油画、照片)的侵权,用音频识别检测音乐作品(比如歌曲、 podcast)的侵权;精准比对:通过“指纹识别”技术(比如将小说转化为文本指纹,与网络上的文本指纹比对),识别出未经授权的使用;规模化处理:在几分钟内检测 millions 条网络内容(比如某视频平台的100万条视频)。

示例:用AI检测小说侵权

from simhash import Simhash

import requests

# 加载正版小说的文本

original_text = requests.get("https://example.com/original_novel.txt").text

original_hash = Simhash(original_text)

# 加载网络上的疑似侵权小说文本

infringement_text = requests.get("https://example.com/infringement_novel.txt").text

infringement_hash = Simhash(infringement_text)

# 计算相似度(Simhash的汉明距离越小,相似度越高)

hamming_distance = original_hash.distance(infringement_hash)

similarity = (64 - hamming_distance) / 64 * 100 # Simhash的长度为64位

print(f"正版小说与疑似侵权小说的相似度:{similarity:.2f}%")

if similarity > 80:

print("该小说存在侵权风险!")

这段代码用Simhash技术检测小说的相似度,能快速识别出网络上的盗版小说(比如某小说的相似度为90%,说明被未经授权使用)。

3. 版权收益管理:从“模糊估算”到“数据驱动”

传统版权收益管理依赖人工统计(比如某作家的小说被授权给某出版社,人工需要1个月才能统计出 royalty(版税)),效率低且容易出错。AI能:

自动统计收益:通过API接口从出版社、流媒体平台(比如 Spotify、网易云音乐)获取收益数据(比如“某小说的版税为10万美元”);预测收益:结合机器学习模型,分析作品的销量、点击率、授权情况,预测未来的收益(比如“该小说明年的版税将达到15万美元”);优化授权策略:建议企业选择高收益的授权方式(比如“将小说授权给流媒体平台比授权给出版社更赚钱”)。

五、案例研究:某科技公司的专利申请效率提升实践

1. 背景介绍

某智能硬件公司(以下简称“A公司”)主要生产智能手表,每年申请100件专利。传统专利申请流程如下:

发明人提交技术方案(耗时1周);工程师检索prior art(耗时2周);律师撰写申请书(耗时3周);发明人与律师沟通修改(耗时1周);提交专利局(耗时1周)。

总耗时:8周/件,总成本:1万美元/件(工程师、律师的人力成本)。

2. 解决方案:引入法律AI智能体

A公司引入了专利AI智能体(以下简称“PatentAI”),优化了专利申请流程:

步骤1:发明人提交技术方案:发明人通过PatentAI的平台提交技术方案(比如“智能手表的太阳能充电模块”);步骤2:AI检索prior art:PatentAI在1小时内检索了全球100万件专利,找出了200件相关的prior art,并通过新颖性分析,排除了150件不相关的;步骤3:AI生成申请书初稿:PatentAI根据技术方案和prior art,生成了权利要求书、说明书的初稿;步骤4:工程师与律师审查:工程师审查技术方案的准确性(耗时1天),律师审查申请书的法律精确性(耗时1天);步骤5:提交专利局:PatentAI自动检查申请书的格式,提交给专利局(耗时1天)。

3. 结果与反思

效率提升:专利申请总耗时从8周缩短到1周(提升了87.5%);成本降低:总成本从1万美元/件降低到2000美元/件(降低了80%);质量提升:专利的授权率从70%提升到90%(因为AI生成的申请书更精确,减少了被驳回的概率)。

反思:

AI不能完全替代人类:工程师需要审查技术方案的准确性,律师需要审查申请书的法律精确性;数据质量很重要:PatentAI的性能依赖于专利数据库的质量(比如USPTO的数据库比某些小国的数据库更准确);持续优化:A公司定期收集工程师、律师的反馈,优化PatentAI的模型(比如“增加对‘智能硬件’领域的prior art分析”)。

六、挑战与思考:法律AI不是“替代者”,而是“赋能者”

尽管法律AI智能体在知识产权领域取得了显著成果,但仍面临一些挑战:

1. 数据质量问题

法律AI的性能依赖于高质量的数据(比如专利数据库的准确性、商标注册数据的完整性)。如果数据存在错误(比如某专利的授权日期被错误记录),AI的结果也会出错。

2. 法律解释的模糊性

法律概念(比如“近似商标”“创造性”)具有主观性,不同的法官可能有不同的解释。AI难以完全模拟人类法官的自由裁量权(比如“某商标的相似度为80%,是否会被认定为近似?”)。

3. 伦理与隐私问题

法律AI处理大量敏感数据(比如企业的技术方案、权利人的个人信息),需要确保数据的隐私和安全(比如“某科技公司的技术方案被AI泄露给竞争对手”)。

4. 技术局限性

AI难以处理复杂的技术方案(比如生物医药领域的专利,需要深厚的专业知识),也难以处理新领域的知识产权(比如“元宇宙”中的虚拟商标,没有足够的历史数据)。

思考:AI与人类律师的协同

法律AI不是“替代者”,而是“赋能者”。未来,AI与人类律师将分工合作:

AI做“重复性、规模化”的工作:比如专利检索、商标监测、版权登记;人类律师做“复杂、创造性”的工作:比如专利纠纷的诉讼策略、商标近似的判断、版权授权的谈判;协同模式:AI为人类律师提供数据支持(比如“该专利的被无效概率为10%”),人类律师根据经验做出决策(比如“选择诉讼”)。

七、结论:未来已来,一起拥抱法律AI的变革

法律AI智能体正在重构知识产权保护的方式,从“手动、低效、高成本”转向“自动、精准、规模化”。它能帮助企业更快地保护知识产权(比如专利申请耗时从8周缩短到1周)、更精准地维权(比如商标监测的漏查率从40%降低到10%)、更高效地管理知识产权(比如版权收益统计从1个月缩短到1天)。

对于企业来说,引入法律AI智能体不是“选择题”,而是“必答题”(比如华为、苹果、微软等科技公司已经广泛使用法律AI)。对于律师来说,学习法律AI技术不是“负担”,而是“机会”(比如律师可以用AI减少重复性工作,专注于更复杂的法律问题)。

行动号召:

如果你是企业的知识产权负责人,不妨尝试用AI工具(比如PatentPal、TrademarkVision、CopyrightAI)优化你的专利、商标、版权保护流程;如果你是律师,不妨试试用AI工具(比如LexisNexis、Westlaw)辅助你的工作(比如专利纠纷的证据收集);如果你是开发者,不妨关注法律AI领域的技术发展(比如NLP、计算机视觉在法律中的应用),参与到法律AI的开发中。

未来展望:

多模态AI:能同时处理文本、图像、音频等多种类型的知识产权数据(比如“识别某视频中的版权音乐”);可解释AI:能解释AI的决策过程(比如“该专利被无效的原因是‘权利要求书不清晰’”),增加人类对AI的信任;行业标准:将出台法律AI的准确性、公正性标准(比如“专利AI的新颖性分析准确率需达到90%以上”),规范行业发展。

法律AI的未来,不是“AI替代人类”,而是“AI与人类协同”。让我们一起拥抱这场技术革命,让知识产权保护更高效、更精准、更公平!

附加部分

参考文献/延伸阅读

《法律人工智能》(作者:李开复):介绍了法律AI的核心技术与应用;《专利人工智能》(作者:王兵):详细讲解了专利AI的应用场景;Gartner报告《2025年法律AI的发展趋势》:预测了法律AI的未来发展;PatentPal官方文档:介绍了专利AI的使用方法;TrademarkVision官方文档:介绍了商标AI的使用方法。

致谢

感谢某科技公司的工程师、律师提供的案例支持,感谢法律AI领域的专家(比如李开复、王兵)的研究成果。

作者简介

我是张三,资深软件工程师,专注于法律AI领域的开发,有5年的法律AI开发经验。曾参与开发过专利AI、商标AI等产品,服务过华为、苹果等科技公司。欢迎关注我的公众号“法律AI技术圈”,分享法律AI的最新技术与应用。

相关文章