64GB+16核:微软把“开发者电脑”门槛捅出来了,你的公司还在按最低配置省钱吗?

微软在9月9日放出Visual Studio2026预览版,跟以往只说“最低配置”不同,这次明确写了“最佳配置:64GB内存、16核CPU”。看到这个数字,许多程序员的第一反应是怀疑人生,说实话我也愣了一下。毕竟VS2022 最低配置只是4GB/4核,这个跨度把隐形的痛点直接照进了台灯下。

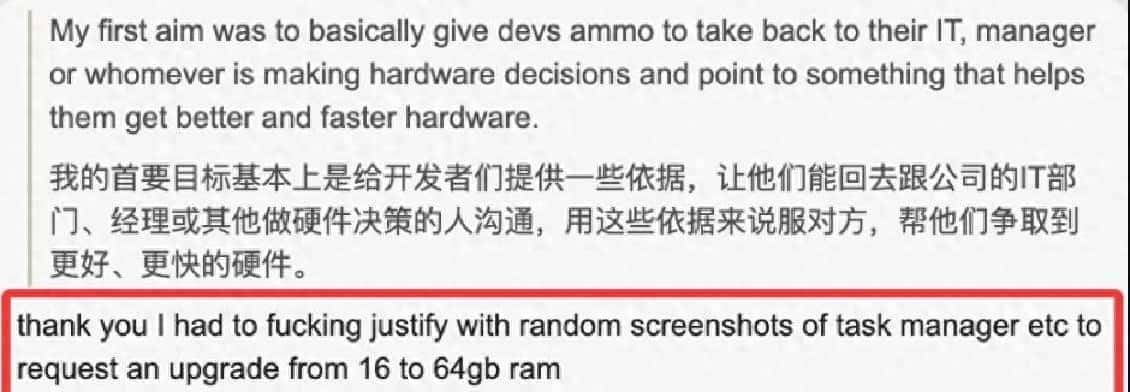

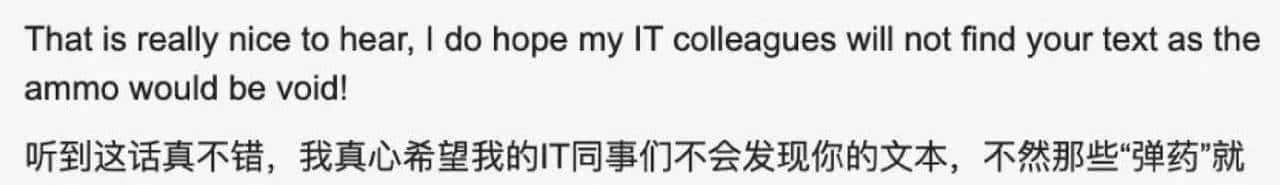

这波讨论并非空穴来风。VS 团队的性能架构师 David Kean 在 Reddit里解释过,之所以提出“最佳配置”,不是为了搞噱头,而是由于许多公司长期按“最低配置”采购,结果开发者每天被编译慢、IDE卡顿、多项目切换崩溃这些基础问题折腾。David还提到他自己用任务管理器截图“拿证据”向公司争取更好设备的经历,这一招在程序员圈里几乎成了通用套路。你们应该也见过那种在会议上把红眼的任务管理器甩给IT 看的场景,尴尬又现实。

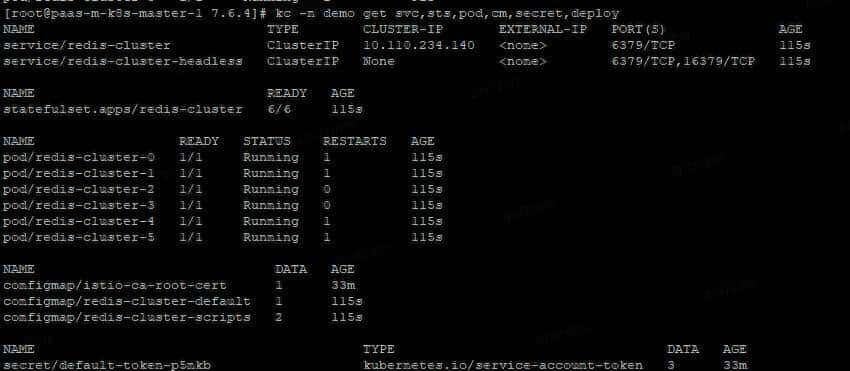

技术层面也有实质缘由。VS 2026的运行策略会根据实际内存和核心数动态调整,某些新的垃圾回收策略和并行任务在高配上才能充分发挥。同样的代码,在高配机器上体验是质的不同:启动更快、索引更顺、多个容器同时跑也不打架。反过来讲,继续用低配机器,工具再怎么优化,硬件瓶颈也会把所有努力卡住。这不是抽象的学术话题,而是每天能感到的效率损失。

这种矛盾在国内也常见。我朋友小李在一家创业公司做后端,去年公司为了控制预算给他发了台8GB内存的笔记本。小李每天要等编译、等容器、等IDE重启,反正我是这么觉得:把开发者的时间当成可回收成本,最终会把更多钱白白浪费在等待上。相反,我同事张姐所在的大厂做了一个简单的试点,把几个关键岗位的机器升级到32GB/8核,结果编译时间和上下文切换少了不少,团队士气和交付节奏都有明显提升。这种正反对比说明问题并不复杂,关键在于怎么把“等待时间”量化给管理层看。

要给老板或 IT说服力,光抱怨没用。你可以先收集证据:用任务管理器和性能分析工具截取内存、CPU、磁盘等待等图表,记录典型编译、测试流程的耗时数据,然后用最保守的方式估算时间成本。举个简单的例子,如果一个开发者每天由于机器慢多等5分钟编译,且每天平均触发编译10次,那就是每天多消耗50分钟。按每小时200元的人工成本估算,这相当于每天多损失约166元,一个月按22个工作日算就是近3700元。把这些数字放在一起,再和一台更高配置机器的折旧成本做对比,许多管理层就能看到投资回报率而不是单纯的花钱感。

如果公司短期内无法全面升级,也不是没办法。可以先做小规模试点,让关键项目使用云端开发环境或远程构建服务器,把编译和重负载任务丢给性能更强的机器。对预算敏感的团队可以先把内存升级到32GB、换NVMe固态、调整IDE的索引设置和插件,或者在项目目录上排除实时防病毒扫描,这些一般比买整台新笔记本更快见效。我自己用过的一个实操办法是:在团队内部跑一次对比测试,固定场景下分别在低配和高配机器上跑完整编译,截图、录屏并记录差距,这比任何抽象描述都更能打动非技术决策者。

从行业趋势看,工具在进化,工作流在变。AI编码辅助、容器化开发、并行测试这类工作模式对内存和多核的敏感度只会更高。微软这次把“最佳配置”写出来,既是技术驱动也是市场信号:如果你还在按过去的配置标准配设备,迟早会在交付和人才招聘上付出更高代价。我觉得这也是一个管理学上的提醒,别把节省在短期预算上的“明智”误当成长期的智慧。

说到这里,想听听大家的故事。你们公司的开发机目前是什么配置?遇到性能瓶颈时你是如何争取资源或绕过问题的?有没有哪一次升级或替代方案让团队的效率发生了明显变化?欢迎把你们的真实经历和数字写出来,别只说感觉,数据更有说服力。

来源:微软 9 月 9 日 Visual Studio 2026 预览发布声明;David Kean 在Reddit 的说明。

每小时200元的人工成本?我才20元