这些都是不同的 CPU 架构,核心区别在于设计厂商、指令集、目标平台和应用场景,没有绝对的优劣,仅对应不同的硬件需求。

1. 核心信息总览

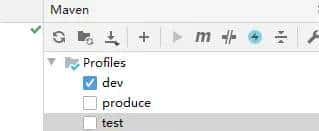

先通过表格快速对比各架构的关键属性:

|

架构名称 |

设计厂商 / 主导方 |

指令集类型 |

位宽 |

核心应用场景 |

|

amd64 |

AMD(后被 Intel 兼容) |

CISC(复杂指令集) |

64 位 |

桌面 PC(Windows/macOS/Linux)、服务器 |

|

arm64 |

ARM Holdings |

RISC(精简指令集) |

64 位 |

手机、平板、嵌入式设备、部分笔记本(如 MacBook M 系列) |

|

aarch64 |

ARM Holdings |

RISC(精简指令集) |

64 位 |

与 arm64 本质一样,是 ARM 官方对 64 位架构的正式命名 |

|

i386 |

Intel |

CISC(复杂指令集) |

32 位 |

早期桌面 PC、老旧服务器、嵌入式设备(已逐步淘汰) |

|

loongArch |

龙芯中科(中国) |

RISC(精简指令集) |

64 位 |

国产化 PC、服务器、嵌入式设备(主打自主可控) |

2. 关键区别解析

(1)指令集:CISC vs RISC

这是最核心的差异,直接决定 CPU 的性能、功耗和适用场景。

- CISC(复杂指令集):amd64、i386指令数量多且复杂,一条指令可完成多个操作(如复杂运算)。依赖 CPU 内的 “微指令” 翻译执行,硬件设计更复杂,功耗相对较高。优势是对复杂任务的兼容性好,尤其适配 Windows 等传统桌面系统。

- RISC(精简指令集):arm64/aarch64、loongArch指令数量少且简单,一条指令只做一件事(如数据搬运、基础运算)。无需复杂翻译,执行效率高,硬件设计更简洁,功耗远低于 CISC。优势是低功耗、高性能比,适合移动设备和需要长续航的场景(如手机、笔记本)。

(2)位宽:32 位 vs 64 位

位宽决定 CPU 一次能处理的数据量和支持的最大内存,直接影响性能上限。

- 32 位:i386一次最多处理 32 位数据,支持的最大内存仅 4GB(理论值)。目前仅用于老旧设备或极简嵌入式场景,主流系统(如 Windows 10+)已不再支持。

- 64 位:amd64、arm64/aarch64、loongArch一次可处理 64 位数据,支持的最大内存远超 4GB(如 amd64 支持 128TB,arm64 支持 1PB)。能运行更大的程序、处理更多并发任务,是当前所有主流设备的标配。

(3)厂商与生态:兼容性差异

不同架构由不同厂商主导,对应的软件生态(如系统、应用)兼容性完全不同。

- amd64:生态最完善兼容 Intel 的 x86 指令集(即 “x86-64”),Windows、macOS、Linux 全平台支持。所有桌面软件、游戏、工业软件均优先适配,几乎没有兼容性问题。

- arm64/aarch64:移动生态主导,桌面生态快速崛起移动领域绝对主流(安卓、iOS 全基于此),软件生态极完善。桌面领域:苹果 M 系列芯片(aarch64)已适配 macOS,Windows 和 Linux 也逐步支持,但部分专业软件(如工业设计、旧游戏)仍存在兼容性问题。

- loongArch:自主生态,聚焦国产化完全自主设计,不依赖国外授权,主打 “自主可控”。生态主要适配国产化系统(如统信 UOS、麒麟 OS),兼容部分 Linux 软件,但整体生态完善度仍低于前两者,适合政府、国企等国产化场景。

(4)应用场景:各司其职

- amd64:桌面 PC、服务器的绝对主流(如 Intel i5/i7、AMD Ryzen 系列 CPU)。

- arm64/aarch64:手机(如骁龙、天玑、苹果 A 系列)、平板、笔记本(如 MacBook M1/M2)、边缘服务器。

- i386:老旧电脑、复古设备(如早期工控机)。

- loongArch:国产化 PC(如龙芯 3A5000)、服务器、专用嵌入式设备(如政务终端)。

3. 易混淆点:arm64 vs aarch64

许多人会误以为两者是不同架构,实际是 “同一事物的不同名字”:

- aarch64:ARM 官方对 64 位架构的正式命名(全称 “ARM Architecture 64-bit”)。

- arm64:行业内的通俗叫法(如苹果、谷歌、Linux 社区常用),本质与 aarch64 完全一致,没有任何功能差异。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

相关文章

暂无评论...