大禹治水在陇南(二百四十六)

“明修栈道,暗渡陈仓。”自汉中经故道,经西汉水,出其不意攻占下辨经渭水渡陈仓

一、夏、商、周、秦、汉古汉水即夏水陇南至武汉通漕运。

《汉书·地理志》记载:武都郡,武帝元鼎六年置。莽曰乐平。武都,东汉水受氐道水,一名沔,过江夏,谓之夏水,入江。天池大泽在县西。莽曰循虏。上禄。故道,莽曰善治。河池,泉街水南至沮入汉,行五百二十里。莽曰乐平亭。平乐道。沮,沮水出东狼谷,南至沙羡南入江,过郡五,行四千里,荆州川。嘉陵道。循成道。下辨道,莽曰杨德。2008年,清华大学收录2288枚战国文物,在破译竹简时,发现这是战国时期成书的《尚书》。氐道水就是西汉水,沔水即汉水,武都郡就是汉水发源地,是汉水上游,汉中是汉水中游,武都郡沮县在目前陕西省汉中市勉县浕口。郦道元的《水经注·卷二十七》有关于勉县张鲁城的详细记载:“沔水又东径白马戍南、浕水入焉。水北发武都氐中,南径张鲁城东。浕水又南径张鲁治东,水西山上,有张天师堂,于今民事之。庾仲雍谓山为白马塞,堂为张鲁治。东对白马城,一名阳平关。浕水南流入沔,谓之浕口。其城西带浕水,南面沔川,城侧二水之交,故亦曰浕口城矣。”清代孙铭钟主编的《勉县志》说:“县东关土城即古之阳平关:一名白马城,一名浕口城(见《水经注》)。北架山冈包莲花池,西泉入内,自三国、南北朝皆为重镇。如建安二十年曹操征张鲁至阳平。”由杨世玉主编1989年出版的《勉县志·文化志》对张鲁城有较详实的记述:“张鲁城与烽火台遗址在县城西7公里老城乡走马岭上,与古阳平关遥相对峙。山上原有寨堡。……《读史方舆纪要》载:‘东汉献帝)初平二年(191年)刘焉牧益州,以张鲁为督义司马,掩杀汉中太守(苏固)。断绝谷道。’东汉时期,张鲁曾在此筑城扼守。建安二十年(215年)张鲁被曹操征服,城夷为废墟。走马岭又名烽燧山,古为通蜀要道,行军走马往来熙熙,故名走马岭。最高海拔1036米,两山夹峙,东依浕水,南临汉江,山顶平缓,城堡旁有烽火台,俗名烟洞峁,‘汉时举烽其上’,遣兵勤王。今城垣坍殁,烽火台尚可辨识。”严如煜的《续修汉南郡志》对张鲁城也有记载,只是将其误记在宁羌州境内。时光流逝、岁月沧桑,时间抹去了许多历史记忆,今天张鲁城遗迹也只能知其大致方位。

据《水经注 卷二十 漾水、丹水》记载:《续汉书》曰:虞诩为武都太守,下辨东三十余里有峡,峡中白水生大石,障塞水流,春夏辄濆溢,败坏城郭。诩使烧石,以醯灌之,石皆碎裂,因镌去焉,遂无泛溢之害。

意思是说:《续汉书》说:虞诩任武都太守时,下辨东面三十多里处有一条山峡,白水在峡中流过,水中有一块巨石,阻塞了水流,每年春夏洪水泛滥,冲毁城墙。虞诩派人用火来烧巨石,再用醋浇注,巨石碎裂,然后把它凿掉,从此后来就不再有泛滥之灾了。

《续汉书》曰:虞诩为郡,漕谷布在沮,从沮县至下辨(陇南市成县),山道险绝,水中多石,舟车不通,驴马负运,僦五致一。诩乃于沮受僦直,约自致之,即将吏民按行,皆烧石翦木,开漕船道,水运通利,岁省万计,以其僦廪与吏士,年四十余万也。

意思是说:虞诩任武都郡守时,要把沮县的粮食和布匹转运到下辨,从沮县(陕西省汉中市勉县茶店镇)到下辨,山路险峻难行,水道礁石密布,车船都不通行,用驴马驮运,运费高昂,能运到的只有五分之一。于是虞诩就在沮县领到租赁费,约定亲自送到,他就率领属吏和百姓,巡行督察,点燃木柴,烧裂水中礁石,这样开辟出一条漕运的水道,于是水运畅通,每年节省运费数以万计。他就把留作租赁的运费分给下属和百姓,每年达四十多万。

这篇文章说明了三个问题。一是西汉元鼎六年(公元前111年)设武都郡是沿着汉水流向设置的,均在汉水流域。(武都郡就是陇南市的前身)。武都郡共辖9县、道。武都道(陇南市西和县洛峪)、河池县(陇南市徽县境内)、故道(陇南市两当县境内)、平乐道(陇南市康县平洛镇)、沮道(陕西省汉中市勉县浕口)、嘉陵道(陇南市礼县龙林乡)、修成道(陇南市成县镡河乡)、下辨道(陇南市成县红川镇)、上禄县(陇南市西河县六巷乡)。二是东汉水和西汉水相通的。秦人发祥于汉源,刘邦在三个月内在汉水、汉地兴起实得老秦人,老秦地的协助

《后汉书·虞诩列传》记载:后羌寇武都,邓太后以诩有将帅之略,迁武都太守,引见嘉德殿,厚加赏赐。羌乃率众数千遮诩于陈仓、崤[xiáo]谷,诩即停军不进,而宣言上书请兵,须到当发。羌闻之,乃分钞傍县,诩因其兵散,日夜进道,兼行百余里。令吏士各作两灶,日增倍之,羌不敢逼。或问曰:“孙膑减灶而君增之。兵法日行不过三十里,以戒不虞,而今日且二百里,何也”诩曰:“虏众多,吾兵少。徐行则易为所及,速进则彼所不测。虏见吾灶日增,必谓郡兵来迎。众多行速,必惮追我。孙膑见弱,吾今示强,势有不同故也。”既到郡,兵不满三千,而羌众万余,攻围赤亭数十日。翊[yì]乃令军中,使强弩勿发,而潜发小弩,羌以为矢力弱,不能至,并兵急攻。诩于是使二十强弩共射一人,发无不中,羌大震,退。诩因出城奋击,多所伤杀。明日悉陈其兵众,令从东郭门出,北郭门入,贸易衣服,回转数周,羌不知其数,更相恐动。诩计贼当退,乃潜遣五百余人于浅水设伏,候其走路。虏果大奔,因掩击,大破之,斩获甚众。贼由是败散,南入益州。诩乃占相地势,筑营壁百八十所,招还流亡,假赈贫人郡遂以安。先是运道艰险,舟车不通,驴马负载,僦[jiù]五致一。翊乃自将吏士,案行川谷,自沮至下辩数十里中,皆烧石翦[jiǎn]木,开漕船道,以人僦直雇借佣者,于是水运通利,岁省四千余万。诩始到郡,户裁盈万,及绥聚荒余,招还流散,二三年间,遂增至四万余户。盐米丰贱,十倍于前。坐法免。

《成县志》载:“ 建安二十三年 (218),曹洪将击吴兰, 张飞屯固山 。” 当时的固山为今天的成县宋坪石门沟的神山梁,为下辨、河池、沮县接壤之地。 形势异常险要,历史上曾为军事要塞 。张飞、马超 曾率兵士在这地方修凿了石栈( 当地人称为石梯子),筑砌了营垒,至今遗迹犹存。

东汉武都郡周边道路交通的修建与通畅状况,有水道有陆路,充分利用漕运运输能力大的优势,诸葛亮北伐中以流马运粮的水道即是嘉陵水与青泥河水,陆路则有与青泥河水道并行的青泥河道直达下辨 ,从沮县到达康县北渡过犀牛江至大坪穿凉水峡直达下辨,亦可经小川过西狭栈道至下辨,再经下辨、建威到达祁山。此道也是诸葛亮用木牛运粮之道,因其平坦易行被诸葛亮称之为“ 坦道”。

唐肃宗乾元二年(公元759年),诗圣杜甫因不堪忍受“安史之乱”的战火,流落到心中的“乐土”同谷。不过,当时的同谷也被吐蕃虎视眈眈而岌岌可危,杜甫一家就住在飞龙峡口的青泥河畔,他在这里度过了一生中最艰难的时段,最后不得不离开同谷,沿青泥古道(陆路)入蜀,留下了《同谷七歌》《凤凰台》等不朽的诗作。杜甫一家离开后不久,同谷便遭吐蕃沦陷。

宋文帝元嘉十八年(公元441年),帝遣龙骧将军裴方明等帅甲士三千并荆、雍二州兵伐仇池。十九年(公元442年)五月,方明等至汉中,与梁、秦二州刺史刘真道分兵攻武兴、下辨。杨难当遣建节将军苻弘祖来拒,与方明战于浊水。弘祖战殁,方明至下辨,擒难当子杨虎,仇池平。时魏太武帝遣安西将军古弼、征西将军皮豹子帅师自散关入,会于仇池。元嘉二十年(公元443年)春,至下辨,将军强玄明等败死。二月,与宋北秦州刺史胡崇之会战于浊水,崇之为魏所擒,师溃,走汉中。魏遂平仇池。

二、大禹治的是汉水“大禹嶓冢导漾,东流为汉。”

从字源学角度看,所谓“汉”字,其本义乃“国之大水”。清朱骏声《说文通训定声》释:(汉)“域中大水也”。汉水是古人心目中的大水,汉水之名称最早见于《尚书·禹贡》书中云:“大禹嶓冢导漾,东流为汉。”《尚书·禹贡》还称:“江、汉朝宗于海。”据说成书于先秦的地理、民族、历史、宗教、神话之集大成著作《山海经·西山经》中对汉水也有记载:“嶓冢之山汉水出焉,而东南流注于沔。”《左传》记载:“汉,水之祥也。”《孟子·滕文公下》说:“水由地下行,江、淮、河、汉是也。”《山海经》中称河水、赤水、弱水、漾水为上帝的四条“神泉”。上述表明,古代上本无汉水,大禹从嶓冢山导漾水东南流注于沔水才有汉水。大禹治水在当时的科学技术条件下是创造了人类奇迹,人们认为这是天上银河流到了人间、是上天对人的恩赐,故自古就有“天汉”、“云汉”之称。“天汉”、“云汉”原意是指天上的银河。古人仰望神秘浩瀚的夜空,看见那横亘天际,烛照六合的银河星辉,不由产生奇妙的联想。汉水横卧九州大地之正中,正好与天河相配。

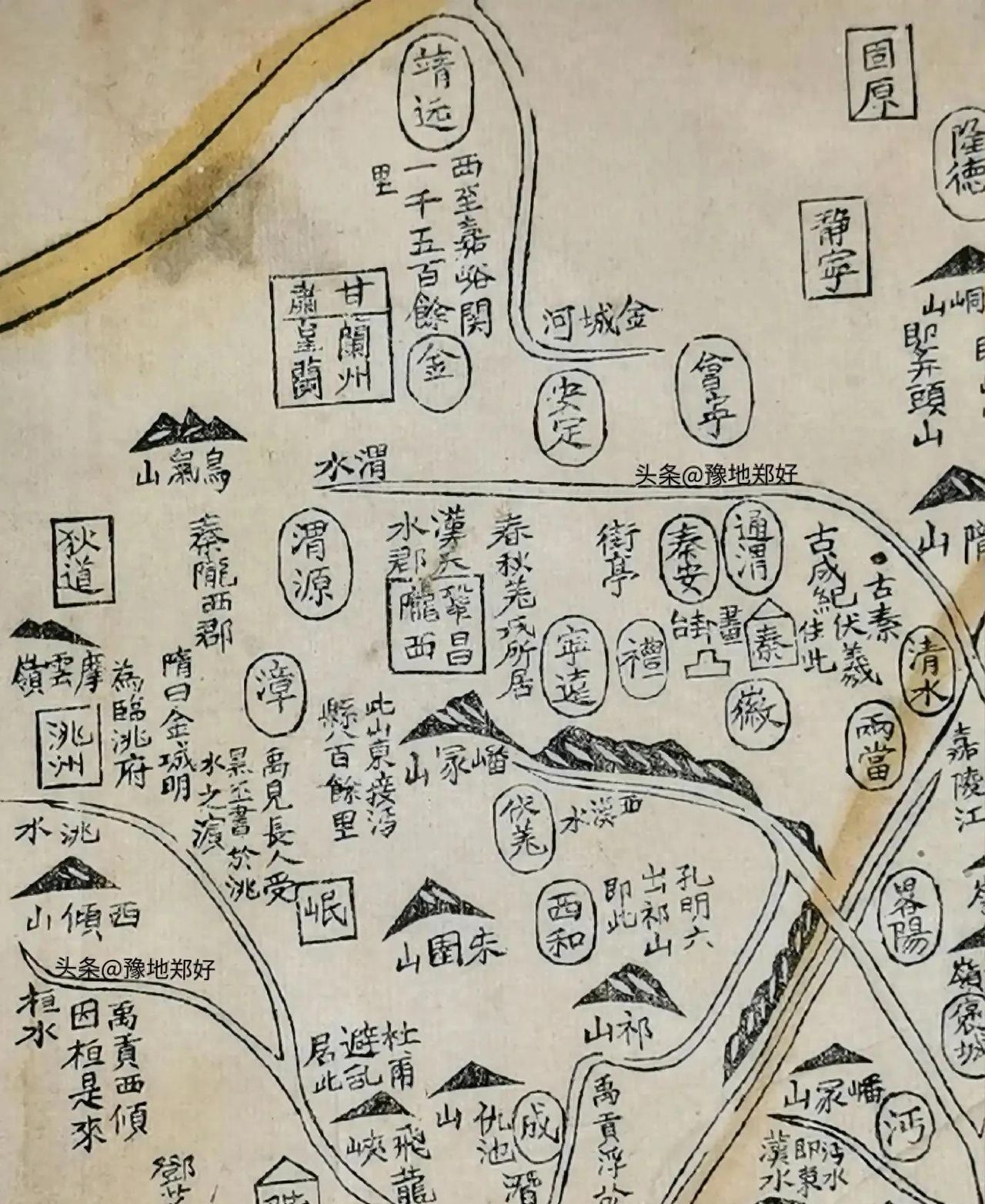

陇南市境内西汉水,古称漾水、也称汉水,即目前的嘉陵江上游——西汉水,南北朝以前,目前的嘉陵江和汉江为同一条江,南北朝时一场大地震后来,汉水分为西汉水和东汉水,即目前的嘉陵江和汉江,史称“嘉陵江夺汉”。据考证,西汉水,曾经是汉江的源头。《汉书》以西汉水某一支流为漾水。《水经》汉水上源为漾水,《辞海》也说:“漾水,古水名。古人说,以西汉水为汉水之源”。陇南市西和县政府所在地叫汉源镇,流经县城的河是漾水河。《易经》、《山海经》、《水经》、《禹贡》、《史记》“五帝本纪”、《吕氏春秋》、《淮南子》等古典都对“昆仑山”、“西汉水”有零星的记载。《史记》“天官书”注明,成县是“井星”、“叁星”相交之地。据《山海经》记载:漾水出昆仑西北隅。而南流注入丑涂之山。阚骃曰:“汉或为漾。漾水出昆仑西北隅,至氐道,重源显发,而为漾水”诸多资料仇池山就是上古的昆仑山,而古有“天上银河、地上江汉”之称的西汉水才是孕育了华夏文明的母亲河。地处仇池(古称武都海)边的成县小川镇在1958年以前叫昆仑乡,现小川镇内有昆仑山。氐羌族把湖泊叫“海子”,在成县低洼地带形成的仇池也叫“西海”,徽县伏镇低洼地带形成的河池也叫“东海”。屈原在《离骚》中写道,“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。路不周左转兮,指西海以为期。”不周,指不周山,也称嶓冢山、齐寿山。译文是,我是轩辕的直系子孙啊,想拜访祖源昆仑,却遥不可及。如走到不周山,再向南行至“西海”,就到目的地了。表明处于成县的“仇池、西海、昆仑山”,就是屈原时时牵盼的祖源。诗圣杜甫在《木皮岭》中有云,“远岫争辅佐,千岩自崩奔。始知五岳外,别有他山尊。忆观昆仑图,目击悬圃存。”来到成县看见鸡山和南山山脉后,感慨自己终于看到了昆仑悬圃。王逸《离骚》“朝濯发乎洧盘”句注引《禹大传》曰:“侑槃之水,出崦嵫之山。”王应麟《困学纪闻》卷十谓《禹受地记》与《禹本纪》为一书,梁崔灵恩《三礼义宗》则引其佚文一条为:“昆仑东南五千里之地,谓之神州。”从以上三条佚文的片言只语看,诸如昆仑、瑶池、仇池(河池)、神州、洧槃、崦嵫等,都是神话传说中的山名、地名,昆仑是著名神山(见《山海经》所记);瑶池即“仇池”,见《穆天子传》,周穆王与西王母曾在此会饮;崦嵫,则是“日所入山”之地(王逸《离骚注》)。《山海经》:“嶓冢之山,汉水出焉”。西汉水源头齐寿山,古名崦嵫山、嶓冢山,也称寿丘。汉水即是王逸《离骚》“朝濯发乎洧盘”句注引《禹大传》曰:“侑槃之水,出崦嵫之山。”

常璩在《华阳国志·序志》中说:“唯有天汉,鉴亦有光。实司群望,表我华阳。”且注释说将汉水作为华阳地区的标志。《华阳国志》所记地区华阳,其地因在汉水流域而得名为“华阳”。《华阳国志》汉有二源,东源出武都氐道漾山,因名漾,《禹贡》“导漾东流为汉”是也;西源出陇西西县嶓冢山,会白水,经葭萌入汉。始源曰沔,故曰“汉沔”。《华阳国志》“汉有二源”,我认为汉水是两条“水”合二为一,才有两个源头。但“东源出武都氐道漾山,因名漾”有误,汉中境内就没有“漾山”,汉境内没有漾水,只有洋水,汉中境内的洋水、西城县、嶓冢山据我不完全考证是诸葛亮六出祁山(在古西县)伐魏时,马谡失街亭,迁西县(陇南市西和县、礼县境内)人员一千多人退居汉中,这些人思乡,把当地的山水名取名故乡的山水名而来。漾水是因仇池、武都海、雷泽、河池的水盈溢而出得名,它与潜(汧)水是相对的,潜(汧)水是因仇池、武都海、雷泽、河池的水潜地而出得名。西源出陇西西县嶓冢山,会白水,经葭萌入汉。始源曰沔,故曰“汉沔”。也有误,陇西西县(陇南市西和县)嶓冢山流出的是漾水,它不能经葭萌(四川省昭化)入汉江。正确的的应是西源出陇西西县嶓冢山名漾水,《禹贡》“导漾东流为汉”是也;东源始源曰沔水,故曰“汉沔”。

《水经注·漾水》记载:(漾水)“水北发洛谷,南径威武戍南,又西南与龙门水合,水出西北龙门谷,东流与横水会,东北穷溪,即水源也。又南径龙门戍东,又东南入洛溪水,又东南径上禄县故城西,修源浚导,径引北溪,南总两川,单流纳汉。”这里是说大禹治水把龙门水在龙门谷修源浚导,径引北溪,南总两川,单流纳汉。因此成县也叫同谷县。

为了治水成功大禹在龙门外作石犀以厌水精,故目前龙门以下西汉水称犀牛江(武都昌河坝至陕西略阳西淮坝)。李冰父子在都江堰治理岷江时,外作石犀五头以厌水精;穿石犀溪于江南,命曰犀牛里。

据《尚书·禹贡》“嶓冢导漾,东流为汉。”有人认为陕西省汉中市宁羌东北部的汉王山为嶓冢山,并在宁羌县烈金坝建了禹王宮,沿汉王山汉王沟有条小溪由下向上行约十里,在白崖湾有一个山洞,高不过五米,方圆不过十米,洞前有一个坪坛,为人工砌筑,据说是古代举行祭祀的地方,洞中有两块钟乳石,颇似牛的后臀。相传大禹当年治水,洞内水汹涌不止,大禹便牵两条石牛堵住了泉眼,石牛洞由此得名。一头石牛牛头朝洞内,臀部有八个光怪陆离、不可辨识的大字,传说是大禹的手迹。后人根据其圆滑而有动感,若龙腾云中的笔式,称其为蝌蚪文。现今用手去摸,已残缺不全。有人依据传说,参照《禹贡》的记载,认为是“嶓冢导漾,东流为汉”,也有人说是“嶓冢导漾,朝宗于海。江、汉朝宗于海。九江甚中,沱、涔已道,云土、梦为治。九江入赐大龟。浮于江、沱、涔、(于)汉,逾于雒,至于南河。据《史记·禹本纪》记载:江、汉朝宗于海。九江甚中,沱、涔已道。陇南所处的西秦岭、岷山(《禹贡》中的西倾山、朱圉(音yǔ,羽)山、鸟鼠同穴)发源了三江,即岷江、嘉陵江、汉江。又发源了黄河的最大支流渭河、洮河。大禹治水的所有河流在《山海经》中围绕昆仑山都可以在陇南找到。我认为陇南有四海,古河池位于今徽成盆地之中,是东海,也称渤海。礼县西的潭水,也称西海。武都就是武都海,也称北海。文县天池,也称南海,古时陇南六水三山一分田。昆仑山就是鸡峰山、岷峩山、仇池山、昆仑山、寿丘等陇南境内岷山、西秦岭、巴山的统称。目前的昆仑山在成县小川,是鸡峰山的主峰。位于古四海的中心,也是古蜀山(岷山)、仇池山、梁山(西秦岭大梁山发源了漾水和河水)、巴山交汇之山。

常璩在《华阳国志·序志》中说:“唯有天汉,鉴亦有光。实司群望,表我华阳。”据《史记·禹本纪》记载:华阳黑水惟梁州:汶、嶓既艺,沱、涔既道,蔡、蒙旅平,和夷厎绩。其土青骊。田下上,赋下中三错。贡璆、铁、银、镂、砮、磬,熊、罴、狐、貍、织皮。西倾因桓是来,浮于潜,逾于沔,入于渭,乱于河。

秦末汉初, 刘邦是因陇南发源的汉水、汉地才建立汉朝、才有汉族。汉水上应天汉、银河。下为天水、天河、西汉水、白水、洛水、洛河

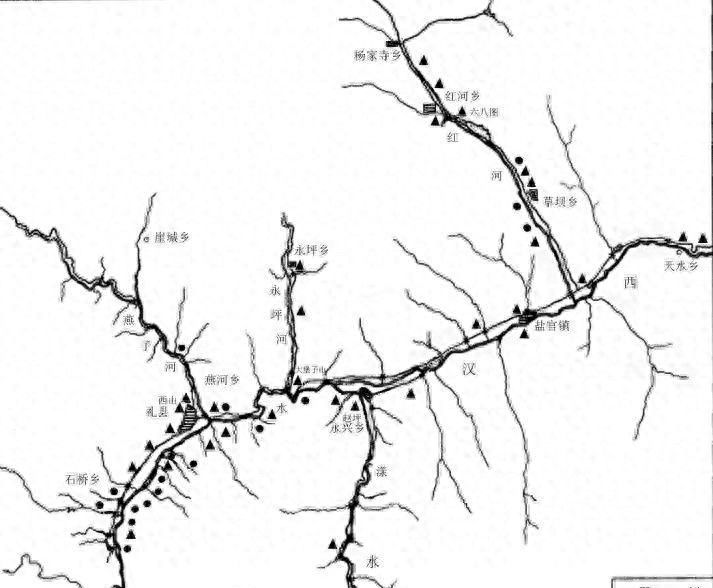

西汉水就是天河、河水、天水。西汉水,下游也称犀牛江、浊水、嘉陵江,地理位置介于东经104°30′~106°04′,北纬33°16′~34°31′间,为长江支流嘉陵江一级支流,发源于甘肃省天水市秦州区南部西秦岭齐寿山(古名嶓冢山)。流经天水市秦州区、陇南市礼县、西和县、康县、成县,在陕西省略阳县注入嘉陵江,全长212公里,流域面积10107平方公里。

主要支流有漾水河、峁水河、永坪河、洮坪河、清水江、太石河、平洛河、窑坪河、石峡河、洛峪河等。

西汉水,在地质年代,曾经是汉江的源头,原来由于四川盆地的水系溯源侵蚀,切开了西汉水与川水的分水岭,将汉江上游的西汉水袭夺为嘉陵江的上游。汉中因居汉水中游而得名。考古发现证实,距今约6000多年前,中国的先民们就已在西汉水流域繁衍生息,并创造了丰富多彩的文化。2004年,北京大学、国家博物馆、西北大学、甘肃考古所、陕西考古所5家联合考古队又对西汉水上游地段进行了考古调查。发现西汉水上游的98处遗址包含了各个时代的文化。其中,仰韶时代文化遗址61处,龙山时代文化遗址51处,周秦时代文化遗址37处,寺洼时代文化遗址25处,常山时代文化遗址18处等。

西汉水流域考古遗址分布示意图

秦末,天下大乱,各地豪杰纷纷揭竿而起,但最后获胜者,却是汉王刘邦。究其缘由,汉王刘邦,重人才,善将将,尤其善于经营陕西、甘肃、四川等根据地。

秦人发源于汉水、天水、天河、西汉水、汉水上游。

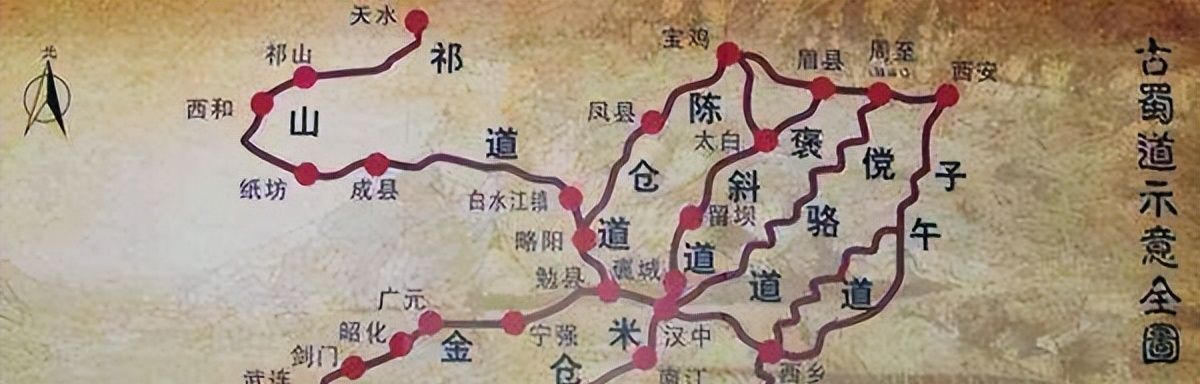

三、“明修栈道,暗渡陈仓。”自汉中经略阳,逆青泥河西进,出其不意攻占下辨,经渭水渡陈仓

公元前206年,汉王刘邦率军出秦川以攻秦。“明修栈道,暗渡陈仓。”另有大军在大将曹参的率领下,自汉中经略阳,逆青泥河西进,出其不意攻占下辨,与陈仓之秦师成犄角之势。 《史记•曹丞相世家》载:“ 从还定三秦 ,初攻下辨、故道、雍、 斄 ”

刘邦经此道进兵下辨,并在宝井堡受到了阻击。根据《读史方舆纪要.卷五十九》载:“宝井山在成县东南十里”。《史记卷九+八》载:刘邦令午阳侯樊哙,沿秦道攻开西垂,击西丞于白水北下辨,取胜后刘邦又令信武侯靳歙,经此道击章平军于陇西,破之,定陇西六具,所将卒斩车司马、侯各四人、骑长十二人。

据《水经注 卷二十 漾水、丹水》记载:漾水出陇西氐道县冢山,东至武都沮县为汉水。据《水经注·沔水》记载:沔水出武都沮县东狼谷,东狼谷即略阳沮水西源白河下游支流五狼河,沮水有东源和西源。东源黑河源于汉中市留坝县紫柏山,南流,至黑河坝纳白河后称沮水,东南流入汉水,汉中境内的汉水又叫沔水。沔水一名沮水。阚骃曰:以其初出沮洳然,故曰沮水也。县亦受名焉。导源南流,泉街水注之。西源水出河池县(陇南市徽县)东南流入沮县,会于沔。沔水又东南,迳沮水戍而东南流,注汉,曰沮口。所谓沔汉者也。《尚书》曰:嶓冢导漾,东流为汉。《山海经》所谓汉出鲋嵎山也。东北流得献水口。庾仲雍云:是水南至关城,合西汉水。汉水又东北,合沮口,武都郡沮县是西汉元鼎六年(公元前111年)设置的。治今陕西省汉中市勉县茶店镇。漾水经沮水戌与沔水合为汉,曰沮口,沮口即目前的沮口村。沮水戌就是今陕西省汉中市勉县茶店镇。三是汉水是漾水和沔水合流而得名。据《华阳国志·巴志》记载:“武都县(治在西和县洛峪镇)东汉水所出。有天池泽。河池县(徽县银杏镇)泉街水入沮合汉也。沮县沮水所出端闱谷也。”据《史记·禹本纪》记载:“济、河维沇州:九河既道,雷夏既泽,雍、沮会同,桑土既蚕,于是民得下丘居土。其土黑坟,草繇木条。田中下,赋贞,作十有三年乃同。其贡漆丝,其篚织文。浮于济、漯,通于河。”意思是说:济水和河水之间是兖州:九河这时已经疏通,雷夏地带蓄水成为一个超大湖泊,雍水和沮水注入其中。

四、从关中入蜀漕运向来走故道、砥柱(祁山道),西汉御史大夫张汤调发数万人开出一条长五百多里的褒斜道。果然方便而且路程近,但是水流湍(tuān)急多石,不能通漕。

据《史记·河渠书》记载:(汉)后来有人上书,是为了想打通褒斜道以及漕运的事,天子交给御史大夫张汤,张汤详细了解后,说道:“从关中入蜀向来走故道(陇南市两当县),故道有许多山坂大坡,曲折路远。今若凿穿褒斜道,山坂坡路少,比故道近四百里的路程;而且褒水与沔水相通,斜水与渭水相通,都能通行漕船。漕船从蜀漕运沿沔水上行驶入褒水,从褒水登陆到斜水旱路一百多里,以车转运,再下船顺斜水下行驶入渭水。这样不但汉中的粮食可以运来,山东的粮食从沔水而上没有禁限,比经砥柱(陇南市西和县)漕运方便。而且褒斜地区的木材箭竹,其富饶可以与巴蜀相比拟。”天子认为有道理,封张汤的儿子卬(áng,昂)为汉中郡太守,调发数万人开出一条长五百多里的褒斜道。果然方便而且路程近,但是水流湍(tuān)急多石,不能通漕。

这说明汉以前漕运是从汉中沿西汉水经陇南市两当县、徽县、成县、西和(砥柱)、礼县经天水市渭河到达宝鸡、西安、咸阳。

五、周朝秦国和晋国、魏国的漕运在祁(岐)山下是西汉水和渭水之间的运输。

《战国策·魏一》记载张仪为秦国实施连横战略,说服当时的魏王时说:“粟粮漕庾,不下十万。”当时水运之兴盛,可见一斑。

大禹从嶓冢山疏导漾水(陇南市西汉水)东流为汉水,一路向东,经襄阳、宜城,在大别山(今武汉大洪山)以南归入了长江;大禹把临洮县西南西倾山来的桓水(白龙江),浮于潜,逾于沔,入于渭,乱于河。华阳黑水(白水江)惟梁州,黑水西河惟雍州。大禹治水的足迹遍布陇南的“两江一水”。

夏水即氐羌水、漾水、天水、天河、洛水、洛河、汉水、西汉水

夏水即氐水。《汉书·地理志》记载:武都,东汉水受氐道水,一名沔,过江夏,谓之夏水,入江。

秦封泥有 “氐道丞印”,可知氐道始置于秦代。废除:西晋时被废除。也与杜甫、武元衡、元稹诗意吻合。嘉陵江自古为秦蜀水路。于邺“帆影清江水,铃声碧草山”诗。古代金牛道北段各个历史时期经由路线不同,大抵秦汉时经白水关、唐宋时循嘉陵江、明清后越五丁关。秦汉时期,这段道路上设有白水关(在今四川青川县东北),唐代改行嘉陵江后,白水关随之废弃。

萧何进言曰:“汉水上应天汉。汉中,据有形胜,进可攻退可守,秦以之有天下”。楚汉战争(前206—前202)期间,萧何留守汉中,通过天河、天水、河水、汉水、西汉水负责筹集和输送粮草,得意于祁山道发达的水陆交通,保障了明修栈道暗渡陈仓的顺利进行

汉•司马迁•《史记·高祖本纪》:正月,项羽自立为西楚霸王,王梁、楚地九郡,都彭城。负约,更立沛公为汉王,王巴、蜀、汉中,都南郑。汉王之国,项王使卒三万人从,楚与诸侯之慕从者数万人,从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意,八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓,雍兵败,还走;止战好時,又复败,走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳,引兵围雍王废丘,而遣诸将略定陇西,北地、上郡。

秦人受天命鼏宅禹迹,虩事蛮獶,周之岐丰地、大骆成之犬丘,秦之西垂宮在陇南市礼县祁山

祁山道,从甘肃天水出发,翻越祁山,经礼县、西和县、成县、徽县,到达汉中市略阳县。这条古道全长300多里,在春秋战国时期就已经出现。而祁山道上的陇县还是秦国的龙兴之地,秦国早期的西垂都城和陵园都在这里。之所以这条古道开发的这么早,就是由于道路平坦,虽然远却能以最省力的方式穿越秦岭大山。

诸葛亮北伐,就要反着走,从汉中略阳出发,经西和进入礼县,然后立即撞上祁山,于是出祁山、入陇右。

秦人灭巴楚蜀的故道。《华阳国志》卷三《蜀志》载,“秦惠王并巴中”发生在周慎靓王五年(秦惠文王后元九年,公元前316年)。是年,巴、蜀发生战争。秦大夫司马错提议藉此伐蜀:“蜀有桀、纣之乱,其国富饶,得其布帛金银,足给军用。(巴)水通于楚,有巴之劲卒,浮大船以东向楚,楚地可得。得蜀则得楚,楚亡则天下并矣。”秦惠王最终采纳其议,遣大夫张仪、司马错、都尉墨率大军伐蜀。冬十月,蜀亡。秦惠王遣张仪、司马错救苴、巴,遂伐蜀,灭之。仪贪巴道之富,因取巴,执巴王以归,置巴、蜀及汉中郡。

《史记·秦本纪》记载:庄公居其故西犬丘,生子三人,其长男世父。世父曰:“戎杀我大父仲,我非杀戎王则不敢入邑。”遂将击戎。让其弟襄公。襄公为太子。庄公立四十四年,卒,太子襄公代立。襄公元年,以女弟缪嬴为丰王妻。襄公二年,戎围犬丘,(世父)世父击之,为戎人所虏。岁余,复归世父。七年春,周幽王用褒姒废太子,立褒姒子为适,数欺诸侯,诸侯叛之。西戎犬戎与申侯伐周,杀幽王郦山下。而秦襄公将兵救周,战甚力,有功。周避犬戎难,东徙雒邑,襄公以兵送周平王。平王封襄公为诸侯,赐之岐以西之地。曰:“戎无道,侵夺我岐、丰之地,秦能功逐戎,即有其地。”与誓,封爵之。襄公于是始国,与诸侯通使聘享之礼,乃用骝驹、黄牛、羝羊各三,祠上帝西畤。十二年,伐戎而至岐,卒。生文公。

陇南市礼县祁山就是周岐山、西犬丘,秦西垂宮,周朝将周岐丰地封秦人立国,秦国将祁山以东地归周,周将祁山以东地封晋,三家分晋,祁山以东地归魏国。晋、魏居山东,秦国居山西。秦国居河西,晋国居河东。据《水经注》记载,西汉水在陇南市礼县祁山大堡子山以东称西汉水,以西称汉水,目前,礼县祁山大堡子山以东的西汉水称天水、天河,礼县祁山大堡子山以西的西汉水称漾水河。

周朝秦国和晋国、魏国的漕运。《史记·秦本纪》记载:晋旱,来请粟。丕豹说缪公勿与,因其饥而伐之。缪公问公孙支,支曰:“饥穰更事耳,不可不与。”问百里傒,傒曰:“夷吾得罪于君,其百姓何罪?”于是用百里傒、公孙支言,卒与之粟。以船漕车转,自雍相望至绛。

周朝秦国和晋国、魏国的漕运在祁(岐)山下是西汉水和渭水之间的运输。《史记·秦本纪》记载:十四年,秦饥,请粟于晋。晋君谋之群臣。虢射曰:“因其饥伐之,可有大功。”晋君从之。十五年,兴兵将攻秦。缪公发兵,使丕豹将,自往击之。九月壬戌,与晋惠公夷吾合战于韩地。晋君弃其军,与秦争利,还而马。缪公与麾下驰追之,不能得晋君,反为晋军所围。晋击缪公,缪公伤。于是岐下食善马者三百人驰冒晋军,晋军解围,遂脱缪公而反生得晋君。初,缪公亡善马,岐下野人共得而食之者三百余人,吏逐得,欲法之。缪公曰:“君子不以畜产害人。吾闻食善马肉不饮酒,伤人。”乃皆赐酒而赦之。三百人者闻秦击晋,皆求从,从而见缪公窘,亦皆推锋争死,以报食马之德。于是缪公虏晋君以归,令于国,“齐宿,吾将以晋君祠上帝”。周天子闻之,曰“晋我同姓”,为请晋君。夷吾姊亦为缪公夫人,夫人闻之,乃衰绖跣,曰:“妾兄弟不能相救,以辱君命。”缪公曰:“我得晋君以为功,今天子为请,夫人是忧。”乃与晋君盟,许归之,更舍上舍,而馈之七牢。十一月,归晋君夷吾,夷吾献其河西地,使太子圉为质于秦。秦妻子圉以宗女。是时秦地东至河。

六、靠漕运从天水(渭中)渭水往关中运,引渭穿渠起长安,并南山下,至西河水三百余里

渭水目前的渭河(英文名:Weihe River)古名渭水,为黄河第一大支流。位于中国西北黄土高原的东南部,经纬范围为104°00′E~110°20′E、33°50′N~37°18′N。渭河全长818千米,流域面积134766平方千米,发源于甘肃省渭源县西南鸟鼠山(西源)和壑壑山(南源),渭河流域南有秦岭横亘,北有六盘山屏障,横跨甘肃、宁夏、陕西三省(区),由甘肃流入陕西后,经宝鸡、咸阳、西安等陕西关中地区,最终在陕西省渭南市潼关县汇入黄河。

甘肃省定西市为渭源,甘肃省天水市为渭中,古代渭中至长安通漕运

据《史记·河渠书》记载:是时郑当时为大农,言曰:“异时关东漕粟从渭中上,度六月而罢,而漕水道九百余里,时有难处。引渭穿渠起长安,并南山下,至河三百余里,径,易漕,度可令三月罢;而渠下民田万余顷,又可得以溉田:此损漕省卒,而益肥关中之地,得谷。”天子以为然,令齐人水工徐伯表,悉发卒数万人穿漕渠,三岁而通。通,以漕,大便利。其后漕稍多,而渠下之民颇得以溉田矣。

当时郑当时当“大农”(汉代管财政的官,后来叫“大司农”),他给汉武帝提了个提议:“以前关东的粮食,靠漕运(古代的“水上运粮队”)从渭水往关中运,得走九个多月,水路九百多里,还老堵车(水浅或有暗礁)。要是从长安开始,顺着南山(就是秦岭)脚下挖条渠,直接通河水,才三百多里,路直,运粮三个月就能到!而且渠边上有一万多顷田,还能灌田!”

汉武帝一听:“这能省时间、省人力,还能增产,干!”就派齐地的水利专家徐伯去测路线,征了几万士兵挖渠,花了三年才修好。

渠通了之后,运粮是真方便——以前运粮跟“跑马拉松”似的,目前改成“短跑冲刺”,效率翻了三倍!后来运的粮食越来越多,渠边上的老百姓也跟着沾光,用渠水灌田,收成也涨了,这波操作,属实是“双赢”!

七、谷从渭上(甘肃天水),漕从山东西,岁百余万石,更砥柱之限,抵蜀从故道,故道多坂,回远。今穿褒斜道,少坂。从斜下下渭(今陕西省眉县),山东从沔无限,便于砥柱之漕,拟于巴蜀

据《史记·河渠书》记载:其后河东守番系言:“漕从山东西,岁百余万石,更砥柱之限,败亡甚多,而亦烦费。穿渠引汾溉皮氏、汾阴下,引河溉汾阴、蒲坂下,度可得五千顷。五千顷故尽河堧弃地,民茭牧其中耳,今溉田之,度可得谷二百万石以上。谷从渭上,与关中无异,而砥柱之东可无复漕。”天子以为然,发卒数万人作渠田。数岁,河移徙,渠不利,则田者不能偿种。久之,河东渠田废,予越人,令少府以为稍入。

据《史记·河渠书》记载: 其后人有上书欲通褒斜道及漕事,下御史大夫张汤。汤问其事,因言:“抵蜀从故道,故道多坂,回远。今穿褒斜道,少坂,近四百里;而褒水通沔,斜水通渭,皆可以行船漕。漕从南阳上沔入褒,褒之绝水至斜,间百余里,以车转,从斜下下渭。如此,汉中之谷可致,山东从沔无限,便于砥柱之漕。且褒斜材木竹箭之饶,拟于巴蜀。”天子以为然,拜汤子卬为汉中守,发数万人作褒斜道五百余里。道果便近,而水湍石,不可漕。

之后河东郡太守番系也提了个方案:“从崤山(指徽县青泥岭)以东运粮到关中,每年要运一百多万石,粮食经过砥柱山(西汉水)时,老翻船,损失大还费钱。要是挖渠引汾水灌皮氏、汾阴的田,再引黄河水灌汾阴、蒲坂的田,能灌五千顷地!这五千顷地以前都是天河边的荒地,老百姓就搁那儿割草放牧,灌了水之后,每年能收二百万石以上的粮!这些粮从渭水运关中,跟关中本地粮一样,还不用过砥柱山,多好!”

汉武帝觉得靠谱,又派了几万士兵去修。结果呢?修好转年,濁(浊)河“任性”改道了!渠里没水了,没法灌田,农民种的庄稼连种子钱都收不回来。时间一长,河东的渠和田全荒了。朝廷没办法,只好把地分给“越人”(当时从南方迁来的越族百姓)种,让“少府”(管皇帝私产的官)从这儿收点小钱,番太守的想法是好的,可惜没算到天河会改道,只能说“天不遂人愿”。

后来有人上书,说想开通“褒斜道”(连接陕西汉中跟眉县的路),还能靠这条路运粮。汉武帝把这事交给御史大夫张汤处理。

张汤一打听,觉得这方案不错,就跟汉武帝说:“从汉中到蜀地,以前走‘故道’(今西汉水嘉陵江路即祁山道),全是山坡,绕远路。要是修褒斜道,山坡少,能近四百里!而且褒水连沔水(今汉江),斜水连渭水,都能行船运粮,粮食从南阳运到沔水,进褒水,到了褒水不能行船的地方,离斜水就一百多里,用车转运到斜水,再顺流到渭水,多方便!汉中的粮能运到关中,关东的粮走沔水也没阻碍,比过砥柱山强多了!而且褒斜道那儿盛产木材、竹箭,跟巴蜀差不多富!”

汉武帝一听,立马任命张汤的儿子张卬当汉中太守,派几万人修褒斜道,修了五百多里。路修好了之后,的确 近又好走,但问题来了:褒水和斜水水流太急,还全是礁石,船根本没法走!等于花大价钱修了条“只能走路不能运粮”的路,属实有点“亏”。

据《史记·河渠书》记载:自是之后,荥阳下引河东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通沟江淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通菑济之间。于蜀,蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也。

《尚书·禹贡》记载:江、汉朝宗于海。九江甚中,沱、涔已道,云土、梦为治。九江入赐大龟。浮于江、沱、涔、(于)汉,逾于雒,至于南河。

八、砥柱在从汉中通往关中的抵蜀故道上。

据《史记·河渠书》记载:谷从渭上(甘肃天水),漕从山东西,岁百余万石,更砥柱之限,抵蜀从故道,故道多坂,回远。今穿褒斜道,少坂。从斜下下渭(今陕西省眉县),山东从沔无限,便于砥柱之漕,拟于巴蜀

据《淮南子·山形训》记载:江出岷山,东流绝汉入海,左还北流,至于开母之北,右还东流,至于东 极。河出积石。睢出荆山。淮出桐柏山。睢出羽山。清漳出曷戾,浊漳出发包。 济出王屋。时、泗、沂、出?11、台、术。洛出猎山,汶出弗其,西流合于济。汉 出れ冢。泾出薄落之山。渭出鸟鼠同穴。伊出上魏。雒出熊耳。浚出华窍。维出 覆舟。汾出燕京。衽出熊。淄出目饴。丹水出高褚。股出焦山。镐出鲜于。 凉出茅庐、石梁,汝出猛山。淇出大号。晋出龙山结结,合出封羊。辽出砥石, 釜出景,岐出石桥,呼沱出鲁平,泥涂渊出山,维湿北流出于燕。

据《水经注·漾水》记载:故《地理志》云西县有盐官是也。其水东南径宕备戍西,东南入汉水。汉水又西南,合左谷水,水出南山穷溪,北注汉水。又西南,兰皋水出西北五交谷,东南历祁山军,东南入汉水。汉水又西南,径祁山军南,鸡水南出鸡谷,北径水南县西,北流注于汉。汉水又西,建安川水入焉。其水导源建威西北山,白石戍东南,二源合注。东径建威城南,又东与兰坑水会,水出西南近溪,东北径兰坑城西,东北流注建安水。建安水又东径兰坑城北,建安城甫,其地故西县之历城也。杨定自陇右徙治历城,即此处也,去仇池百二十里,后改为建安城。其水又东合错水,水出错水戍东南,而东北入建安水。

禹的治水从陇南市礼县开始的。礼县,就在仇池覆壶的壶口,地点在西秦岭大梁上和祁山之间。他经过大原野后,他到达太岳的南麓。在治理好覃水和怀水后,他接着治理衡水和漳水。这一带是肥沃的白色土壤,田地属于中中等,即第五等。禹规定其赋税为上上等,即第一等,当然也有第二等的。凡此种种,由于地力情况很不一样。常水和卫水疏通后来,陆地交通也方便多了。鸟夷(秦人)部落所进贡的毛皮服装,都是通过碣石向西,然后进入武都海

据《史记·禹本纪》记载:道河积石,至于龙门,南至华阴,东至砥柱,又东至于盟津,东过雒(上文雒谷水即洛河)汭,至鸟鼠(西秦岭山名,发源了渭河,汉水,在礼县、宕昌境内)于大邳,北过降水,至于大陆,北播为九河,同为逆河。意思是说:疏通河水。引导河水从积石山(仇池山下)到达龙门(仇池山龙门谷),向南到达华阴(秦岭南),向东到达砥柱(仇池山),然后向东到孟津,汇合洛水和汭水后经过大山,转向北经过降水,到达大陆泽,向北分流为九条河,到下游又汇合成为一条河流,被称为逆河,(西汉水从嶓冢山发源后称河水,是从礼县东向礼县西流,至雷坝乡(龙门)急折东流)最后汇入武都海。据《淮南子》记载:“峣山崩,薄洛之水涸”,“泾出薄洛之山”“洛出猎山,汶出弗其,西流合于济。汉出嶓冢。泾出薄落之山。渭出鸟鼠同穴。伊出上魏。雒出熊耳”。峣山就是徽县的青泥岭,流经成县的东河就是青泥河就是李白发出“蜀道难,难于上青天的地方。”

辽出砥石。辽即僚。据考:僚人是中国古代的一个少数民族,或是巴人的一支,曾经活跃于川渝、广西、贵州、云南等地,

相关文章