本节导读

在用神经网络解决我们的问题之前,有必要对它先有些基本的了解。读完本节,你将会明白:

神经网络的工作原理如何训练神经网络

用神经网络解决一个简单的现实问题

在AI领域,神经网络鼎鼎大名,但对于非AI从业者来说,它就像一个神奇的黑箱子,没人知道里面到底发生了什么。

本来,我们应当闲言少叙,直接尝试用神经网络解决AI写诗的问题。但不得不承认,文本处理对AI来说是一个相当复杂的任务,硬着头皮啃下去容易消化不良。本专栏是写给初学者的,我们有必要用一节内容来聊清楚神经网络到底是怎么回事,再回归主线也不迟。

先来看一个简单但很现实的问题。

读研究生的同学可能有过这种感觉,就是不知道什么时候会得到导师的表扬,也搞不清楚什么情况下会挨骂。小王同学为此吃了不少苦头,他决定找出其中的缘由。但导师的脾气阴晴不定,他发现并没有哪种因素可以决定导师的心情,似乎是各种原因交织在一起产生的结果。他相信导师不会无缘无故批评别人,这里面一定暗藏玄机。

小王向我请教,我告诉他,你老师的心情肯定是一个非线性系统,你可以用神经网络来拟合这个系统。具体做法很简单,先列出你自己认为可能存在的影响因素,然后每天把这些因素记录下来,同时把老师当天的心情也记录下来。连续记录一个月,你就有了30条训练数据。接下来,写程序创建一个神经网络,用这些数据训练这个神经网络。到了第31天,你再用这个神经网络预测一下老师的心情,看跟实际结果能不能对的上。小王觉得这个主意非常科学,屁颠屁颠地开始着手实现。

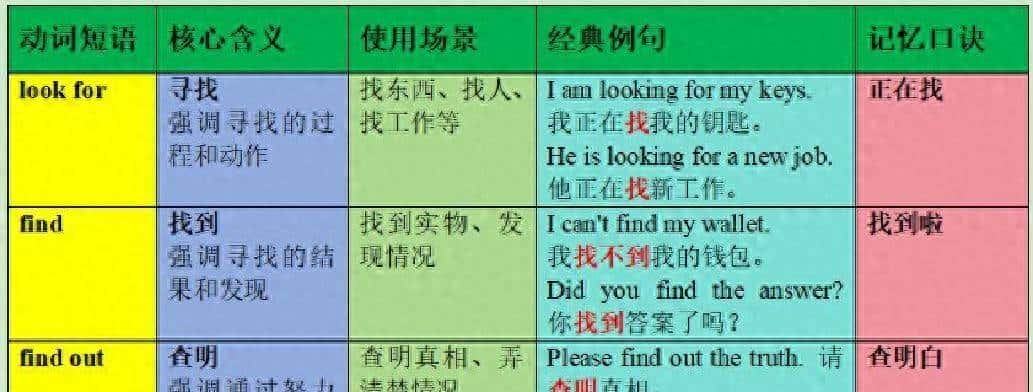

他设计了一个三层神经网络。从第一层输入三个数,代表他认为比较重要的三个影响因素,分别是在办公室的频率、汇报的工作进展以及天气是否晴朗。我们姑且不评价这三个因素选的是否合适,小王既然这样选了自然有他的道理。每个输入都用0~1之间的小数表示:

在办公室的频率为0表示完全不去上班,1表示一天到晚一直在办公室呆着。汇报的工作进展为0表示完全没有进展,1表示远超预期进度,0.5表示符合预期。天气为0表示大雨,1表示万里无云的晴天。

这三个数输入给第二层的四个神经元,计算得到四个结果。这四个结果再输入给第三层的唯一一个神经元,最后的输出用于判断老师的心情是好还是坏。当然,最后的输出也是一个0~1之间的数,0表示小王会被老师大骂一顿,1表示老师对小王和蔼可亲。

图4 小王用来预测老师心情的神经网络模型

图中,每个深蓝色圆圈代表一个输入维度,也就是三个数,每个淡蓝色圆圈和绿色圆圈代表一个神经元。淡蓝色和绿色的区别是,前者位于中间层,后者位于输出层,淡蓝色的输出是绿色的输入。

我们可以看到,每个淡蓝色圆圈都被三个箭头指着,意味着它具有三个输入。淡蓝色圆圈的右侧有一条箭头指向绿色圆圈,这代表它的输出。因此,淡蓝色神经元其实就是一个“三输入一输出”的函数。像图中这样,如果不指明函数的实际形式,我们可以认为,神经网络其实是定义了一个结构框架。在这个框架下,不同的神经元函数可能具有不同的效果,但它们在网络结构的层面上是相同的。对于一个复杂的神经网络来说,结构往往比单个神经元更重要。

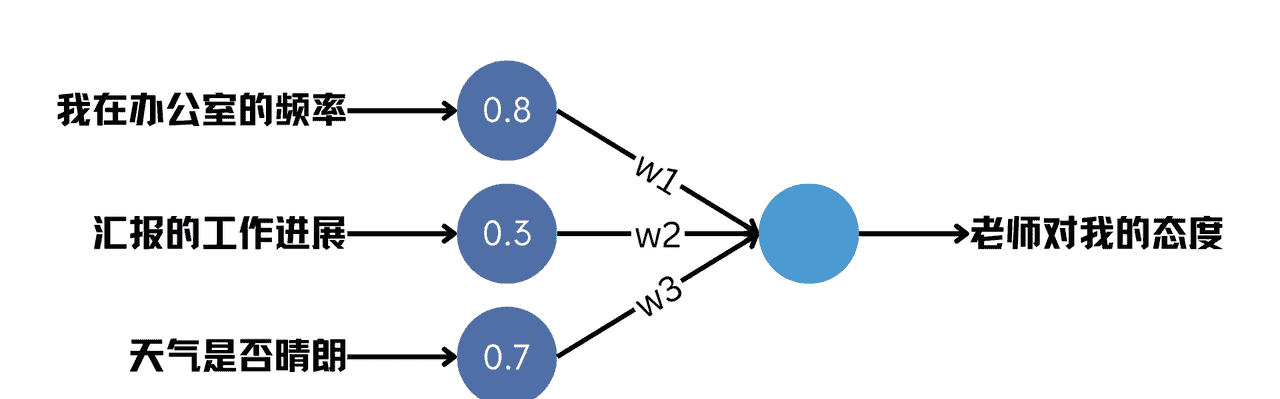

当然,对于小王来说,他肯定要用一个具体的函数。最流行的选择就是对输入加权求和,然后截断负值。虽然我很讨厌公式,但还好这里只用到了初中数学,读者应该能够理解。

x1,x2,x3代表函数的三个输入,它们分别与自己对应的权重w1,w2,w3相乘再求和。如果和大于0,那么输出这个数;如果和小于等于0,则输出0。不过等等,权重是哪来的?

在神经网络中,权重既不是输入,也不是常数,而是依附于神经元的可训练参数。可以说,权重是神经元的记忆。就像人通过学习记住知识一样,神经网络通过“学习”输入数据,将数据中蕴含的知识内化到这些权重中。这个过程就称为训练。

你可能会问,这个函数为什么设计成这样呢?简单来说,科学家们发现,将线性运算(加减乘除)与非线性运算(比如max)的组合作为运算单元,按照神经网络的结构扩展,理论上可以拟合任何复杂的函数。而这里使用的加权求和与max操作是最简单也被证明最有效的一种。可以想象,用计算机编程实现这个函数或许只需要一行代码,且计算量极低。

紧接着的问题是,训练是如何实现的呢?

这是一个大问题,也触及了AI的核心。巧在,2024年诺贝尔物理奖得主Hinton正是训练算法——反向传播——的核心贡献者,这是一种训练神经网络的重要方法。借助小王的例子,我们一起看看如何使用反向传播实现模型的训练。

反向传播训练模型

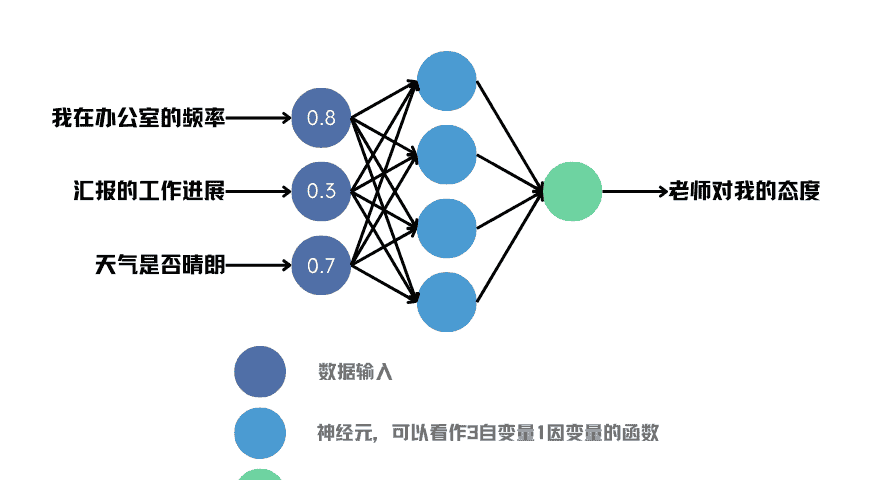

前面的案例提到,我要求小王连续30天收集输入和输出的数据。输入是三个维度的值,输出是老师的态度。所谓的训练,其实就是想办法调整神经网络的所有参数,让输入经过一系列函数处理后恰好得到预期的输出。

为了说明我们的目的,假设小王收集到的一条数据如下

我在办公室的频率: 0.8

汇报的工作进展: 0.3

天气是否晴朗: 0.7

老师对我的态度: 0.6

我们希望在输入前三行的情况下,让神经网络输出第四行。这个过程也称为预测。输出越接近实际值,模型预测的就越准。对于小王来说,他需要的就是一个能精准预测老师态度的模型。

要想揭开训练算法的原理,图中的两层模型还是有点复杂。为了方便理解,我们索性只用一个神经元,如下图所示。这次,神经元的输入箭头上添加了权重参数的标记。

图5 单神经元的神经网络

首先,我们给权重赋予一个初始值,比如让w1=w2=w3=1。注意,这个值是随便取的,并不会影响最终训练的结果。此时,根据前文的公式,我们可以计算神经元的输出。

这个结果显然离期望的0.6差得有点远,但没关系,我们接下来就调整权重,让输出更接近0.6。为了实现这个目标,我们将实际输出与0.6之间的差距记作loss(损失),将其定义为两者差值的平方。

之所以对差值求平方,是为了保证loss是个正数。无论初始状态下实际输出大于0.6还是小于0.6,我们都希望向接近0.6的方向优化。当实际输出等于0.6时,loss达到最小值0。

你可以把优化想象成下山的过程,海拔代表loss。从山上的某一点出发,选择合适的方向前进,最终抵达最低点。而w1,w2,w3就如同山间不同方向的岔路,你需要精心选择在哪条路上前进多远,才能最终抵达山脚。

对人来说,看一眼就知道哪条路下山最快,因为我们很容易判断路的坡度。这个技巧在训练模型时仍然适用,我们可以看看模型在w1,w2,w3这三个方向上的坡度各是多少,然后沿着下行的方向前进即可。对于函数来说,坡度被称作梯度(gradient),更通俗一点说,其实就是导数。令函数分别对w1,w2,w3求导,导数的反方向就是函数值下降的方向。以下是求导的过程,里面用到了复合函数的链式求导法则。如果你搞不太清楚也没有关系,接着往后读便是,不必在意这些细节。

我们直接用原本的w1,w2,w3减去它们的导数值,即往导数相反的方向走一步。新的w1,w2,w3为

其中,α=0.1被称为学习率,是一个控制步长大小的常数。大部分时候,虽然我们找到了下降的方向,但沿着这个方向不宜走得过远。地势时常在变化,现在看起来下山的方向走过了头有可能又变成了上山。所以,我们应该小步走,每走一小步就重新计算一下新的下山方向,这就是优化的原理。

现在,让我们验证一下新的w1,w2,w3是否真的让结果更接近0.6了。

果然,函数值从之前的1.8变成了1.5072,向0.6靠近了一步。如果不断重复这个流程,理论上函数的结果就可以越来越接近0.6。不过我们在这里打住,大家只要体会到优化的过程就行了。

实际上,这里演示的是一个究极简化的版本,只有一个神经元,loss也是简单的欧氏距离。但无论怎样复杂的模型,都是由一层一层神经元组合起来的,本质上是一层又一层嵌套的函数。根据链式法则,只要函数定义清晰,总能求出loss关于每一个参数的导数,那么就可以据此更新每个参数。

在大模型中,参数量以亿计数,但最底层的原理仍然如此。只不过,当模型复杂之后,为了提高计算效率,人们想出了各种奇思妙想来加速优化过程,反向传播就是其中的代表。通俗来说,优化参数往往是从离loss最近的神经元开始,直到输入层,正好与模型实际的计算过程相反,所以把它叫做反向传播。

至于为什么要从离loss最近的神经元开始,原因涉及到链式法则自动求导的过程,我们就不展开讲了。总之,我们只需要知道,根据实际输出和期望输出,运用求导等方法可以找到使loss下降的方向,从而迭代地优化整个模型。

为了讲清楚模型训练的过程,我们稍微偏题了一会儿。现在,还是赶快回来关心一下小王。

按照我的要求,小王每天收集数据,30天过后,开始训练模型。模型训练完毕,第31天,小王终于可以尝试用模型预测老师的态度。后来,我没有再联系他,他也没有再找我。预测的准不准我们无从得知,但我猜是准的,因为据说他们实验室的老师后来性格收敛了许多,这里面大概有小王的功劳。

回归主线任务

小王的例子让我们可以一窥神经网络的内部机制,现在是时候回到我们的主线任务——制作写诗AI了。

不妨借鉴一下小王对神经网络的设计思路,你会发现,他其实针对自己的问题设计了合适的模型结构。比如,如果小王认为有4个因素都很重要,那么输入就要变成4个,输入到中间层神经元的连接就会变得更多,每个中间层神经元需要变成4自变量1因变量的函数。此外,中间层神经元的数量其实是任意的,可以选择3个、4个乃至10个、20个。但不同的选择会导致不同的效果,至于几个更好,在试验之前是很难说的。这也说明了AI是一个实验科学,试过了才知道好不好用。

那么,这种模型结构能不能套用到我们的数据上呢?

让我们对比一下两者的差异。小王的输入只有3个数,非常简单直接,而且每个数都有明确的含义。而我们的输入则比较奇怪和复杂,字数不固定,而且每个字对应的是一个编号,这个编号其实没有明确的含义,你不能把它解释成一个频率或概率,或任何现实世界的概念。如果不管三七二十一,强行把我们的输入替换到小王的输入,下面这两个问题会变得难以解决:

首先,每条数据的输入长短不一,有的字数多有的字数少,这就导致无法设计一个稳定的网络结构来接收任意长度的数据。其次,我们的输入是0~8547之间的整数,但相邻的整数并不意味着相邻的这两个字具有相似性。相比而言,小王的输入在0~1之间的变化具有更连续的含义。

看来,小王的案例虽然有所启发,但并不能直接套用。我们可能需要一些更复杂的解决方案来应对写诗AI的挑战。

相关文章