计算机视觉核心框架深度对比:OpenCV vs TensorFlow vs PyTorch

——从传统算法到深度学习的全栈视角

元数据框架

标题:计算机视觉核心框架深度对比:OpenCV vs TensorFlow vs PyTorch——从传统算法到深度学习的全栈视角

关键词:计算机视觉框架;OpenCV;TensorFlow;PyTorch;传统CV;深度学习;架构设计

摘要:本文从全栈视角对比计算机视觉领域三大核心框架——OpenCV(传统计算机视觉基石)、TensorFlow(深度学习工业级引擎)、PyTorch(动态图研究利器)。通过理论基础、架构设计、实现机制、应用场景四大维度的深度剖析,揭示三者的核心定位与互补性:OpenCV擅长传统图像预处理与经典算法,是计算机视觉的“工具库”;TensorFlow以静态图与分布式能力著称,是企业级深度学习的“生产线”;PyTorch凭借动态图与灵活性,成为研究与原型开发的“实验室”。本文不仅为初学者提供框架选择的清晰路径,也为专家级开发者呈现跨框架集成的实践指南。

1. 概念基础:框架定位与计算机视觉生态

要理解三大框架的差异,需先明确计算机视觉(Computer Vision, CV)的问题边界:将图像/视频数据转换为语义信息(如目标检测、分类、分割)的技术栈。其发展历程可分为两个阶段:

传统CV(2000年前):依赖手工特征工程(如SIFT、HOG)与统计模型(如SVM、Adaboost),核心是“人工设计特征+机器学习”。深度学习CV(2012年后):基于卷积神经网络(CNN)的自动特征学习,核心是“数据驱动+端到端训练”。

三大框架的定位恰好覆盖这两个阶段:

| 框架 | 核心定位 | 适用阶段 | 关键词 |

|---|---|---|---|

| OpenCV | 传统计算机视觉工程库 | 图像预处理、经典算法 | 手工特征、实时处理、多语言 |

| TensorFlow | 深度学习工业级框架 | 大规模训练、部署 | 静态图、分布式、生产级 |

| PyTorch | 动态图深度学习框架 | 研究、原型开发 | 灵活性、调试友好、自定义 |

1.1 历史轨迹:从传统到深度学习的演化

OpenCV(2000年,Intel发起):最初为解决计算机视觉算法的工程化问题,支持C++/Python/Java等多语言,逐渐成为传统CV的事实标准。2017年推出dnn模块,开始整合深度学习能力(支持加载TensorFlow/PyTorch模型)。TensorFlow(2015年,Google开源):源于Google Brain的DistBelief项目,以静态计算图为核心,强调分布式训练与生产部署。2019年推出TensorFlow 2.0,融合Eager Execution(动态图),平衡灵活性与性能。PyTorch(2016年,Facebook开源):基于Torch框架(Lua语言)重构,采用动态计算图,贴合Python编程习惯,快速成为研究界首选。2020年推出TorchScript与ONNX支持,提升部署能力。

1.2 问题空间定义:各自的“擅长领域”

OpenCV:解决低层次视觉任务(图像读取、resize、灰度化、滤波)、经典算法(SIFT特征提取、Haar cascades目标检测、霍夫变换)、实时处理(如摄像头视频流分析)。TensorFlow:解决高层次深度学习任务(图像分类、目标检测、语义分割)、大规模分布式训练(如ResNet-50在ImageNet上的训练)、跨平台部署(移动端TensorFlow Lite、服务器端TensorFlow Serving)。PyTorch:解决研究型任务(自定义模型架构、神经架构搜索、 adversarial training)、快速原型开发(如YOLOv8、U-Net的快速实现)、动态场景处理(如变长序列的视频分析)。

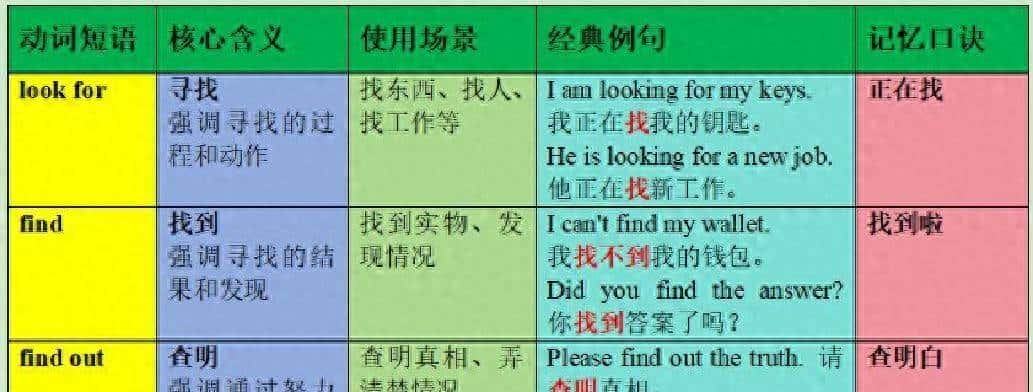

1.3 术语精确性:避免混淆的关键概念

特征工程(Feature Engineering):OpenCV的核心,指人工设计图像特征(如边缘、纹理、形状)的过程,依赖领域知识。自动特征学习(Auto Feature Learning):TensorFlow/PyTorch的核心,指CNN通过数据训练自动提取特征的过程,无需人工干预。计算图(Computation Graph):TensorFlow的核心概念,将模型表示为“节点(操作)+边(张量)”的静态图,便于优化与部署;PyTorch采用动态计算图,每一步操作即时执行,调试更灵活。

2. 理论框架:第一性原理与范式差异

从第一性原理(First Principles)出发,三大框架的核心逻辑源于不同的理论基础:

2.1 OpenCV:传统计算机视觉的工程化实现

OpenCV的理论基础是数字图像处理(Digital Image Processing, DIP)与模式识别(Pattern Recognition),其核心逻辑是:

输入图像 → 预处理(滤波、增强) → 特征提取(手工设计) → 分类/检测(统计模型) → 输出结果

数学形式化:经典算法的数学表达

以2D卷积(图像滤波的核心操作)为例,OpenCV中的卷积公式为:

F

(

i

,

j

)

F(i,j)

F(i,j):输入图像的像素值;

H

(

k

,

l

)

H(k,l)

H(k,l):卷积核(如Sobel算子、高斯核);

G

(

i

,

j

)

G(i,j)

G(i,j):输出图像的像素值。

理论局限性

泛化能力弱:手工特征依赖特定场景(如SIFT在模糊图像中性能下降);无法处理复杂任务:对于目标遮挡、变形等场景,传统算法难以有效应对;工程化成本高:需要手动调整特征与参数(如Haar cascades的级联分类器需要大量调参)。

2.2 TensorFlow:深度学习的静态图引擎

TensorFlow的理论基础是深度学习(Deep Learning)与自动微分(Automatic Differentiation),其核心逻辑是:

定义计算图 → 输入数据 → 前向传播(计算输出) → 反向传播(计算梯度) → 更新参数

数学形式化:计算图与自动微分

TensorFlow将模型表示为有向无环图(DAG),其中节点表示操作(如

conv2d

relu

L

L

L:损失函数;

y

y

y:模型输出;

h

h

h:隐藏层输出;

θ

heta

θ:模型参数。

理论局限性

静态图调试困难:计算图需先定义后执行,无法在运行时修改结构(如条件判断);灵活性不足:对于自定义层或动态场景(如变长序列),静态图的表达能力受限;学习曲线陡峭:需要理解计算图、会话(Session)等概念,入门门槛较高。

2.3 PyTorch:动态图的深度学习框架

PyTorch的理论基础是动态计算图与Python原生特性,其核心逻辑是:

即时执行操作 → 构建动态图 → 前向传播 → 反向传播 → 更新参数

数学形式化:动态图的即时计算

PyTorch的动态图是** imperative 风格**(命令式),每一步操作都即时执行并记录梯度。例如,定义一个简单的线性模型:

import torch

x = torch.tensor([1.0, 2.0], requires_grad=True)

w = torch.tensor([3.0, 4.0], requires_grad=True)

y = torch.dot(x, w) # 即时计算:y = 1*3 + 2*4 = 11

y.backward() # 自动计算梯度:dw/dy = x = [1,2], dx/dy = w = [3,4]

这里的

y.backward()

x → dot → y

理论局限性

部署性能不如静态图:动态图的即时执行会带来额外开销,不如TensorFlow的XLA(Accelerated Linear Algebra)优化后的静态图高效;分布式训练复杂度高:动态图的分布式训练需要手动管理数据并行(如

torch.nn.parallel.DistributedDataParallel

tf.distribute

2.4 竞争范式分析:传统 vs 深度学习,静态 vs 动态

| 维度 | OpenCV(传统) | TensorFlow(静态图) | PyTorch(动态图) |

|---|---|---|---|

| 特征提取 | 手工设计 | 自动学习 | 自动学习 |

| 模型灵活性 | 低(固定算法) | 中(静态图) | 高(动态图) |

| 训练效率 | 低(依赖人工调参) | 高(分布式训练) | 中(研究型训练) |

| 部署性能 | 高(C++实现) | 高(XLA优化) | 中(TorchScript优化) |

3. 架构设计:系统分解与组件交互

架构设计决定了框架的扩展性、灵活性与性能。以下从系统分解、组件交互、可视化三个角度对比三者的架构:

3.1 OpenCV:模块化的传统CV工具库

OpenCV的架构采用分层模块化设计,核心模块包括:

core:核心数据结构(如

Mat

组件交互模型

OpenCV的模块通过函数调用交互,例如:

import cv2

# 读取图像(core模块)

img = cv2.imread('image.jpg')

# 灰度化(imgproc模块)

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 边缘检测(imgproc模块,Canny算法)

edges = cv2.Canny(gray, 100, 200)

# 显示图像(highgui模块)

cv2.imshow('Edges', edges)

这里的

imread

cvtColor

Canny

Mat

可视化:OpenCV架构图(Mermaid)

3.2 TensorFlow:分层的工业级深度学习框架

TensorFlow的架构采用分层设计,分为前端(用户接口)、后端(计算引擎)、工具链(部署与监控)三部分:

前端:Keras(高层API,简化模型定义)、Eager Execution(动态图,调试友好);后端:TensorFlow Core(核心计算引擎,处理张量操作)、XLA(加速线性代数,优化计算图)、Distributed Runtime(分布式运行时,支持多GPU/TPU训练);工具链:TensorFlow Serving(服务器端部署)、TensorFlow Lite(移动端部署)、TensorBoard(可视化监控)。

组件交互模型

TensorFlow的组件通过计算图交互,例如用Keras定义一个CNN模型:

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras import layers

# 定义模型(前端:Keras)

model = tf.keras.Sequential([

layers.Conv2D(32, (3,3), activation='relu', input_shape=(28,28,1)),

layers.MaxPooling2D((2,2)),

layers.Flatten(),

layers.Dense(10, activation='softmax')

])

# 编译模型(前端:Keras)

model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

# 训练模型(后端:TensorFlow Core)

model.fit(x_train, y_train, epochs=5)

这里的

Sequential

可视化:TensorFlow架构图(Mermaid)

graph TD

A[前端:Keras/Eager Execution] --> B[后端:TensorFlow Core]

B --> C[加速层:XLA]

B --> D[分布式层:Distributed Runtime]

B --> E[工具链:TensorBoard]

D --> F[硬件:GPU/TPU/CPU]

C --> F

E --> G[部署:TensorFlow Serving/TensorFlow Lite]

3.3 PyTorch:灵活的动态图框架

PyTorch的架构采用Python原生设计,核心组件包括:

torch:核心张量操作(如

torch.Tensor

torch.nn

组件交互模型

PyTorch的组件通过动态图交互,例如定义一个自定义CNN模型:

import torch

import torch.nn as nn

# 自定义模型(动态图)

class CNN(nn.Module):

def __init__(self):

super(CNN, self).__init__()

self.conv1 = nn.Conv2d(1, 32, 3, 1)

self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)

self.fc1 = nn.Linear(32 * 13 * 13, 10)

def forward(self, x):

x = self.pool(torch.relu(self.conv1(x)))

x = x.view(-1, 32 * 13 * 13) # 动态调整张量形状

x = torch.softmax(self.fc1(x), dim=1)

return x

# 初始化模型与优化器

model = CNN()

optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)

# 训练循环(动态图即时执行)

for epoch in range(5):

for batch in dataloader:

x, y = batch

output = model(x) # 前向传播(动态图构建)

loss = nn.CrossEntropyLoss()(output, y) # 计算损失

optimizer.zero_grad() # 清零梯度

loss.backward() # 反向传播(动态图梯度计算)

optimizer.step() # 更新参数

这里的

forward

x.view

可视化:PyTorch架构图(Mermaid)

graph TD

A[核心:torch.Tensor/torch.nn] --> B[计算机视觉:torchvision]

A --> C[音频处理:torchaudio]

A --> D[动态图:Imperative Execution]

D --> E[部署优化:TorchScript/ONNX]

E --> F[硬件:GPU/CPU]

B --> G[预训练模型:ResNet/YOLO]

G --> F

3.4 设计模式应用

OpenCV:采用工厂模式(Factory Pattern)创建特征检测器(如

cv2.SIFT_create()

cv2.ORB_create()

tf.keras.callbacks.TensorBoard

@torch.jit.script

4. 实现机制:性能与代码质量

实现机制决定了框架的运行效率、代码可读性与可维护性。以下从算法复杂度、优化实现、边缘情况三个角度对比:

4.1 算法复杂度分析

OpenCV:经典算法的复杂度主要取决于特征数量与图像尺寸。例如:

SIFT特征提取:复杂度为

O

(

N

2

)

O(N^2)

O(N2)(

N

N

N为特征点数量),因为需要计算每个特征点的描述子;Haar cascades目标检测:复杂度为

O

(

W

×

H

×

K

)

O(W imes H imes K)

O(W×H×K)(

W

/

H

W/H

W/H为图像宽高,

K

K

K为级联分类器的层数),因为需要遍历图像中的每个窗口。 TensorFlow:深度学习模型的复杂度主要取决于模型参数数量与输入尺寸。例如:

ResNet-50的 forward pass 复杂度:

O

(

25.5

×

1

0

6

×

W

×

H

)

O(25.5 imes 10^6 imes W imes H)

O(25.5×106×W×H)(25.5M参数,

W

/

H

W/H

W/H为输入图像宽高);分布式训练的复杂度:

O

(

M

×

D

)

O(M imes D)

O(M×D)(

M

M

M为节点数量,

D

D

D为数据量),因为需要同步参数。 PyTorch:动态图的复杂度主要取决于操作数量与张量尺寸。例如:

RNN的 forward pass 复杂度:

O

(

T

×

H

2

)

O(T imes H^2)

O(T×H2)(

T

T

T为序列长度,

H

H

H为隐藏层尺寸),因为需要计算每个时间步的隐藏状态;自定义层的复杂度:

O

(

F

×

N

)

O(F imes N)

O(F×N)(

F

F

F为自定义操作数量,

N

N

N为输入数据量),因为动态图需要即时执行每个操作。

4.2 优化代码实现

OpenCV:

用C++实现核心算法,并通过Python绑定(如

cv2

cv::Mat

采用XLA(Accelerated Linear Algebra)优化计算图,将多个操作融合为一个内核(Kernel),减少GPU内存访问开销;支持自动混合精度训练(Automatic Mixed Precision, AMP),用FP16计算加速训练,用FP32保存参数,平衡速度与精度;提供** tf.data API**,优化数据加载 pipeline(如并行读取、预处理),减少训练中的数据瓶颈。 PyTorch:

采用TorchScript将动态图转换为静态图(如

torch.jit.trace

torch.jit.script

torch.utils.cpp_extension

4.3 边缘情况处理

OpenCV:

处理模糊图像:用双边滤波(

cv2.bilateralFilter

cv2.equalizeHist

cv2.createCLAHE

cv2.matchTemplate

处理小批量数据:用批量归一化(

tf.keras.layers.BatchNormalization

momentum

momentum=0.9

class_weight

class_weight={0:1, 1:10}

tf.keras.layers.Dropout

kernel_regularizer=tf.keras.regularizers.l2(0.01)

处理变长序列:用

torch.nn.utils.rnn.PackedSequence

torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=1.0)

torch.distributed.barrier()

4.4 性能考量对比

| 维度 | OpenCV | TensorFlow | PyTorch |

|---|---|---|---|

| CPU性能 | 高(C++实现) | 中(静态图优化) | 中(动态图即时执行) |

| GPU性能 | 低(传统算法少用GPU) | 高(XLA/AMP优化) | 高(CUDA扩展) |

| 分布式训练 | 不支持 | 高(tf.distribute) | 中(DistributedDataParallel) |

| 部署性能 | 高(C++/Python接口) | 高(TensorFlow Lite) | 中(TorchScript/ONNX) |

5. 实际应用:场景适配与集成策略

三大框架的应用场景差异源于其核心定位,以下是具体的实践指南:

5.1 OpenCV:传统CV任务与预处理

典型应用:

图像预处理:摄像头视频流的resize、灰度化、滤波(如直播平台的实时美颜);经典目标检测:人脸检测(Haar cascades)、行人检测(HOG+SVM)(如监控系统的实时报警);图像特征提取:SIFT/ORB特征匹配(如全景图像拼接、物体跟踪)。

实践案例:用OpenCV实现实时人脸识别

import cv2

# 加载Haar cascades人脸检测器

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml')

# 打开摄像头

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

# 读取帧

ret, frame = cap.read()

if not ret:

break

# 灰度化

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 检测人脸

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30,30))

# 绘制 bounding box

for (x, y, w, h) in faces:

cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)

# 显示结果

cv2.imshow('Face Detection', frame)

# 退出条件(按下q键)

if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

break

# 释放资源

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

5.2 TensorFlow:工业级深度学习部署

典型应用:

大规模模型训练:ImageNet图像分类(ResNet-50)、COCO目标检测(Faster R-CNN)(如电商平台的商品识别);移动端部署:手机端的实时物体检测(TensorFlow Lite + YOLOv5)(如外卖平台的餐品识别);服务器端部署:云端的图像分割服务(TensorFlow Serving + U-Net)(如医疗影像的病灶分割)。

实践案例:用TensorFlow Lite部署YOLOv5模型到移动端

训练模型:用YOLOv5训练自定义目标检测模型(如检测猫/狗);转换模型:将PyTorch模型转换为ONNX,再转换为TensorFlow Lite模型:

# 转换为ONNX

python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx

# 转换为TensorFlow Lite

tflite_convert --onnx_model yolov5s.onnx --output_file yolov5s.tflite

移动端推理:用Android的TensorFlow Lite API加载模型并执行推理:

// 加载模型

Interpreter interpreter = new Interpreter(new File("yolov5s.tflite"));

// 输入图像预处理(resize到640x640)

Bitmap input = Bitmap.createScaledBitmap(bitmap, 640, 640, true);

// 转换为张量

float[][][][] inputTensor = new float[1][640][640][3];

for (int i = 0; i < 640; i++) {

for (int j = 0; j < 640; j++) {

int pixel = input.getPixel(i, j);

inputTensor[0][i][j][0] = (Color.red(pixel) - 127.5) / 127.5;

inputTensor[0][i][j][1] = (Color.green(pixel) - 127.5) / 127.5;

inputTensor[0][i][j][2] = (Color.blue(pixel) - 127.5) / 127.5;

}

}

// 执行推理

float[][] output = new float[1][25200 * 85];

interpreter.run(inputTensor, output);

// 解析输出( bounding box、类别、置信度)

5.3 PyTorch:研究与原型开发

典型应用:

自定义模型架构:开发新的目标检测模型(如YOLOv8)、语义分割模型(如Mask R-CNN)(如科研机构的论文实验);神经架构搜索:用AutoML自动设计CNN结构(如Google的NASNet)(如AI公司的模型优化);动态场景处理:视频中的目标跟踪(如SORT算法结合PyTorch的动态图)(如自动驾驶的行人跟踪)。

实践案例:用PyTorch实现YOLOv8目标检测

from ultralytics import YOLO

# 加载预训练模型(YOLOv8s)

model = YOLO('yolov8s.pt')

# 推理图像

results = model('image.jpg')

# 解析结果

for result in results:

boxes = result.boxes # bounding box列表

for box in boxes:

x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0] # 坐标

conf = box.conf[0] # 置信度

cls = box.cls[0] # 类别

print(f'Class: {cls}, Confidence: {conf:.2f}, BBox: ({x1:.2f}, {y1:.2f}, {x2:.2f}, {y2:.2f})')

# 可视化结果

results[0].show()

5.4 集成策略:跨框架协同

在实际项目中,往往需要跨框架协同,例如:

OpenCV + PyTorch:用OpenCV做图像预处理(如resize、灰度化),用PyTorch做深度学习模型训练(如YOLOv8);PyTorch + TensorFlow Lite:用PyTorch训练模型,转换为TensorFlow Lite部署到移动端;OpenCV + TensorFlow:用OpenCV做视频流读取,用TensorFlow做实时目标检测(如Faster R-CNN)。

6. 高级考量:扩展、安全与伦理

6.1 扩展动态:框架的未来方向

OpenCV:继续整合深度学习能力(如dnn模块支持更多模型格式),并优化传统算法的性能(如用GPU加速SIFT特征提取);TensorFlow:强化动态图支持(如Eager Execution的性能优化),并扩展联邦学习(Federated Learning)能力(如

tf.flower

torchvision

torchaudio

6.2 安全影响:风险与防范

OpenCV:处理用户上传的图像时,需防止恶意图像攻击(如包含恶意代码的PNG文件),可通过图像格式验证(如检查文件头)与 sandbox 环境(如Docker)防范;TensorFlow/PyTorch:训练模型时,需防止数据污染攻击(如poisoned data),可通过数据清洗(如去除异常样本)与模型鲁棒性训练(如adversarial training)防范;部署阶段:需防止模型窃取攻击(如通过API调用反推模型结构),可通过模型加密(如TensorFlow Lite的模型加密)与访问控制(如API密钥)防范。

6.3 伦理维度:责任与规范

隐私问题:用面部识别模型时,需遵守GDPR等法规,获取用户明确 consent,并匿名化处理数据;公平性问题:用图像分类模型时,需避免偏见(如性别、种族偏见),可通过平衡数据集(如增加少数群体样本)与公平性算法(如公平性约束的损失函数)优化;安全性问题:用自动驾驶的目标检测模型时,需确保鲁棒性(如对抗样本的防御),可通过测试用例覆盖(如各种天气、光照条件)与模型验证(如形式化验证)保证。

7. 综合与拓展:选择指南与未来展望

7.1 框架选择指南

| 用户类型 | 核心需求 | 推荐框架 |

|---|---|---|

| 初学者 | 学习传统CV基础 | OpenCV |

| 研究者 | 快速原型开发、自定义模型 | PyTorch |

| 企业开发者 | 大规模部署、分布式训练 | TensorFlow |

| 全栈开发者 | 跨框架协同 | OpenCV + PyTorch + TensorFlow |

7.2 研究前沿:未解决的问题

传统与深度学习的融合:如何用深度学习优化传统算法(如用CNN改进SIFT特征的泛化能力);模型可解释性:如何让深度学习模型的决策过程更透明(如Grad-CAM、LIME等方法的进一步优化);跨框架兼容性:如何实现模型在OpenCV、TensorFlow、PyTorch之间的无缝转换(如ONNX的进一步完善)。

7.3 战略建议

企业:根据应用场景选择框架,例如:

实时处理(如监控系统):选OpenCV;大规模训练(如电商商品识别):选TensorFlow;研究与原型(如新型目标检测模型):选PyTorch。 开发者:掌握三大框架的核心能力,例如:

OpenCV:熟悉传统算法与预处理;TensorFlow:熟悉分布式训练与部署;PyTorch:熟悉动态图与自定义模型。

教学元素:从抽象到具体的认知支架

7.1 概念桥接:类比与隐喻

传统CV vs 深度学习CV:传统CV像“手工制作工具”(需要人工设计特征),深度学习CV像“机器自动制作工具”(通过数据学习特征);静态图 vs 动态图:静态图像“先画好流程图再执行”(适合大规模生产),动态图像“边画流程图边执行”(适合研究与调试)。

7.2 思维模型:工具链模型

将三大框架视为计算机视觉工具链的不同环节:

OpenCV:工具链的“输入端”(处理原始图像);PyTorch:工具链的“中间端”(训练模型);TensorFlow:工具链的“输出端”(部署模型)。

7.3 可视化:应用流程示意图(Mermaid)

graph TD

A[原始图像] --> B[OpenCV预处理(resize、灰度化)]

B --> C[PyTorch训练模型(YOLOv8)]

C --> D[TensorFlow Lite部署(移动端)]

D --> E[输出结果(目标检测)]

7.4 思想实验:极端场景测试

实验1:如果没有深度学习,OpenCV能处理复杂的目标检测任务吗?(答案:能,但需要大量手工调参,泛化能力弱);实验2:如果没有静态图,TensorFlow能支持大规模分布式训练吗?(答案:能,但性能会下降,因为动态图的即时执行会增加开销);实验3:如果没有动态图,PyTorch能成为研究界的首选吗?(答案:不能,因为研究需要灵活调整模型结构,静态图无法满足)。

7.5 案例研究:真实世界应用

OpenCV:用于OpenCV.js(浏览器端的计算机视觉库),支持实时图像处理(如网页端的人脸检测);TensorFlow:用于Google Photos(谷歌照片),支持自动分类与搜索(如“猫”“狗”“风景”);PyTorch:用于Facebook AI Research(脸书AI研究),开发了YOLOv8、Mask R-CNN等经典模型。

结语

OpenCV、TensorFlow、PyTorch是计算机视觉领域的三大核心框架,分别覆盖了传统CV、工业级深度学习、研究型深度学习的需求。选择框架的关键是匹配应用场景:

若需处理传统CV任务或预处理,选OpenCV;若需大规模训练或部署,选TensorFlow;若需研究或原型开发,选PyTorch。

未来,三大框架的融合将成为趋势(如OpenCV整合深度学习、TensorFlow强化动态图、PyTorch优化部署),开发者需掌握跨框架的能力,才能应对复杂的计算机视觉任务。

参考资料:

OpenCV官方文档:https://docs.opencv.org/TensorFlow官方文档:https://www.tensorflow.org/PyTorch官方文档:https://pytorch.org/《计算机视觉:算法与应用》(Richard Szeliski)《深度学习》(Ian Goodfellow)

相关文章