目录

第一部分:范式转移与理论基石

第一章:绪论——地图制图的“艺术”困境与“智能”曙光

1.1 “艺术表达”的局限:主观性、高门槛与静态视角

1.2 “智能叙事”的内涵:从“画什么”到“讲什么”

1.3 项目主线:以“‘地球脉搏’智能叙事平台”为例

第二章:核心技术解密——驱动“智能叙事”的三大引擎

2.1 引擎一:生成式地图设计模型——AI的“美学之眼”

2.2 引擎二:地理空间大语言模型——AI的“叙事之脑”

2.3 引擎三:用户画像与推荐系统——AI的“共情之心”

2.4 技术融合:从三大引擎到一体化“智能叙事家”

第三章:阶段一:智能地图设计——从“手动调参”到“AI生成”

3.1 地图设计要素的数字化解构

3.2 基于扩散模型的配色与符号化生成

3.3 基于强化学习的智能布局优化

3.4 设计风格迁移与一致性保障

第四章:阶段二:地图叙事构建——从“数据堆砌”到“故事驱动”

4.1 叙事结构学:经典的“英雄之旅”与数据故事

4.2 知识图谱构建:为数据建立“逻辑链”

4.3 LLM驱动的脚本生成与可视化编排

4.4 交互式叙事:让用户成为故事的“主角”

第五章:阶段三:个性化地图生成——从“千人一面”到“千人千面”

5.1 用户画像建模:定义你的“地图读者”

5.2 内容与风格的个性化推荐

5.3 实时交互与地图的“动态重塑”

5.4 伦理边界:个性化与信息茧房的平衡

第六章:平台化架构——打造人人可用的“地图故事工坊”

6.1 微服务与API-First设计

6.2 核心功能模块:设计、叙事、生成与交互

6.3 前端交互:从“看图”到“玩图”

6.4 系统评估与用户反馈闭环

第七章:未来展望与挑战

7.1 技术挑战:空间推理、可解释性与多模态融合

7.2 伦理挑战:地图的“偏见”与叙事的“责任”

7.3 终极形态:从“叙事”到“对话”的主动式GIS

结论

第一部分:范式转移与理论基石

第一章:绪论——地图制图的“艺术”困境与“智能”曙光

地图,是人类文明的伟大发明。它不仅是导航的工具,更是权力、知识和想象的载体。从托勒密的《地理学指南》到墨卡托的航海图,再到现代GIS中的各种专题地图,地图的制作与表达,在本质上一直是一门“艺术”。制图师们如同画家,在有限的画布上,运用符号、色彩、字体、布局等视觉元素,将纷繁复杂的地理信息,精心编排成一幅既科学准确又具有美感的静态画卷。我们称之为地图的“艺术表达”时代。然而,这门古老的艺术,在数据爆炸和需求多元化的今天,正面临着前所未有的困境。

1.1 “艺术表达”的局限:主观性、高门槛与静态视角

“艺术表达”的核心是“人”。是制图师的专业知识、审美偏好和主观判断,决定了一幅地图最终的样子。这带来了几个难以逾越的局限。

局限一:主观性与不一致性

两位同样优秀的制图师,面对同一份数据(如某市的人口密度分布),可能会制作出两幅截然不同的地图。一位可能选择红-黄色系来突出高密度区,另一位可能选择蓝-绿色系来营造冷静的观感。一位可能采用等值区域法,另一位可能可能采用分级统计图。这种主观性导致地图的“信噪比”不稳定,难以进行标准化的批量生产,更无法保证风格的一致性。局限二:极高的技能门槛

要成为一名合格的制图师,需要长年累月的学习和实践,不仅要掌握GIS软件的操作,更要精通色彩理论、视觉心理学、版式设计等跨学科知识。这个高门槛,使得地图制作成为少数“专家”的专利,极大地限制了地图的普及和应用。广大的科研人员、记者、教师等潜在用户,虽有数据,却难以将其有效地转化为专业的地图。局限三:静态视角与单向传播

传统的地图是一个静态的、完成品。它在一个时间点,从一个固定的视角,向所有读者传递同样的信息。读者只能被动地“看”,无法根据自己的兴趣和知识背景进行深入的探索。这种“一对多”的单向传播模式,无法满足现代用户对个性化、交互式信息获取的需求。

1.2 “智能叙事”的内涵:从“画什么”到“讲什么”

“智能叙事”的范式,旨在彻底颠覆上述局限。它追求的不再是制作一幅精美的“静态画卷”,而是构建一个能够根据数据、用户和场景,自动生成并讲述一个引人入胜的“动态故事”的智能系统。其核心内涵体现在以下三个层面:

设计层面:从“手动调参”到“AI生成”

“智能叙事”的基础,是地图设计过程的自动化和智能化。AI模型,特别是生成式模型,将学习数百万幅优秀地图的设计范式,掌握色彩搭配、符号选择、布局平衡的“美学法则”。当用户提供数据和主题时,AI不再是提供工具,而是直接“画”出地图。它甚至可以根据用户的文本指令(如“生成一幅赛博朋克风格的夜间灯光地图”),创造出全新的、符合特定美学风格的设计。内容层面:从“数据堆砌”到“故事驱动”

“智能叙事”的核心,是内容组织的逻辑化。它不再是简单地将所有数据图层叠加在一起,而是像一个优秀的记者或导演,从海量数据中挖掘出核心的“故事线”。它会自动构建数据之间的因果、时序、关联关系,形成一个有开头、发展、高潮和结尾的叙事结构。地图,不再是信息的终点,而是故事的“场景”和“道具”。交互层面:从“千人一面”到“千人千面”

“智能叙事”的终极价值,在于实现真正的个性化。系统能够识别用户的身份(如科学家、学生、记者)、知识背景和兴趣偏好,并实时调整地图的叙事方式、视觉风格和信息深度。一位科学家看到的是带有不确定性区间的原始数据图,一位学生看到的是一个带有互动问答的简化科普故事,而一位记者得到的则是一个可以直接嵌入文章的、富有视觉冲击力的动态图表。

“智能叙事”的本质,是将地图制作的起点,从制图师的“画笔”,转移到了用户的“需求”和数据的“内在逻辑”上。它让GIS从一个被动的“可视化工具”,进化为一个主动的“沟通伙伴”。

1.3 项目主线:以“‘地球脉搏’智能叙事平台”为例

为了将“智能叙事”这一抽象概念具象化、可操作化,本文选择“‘地球脉搏’智能叙事平台”项目作为贯穿全文的主线案例。这个项目是展示“智能叙事”价值的绝佳舞台,因为它处理的数据(全球环境变化)本身就充满了故事性,且其受众极其多元。

项目背景与目标

全球正面临着气候变化、生物多样性丧失、环境污染等严峻挑战。海量的遥感数据记录了地球的“呼吸”与“脉搏”,但这些数据大多散落在各个科研机构的服务器中,以枯燥的数值和影像形式存在,难以被公众和决策者理解。项目的目标是,构建一个面向公众的、智能化的平台,能够将复杂的全球环境变化数据,自动转化为引人入胜、易于理解的、个性化的“地球故事”。平台的三大核心功能

智能地图设计:

输入:用户上传地理空间数据(如森林砍伐矢量、海平面上升栅格),或选择平台内置的数据集,并输入一个简单的文本描述(如“制作一幅关于亚马逊雨林砍伐的、具有警示意味的地图”)。输出:AI自动生成一幅或多幅具有专业设计感的地图,包括配色方案、符号样式、图例、标题等一应俱全。 自动化地图叙事:

输入:用户选择一个主题(如“过去30年全球冰川融化”),并设定一个叙事目标(如“向公众展示其严重性”)。输出:平台自动生成一个多页面的、可交互的“数据故事”。故事中包含动态地图、数据图表、关键事实和由AI生成的解说文本,构成一个完整的叙事流。 个性化地图生成与分发:

输入:用户注册并选择自己的身份(如“中学生”、“环境记者”、“政策分析师”)。输出:平台根据用户画像,推送定制化的内容。例如,为中学生生成一个带有互动小测验的简化版故事;为记者生成一个可以下载高清图片和引用数据源的媒体包;为政策分析师生成一份包含深度数据挖掘和不确定性分析的专业报告。

通过这个项目,我们将完整地展示,如何利用AI,将地图从一个静态的“艺术品”,升级为一个动态的、智能的、千人千面的“故事讲述者”。

第二章:核心技术解密——驱动“智能叙事”的三大引擎

如果说“智能叙事”是我们为地图制图设定的宏伟目标,那么要实现这一目标,就必须为其构建一个全新的技术内核。这个内核不再是传统GIS中孤立的工具集合,而是一个由三大核心技术引擎紧密耦合而成的有机整体。它们分别是:负责“画”的生成式地图设计模型、负责“讲”的地理空间大语言模型,以及负责“懂你”的用户画像与推荐系统。这三大引擎共同构成了GIS“智能叙事家”的美学、逻辑与共情能力。

2.1 引擎一:生成式地图设计模型——AI的“美学之眼”

“智能叙事”的第一步,是让AI具备自主创造“美”的能力。传统地图设计依赖于制图师的美学素养,这是一个难以量化和复制的技能。生成式AI,特别是扩散模型的出现,为我们打开了一扇大门,让机器也能拥有自己的“美学之眼”。

核心思想:将地图设计视为“图像生成”任务

我们可以将一幅精心设计的专题地图,看作是一幅“数据驱动的艺术作品”。生成式地图设计模型的核心思想,就是利用在图像生成领域取得巨大成功的扩散模型,学习从原始地理数据到最终地图图像的映射关系。它学习的不仅是数据的可视化,更是背后蕴含的色彩学、符号学和版式设计原理。技术选型:条件扩散模型

朴素的扩散模型只能从随机噪声生成图像,无法控制内容。我们需要的是条件扩散模型,它可以根据我们给定的“条件”,来生成特定的图像。在地图设计中,这些“条件”就是:

地理数据:如GeoJSON矢量文件、GeoTIFF栅格文件。设计指令:如文本描述(“制作一幅复古风格、色彩柔和的地图”)、风格参考图、特定的配色方案等。 可操作的模型构建与训练流程

数据集构建:最关键的一步

数据来源:这是最大的挑战。我们需要构建一个大规模、高质量的“(数据,地图)”配对数据集。可操作策略:

a. 公开数据抓取:编写爬虫,从各国政府、统计局、科研机构的网站,抓取成千上万的公开数据集(如人口普查、土地利用、气象数据)。

b. 专业地图收集:从《国家地理》、Esri的地图集、制图学竞赛获奖作品等渠道,收集大量设计精良的专业地图。

c. 数据配对与清洗:这是最耗时的工作。需要通过半自动的方式,为每一张地图找到其最原始的数据源,或者通过人工,将地图上的信息逆向数字化为结构化的地理数据。最终形成一个包含数百万个(数据,地图)对的训练集。 模型训练

输入:模型接收两个输入:一个是经过预处理的地理数据(如将矢量栅格化为多通道图像),另一个是设计指令的文本嵌入(由CLIP等模型编码)。训练过程:训练过程与标准的扩散模型类似。模型学习如何将一张清晰的地图图像,逐步加噪变成纯噪声。然后,再学习如何根据输入的地理数据和设计指令,从纯噪声中一步步地“去噪”,最终“恢复”出一张清晰、美观且与数据完全对应的地图。计算资源:训练这样一个高分辨率的生成模型,需要数百个GPU/TPU核心和数周的时间,成本高昂。 推理与生成

用户交互:用户上传自己的GeoJSON文件,并在文本框中输入:“生成一幅关于纽约市种族分布的、风格类似Esri的‘Dark Gray Canvas’的地图”。模型执行:模型将用户的地理数据和文本指令作为条件,从一个随机噪声张量开始,迭代地执行去噪过程。大约1000步后,一幅完全符合要求的、专业级的地图就生成了。 能力跃迁:从“工具”到“设计师”

这个引擎,让GIS软件的角色发生了根本性转变。它不再是一个提供调色板、符号库的“工具箱”,而是一个能理解用户意图、并直接产出设计方案的“虚拟设计师”。它将地图设计的门槛,从“需要数年专业训练”降低到了“会自然语言描述”。

2.2 引擎二:地理空间大语言模型——AI的“叙事之脑”

一幅精美的地图只是“道具”,一个动人的故事还需要“剧本”和“导演”。地理空间大语言模型,就是我们智能叙事系统的“编剧”和“导演”,它负责从数据中挖掘逻辑,构建故事线,并编排可视化序列。

核心思想:让LLM“读懂”地理

通用的大语言模型(如GPT-4)虽然知识渊博,但它们对地理空间关系的理解是模糊的、非结构化的。它知道“北京在上海的北边”,但无法理解一个GeoJSON文件中的空间拓扑关系。我们的目标是构建一个地理空间大语言模型,它不仅能理解自然语言,还能“读懂”地理数据。技术选型:LLM + 结构化数据注入 + 工具调用

我们采用一个三管齐下的策略来“武装”一个通用的LLM。

领域知识微调:

数据:收集海量的地理学教科书、科研论文、地理百科、新闻报道、政策文件等文本语料。微调:在这个语料库上对基础LLM进行微调,让它掌握丰富的地理学概念、术语和知识。 结构化数据注入:

挑战:如何让LLM理解非文本的地理数据?解决方案:我们将地理数据(如一个区域的GDP、人口、面积)序列化成一种特殊的、LLM能理解的格式。例如,一个GeoJSON文件可以被转换成一个描述性的文本字符串:“

这是一个包含10个多边形的要素集合。第一个多边形的坐标是...,其属性中,name为‘朝阳区’,population为345万,gdp为8000亿元...

这是最关键的一步。我们训练LLM学会“调用工具”。当LLM需要它无法直接从文本中获取的信息时,它会生成一个特殊的函数调用指令,而不是直接回答。可操作的工具定义:

a.

get_spatial_statistics(geometry, attribute)

b.

find_top_n(data, attribute, n)

c.

perform_spatial_join(layer_a, layer_b)

d.

generate_map(data, style_prompt)

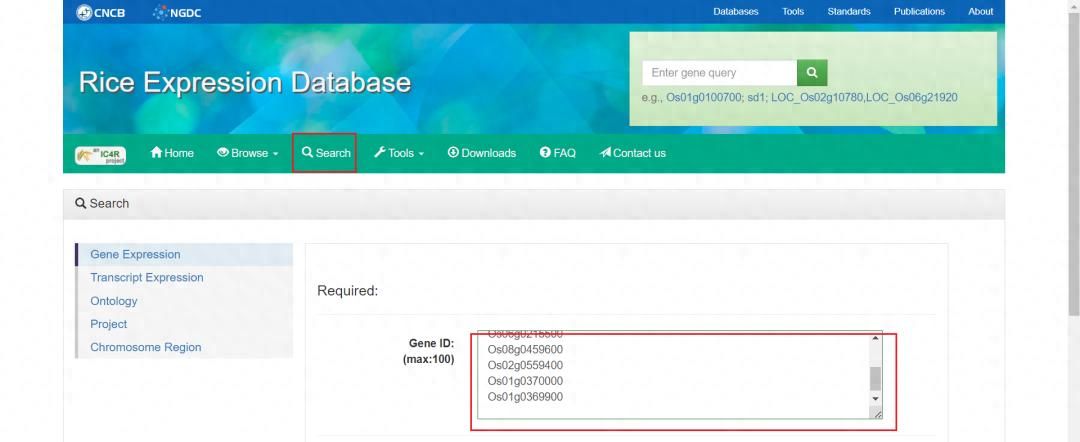

接收任务:用户输入:“帮我讲一个关于中国近十年经济发展不平衡的故事。”数据检索与理解:LLM首先调用工具,获取中国各省份近十年的GDP数据。然后,它将这些数据序列化,并进行“阅读”。故事线构建:LLM分析数据,发现“东部沿海省份GDP总量高,但中西部省份增长更快”这一核心矛盾点。它采用“总-分-总”的叙事结构,构建故事大纲:

开头:展示中国GDP总量飞速增长的宏大背景。发展:对比东西部省份的GDP差异,并聚焦于几个增长最快和最慢的省份。高潮:分析这种不平衡背后的原因(如政策、地理区位)。结尾:提出对未来的展望或政策建议。 可视化编排:基于故事大纲,LLM生成一个包含工具调用的“脚本”:

1. [TEXT] "过去十年,中国的经济奇迹举世瞩目..."

2. [MAP] generate_map(data=china_gdp_2013_2023, style_prompt="中国地图,用分级色彩展示2023年各省份GDP总量,使用蓝色系")

3. [TEXT] "然而,在这幅繁荣的图景背后,区域发展的不平衡问题依然突出..."

4. [CHART] create_bar_chart(data=top_5_fastest_provinces, title="增长最快的五个省份")

5. [MAP] generate_map(data=gdp_growth_rate, style_prompt="中国地图,用暖色系展示GDP增长率")

... (后续脚本) 执行与渲染:系统按顺序执行这个脚本,调用相应的工具生成地图和图表,最终渲染成一个完整的、可交互的“数据故事”页面。

这个引擎,让GIS从一个“数据展示器”,质变为一个能够洞察数据背后逻辑、并自动构建叙事流的“故事讲述者”。

2.3 引擎三:用户画像与推荐系统——AI的“共情之心”

一个好的故事讲述者,必须懂得察言观色,根据听众的不同调整自己的讲述方式。用户画像与推荐系统,就是我们智能叙事平台的“共情之心”,它让系统能够理解用户,并实现真正的个性化。

核心思想:从“人找地图”到“地图找人”

传统模式是用户带着明确的目标去搜索和制作地图。而“智能叙事”的高级形态,是系统能够主动地、为用户推送他们可能感兴趣、且能看懂的地图故事。技术选型:协同过滤 + 内容过滤 + 知识图谱

用户画像建模:

显式数据:用户注册时填写的身份(学生、研究员、记者)、兴趣领域(气候变化、城市规划)等。隐式数据:用户的行为数据,如浏览了哪些故事、在地图上停留了多长时间、放大了哪些区域、搜索了哪些关键词等。画像向量:我们将这些信息融合,构建一个高维的用户画像向量,每个维度代表用户的某个特征或偏好。 内容画像建模:

与用户画像类似,我们为平台上的每一个地图故事、每一个数据集也构建一个内容画像向量。这个向量包含了故事的主题、风格、复杂度、涉及的地理区域等信息。 推荐算法:

协同过滤:“喜欢这个故事A的用户,也喜欢故事B。” 基于用户-物品交互矩阵,找到相似的用户或相似的故事进行推荐。内容过滤:“你之前对‘气候变化’主题的故事感兴趣,这个新的‘海平面上升’故事你可能也会喜欢。” 基于用户画像向量和内容画像向量的相似度进行推荐。知识图谱:构建一个“用户-兴趣-故事-数据”的知识图谱,可以进行更复杂的推理。例如,系统可以推理出:“一个对‘城市规划’感兴趣、且身份是‘学生’的用户,可能会喜欢一个关于‘新加坡智慧城市’的、风格‘简洁明了’的故事。” 可操作的个性化流程

首页个性化:用户登录后,看到的不再是千篇一律的首页,而是根据其画像,由推荐算法生成的个性化信息流。故事内个性化:在阅读一个故事时,系统也会根据用户的画像,动态调整内容的呈现方式。

对专家:在地图旁显示数据来源、不确定性分析、原始数据下载链接。对新手:在地图旁显示关键术语的解释、互动式的“小测验”。对记者:提供一个“媒体包”按钮,一键下载高清图片、可引用的数据图表和核心事实摘要。 交互式个性化:当用户在地图上点击某个区域时,系统会根据用户的画像,推荐相关的“侧边故事”。一个学生点击亚马逊雨林,可能会弹出“雨林里的奇特动物”的故事;一个政策分析师点击,则可能弹出“该地区的最新环保政策评估”报告。

这个引擎,让我们的平台从一个冷冰冰的信息发布系统,变成了一个有“温度”、懂用户的“智能伙伴”。

2.4 技术融合:从三大引擎到一体化“智能叙事家”

这三大引擎并非孤立工作,而是构成了一个紧密耦合的闭环反馈系统,共同形成一个完整的智能叙事家。

端到端工作流示例

让我们回到“‘地球脉搏’平台”中的一个场景:一位对气候变化感兴趣的中学生,登录了平台。

引擎三(共情):系统识别用户画像为“中学生,兴趣:气候变化”。推荐算法向其推送了一个名为“北极的哭泣”的故事。引擎二(叙事):用户点击故事。地理空间LLM接收到指令,开始构建一个适合中学生理解的、以“北极熊的困境”为主线的叙事脚本。脚本中包含工具调用指令,要求生成一张“海冰覆盖范围变化”的地图。引擎一(美学):LLM在脚本中调用

generate_map

通过这种融合,GIS不再是一个需要人类去操作的软件,而成为一个能够理解用户、洞察数据、自主设计、并生动讲述的、一体化的智能叙事伙伴。它完成了从“艺术表达”到“智能叙事”的终极进化。

第三章:阶段一:智能地图设计——从“手动调参”到“AI生成”

在“‘地球脉搏’智能叙事平台”项目中,我们的第一个目标是构建一个能够自主、高效、高质量地完成地图设计任务的“虚拟设计师”。这个设计师必须摆脱传统GIS软件中繁琐的“手动调参”模式,实现从数据和意图到专业地图的端到端“AI生成”。本章将详细阐述如何利用生成式AI,将地图设计的核心环节——配色、符号化和布局——全面智能化。

3.1 地图设计要素的数字化解构

要让AI学会设计,首先必须让它“理解”什么是地图设计。我们不能直接把一幅PNG图片扔给模型,说“去学吧”。我们必须将一幅复杂的地图,解构成一系列结构化的、机器可读的“设计要素”。这是构建智能设计模型的基础。

核心思想:创建一种“地图设计模式语言”

我们借鉴建筑学中的“模式语言”概念,为地图设计创建一套形式化的描述体系。任何一幅地图,都可以被这套语言精确地描述出来。可操作的解构与编码方案

数据层:

描述:地图所要表达的地理数据本身。编码:对于矢量数据,我们使用标准的GeoJSON格式。对于栅格数据,我们使用GeoTIFF。在输入模型前,这些数据会被统一栅格化为多通道的张量。例如,一个表示人口密度的面状图层,可以被栅格化为一个单通道的“人口密度热力图”。 视觉变量:

描述:这是地图设计的核心,由法国地图学家雅克·贝尔坦提出,包括位置、尺寸、形状、颜色(色相、饱和度、亮度)、纹理、方向等。编码:

颜色:我们将配色方案编码为一个向量。例如,一个从浅蓝到深蓝的5级渐变色,可以被编码为

[(R1,G1,B1), (R2,G2,B2), ..., (R5,G5,B5)]

描述:地图上的所有文字,包括标题、图例、比例尺、数据来源、注释等。编码:每个文本元素被编码为一个对象,包含:

{content: "地图标题", font: "Arial", size: 24, color: "#000000", position: (x, y)}

描述:所有元素在画布上的空间排布。编码:我们采用边界框来表示每个元素(包括地图主体、图例、标题等)的位置和大小。整个画布的布局,可以被描述为一个边界框的列表。此外,我们还可以编码对齐、间距、留白等布局规则。 构建“地图设计模式库”

基于上述解构方案,我们创建一个庞大的、结构化的“地图设计模式库”。这个库中存储了数百万个优秀地图设计案例的“数字化蓝图”。

数据结构示例:

{

"map_id": "natgeo_001",

"style_description": "National Geographic classic style, muted earth tones, elegant serif fonts.",

"data_input": "path/to/geodata.geojson",

"visual_variables": {

"color_scheme": [{"hex": "#F2E8CF"}, {"hex": "#C7B299"}, ...],

"point_symbol": "svg_path_45",

"line_style": {"width": 1.5, "dasharray": "none"}

},

"layout": {

"map_bbox": {"x": 50, "y": 100, "w": 800, "h": 600},

"title_bbox": {"x": 50, "y": 20, "w": 800, "h": 60},

"legend_bbox": {"x": 870, "y": 200, "w": 120, "h": 300}

},

"text_elements": [...]

}这个模式库,就是我们训练AI模型的“教科书”。

3.2 基于扩散模型的配色与符号化生成

在解构了地图之后,我们就可以开始训练AI模型,让它学会最核心的视觉创作任务:配色与符号化。这是将枯燥的数据转化为视觉上引人入胜的图像的关键一步。

核心思想:将“数据+设计指令”作为条件,生成“地图视觉层”

我们的目标是训练一个条件扩散模型,它能够接收栅格化的地理数据和一个文本风格指令,然后直接生成一幅高质量的、带有配色和符号的地图视觉层(不含文字和布局)。可操作的模型训练与生成流程

训练数据准备:

从3.1节构建的“地图设计模式库”中,提取数百万个样本。输入:每个样本的输入是两部分:

a. 地理数据张量:将原始GeoJSON栅格化后的多通道张量。

b. 风格指令文本:可以是人工编写的描述(如“一幅关于森林覆盖率的、色彩鲜艳、风格现代的地图”),也可以直接使用模式库中的

style_description

基础模型:我们选择一个在图像生成领域表现优异的预训练扩散模型,如Stable Diffusion,作为我们的基础。条件注入:Stable Diffusion的强大之处在于其交叉注意力机制。我们将地理数据张量通过一个卷积神经网络编码成一个特征向量,将风格指令文本通过CLIP文本编码器编码成另一个特征向量。然后,将这两个特征向量一起注入到U-Net的每一个注意力层中。训练过程:模型学习如何从一个纯噪声图像开始,在地理数据和风格指令的引导下,逐步去噪,最终恢复出清晰的地图视觉层。损失函数仍然是预测噪声与真实噪声之间的均方误差(MSE)。 推理与生成:

用户交互:在“地球脉搏”平台的前端,用户上传一个关于“全球珊瑚礁白化”的GeoJSON文件,并在文本框中输入:“生成一幅警示性的、色彩对比强烈的地图”。后端处理:

a. 系统将GeoJSON文件栅格化为一个多通道张量。

b. 将用户的文本指令通过CLIP编码器编码。

c. 将这两个条件输入到训练好的扩散模型中。

d. 模型执行约1000步的去噪迭代,最终生成一幅精美的地图视觉层。健康的珊瑚礁可能是鲜艳的绿色,白化的区域则是刺眼的白色,背景的深蓝色海洋与之形成强烈对比,视觉冲击力十足。 能力跃迁:从“配色板”到“艺术总监”

这个引擎,彻底解放了用户在色彩和符号选择上的创造力枷锁。用户不再需要从几十个预设的配色方案中苦苦挑选,也无需了解各种符号的适用场景。他们只需要用自然语言描述自己想要的“感觉”,AI就能像一位经验丰富的艺术总监一样,将这种感觉精准地“画”出来。

3.3 基于强化学习的智能布局优化

生成了地图视觉层之后,下一步就是将标题、图例、比例尺等元素合理地放置在画布上。布局是一门关于平衡、对齐和层次的艺术,它极大地影响着地图的可读性和专业性。我们将这个任务建模为一个优化问题,并用强化学习来解决。

核心思想:将布局过程视为一个智能体在画布上“摆放元素”以获得最大“美学奖励”的过程可操作的强化学习环境构建

定义环境:

状态:当前画布上已放置的所有元素的边界框列表。动作:智能体可以执行一系列动作,如:

place_element(element_type, bbox)

move_element(element_id, new_bbox)

resize_element(element_id, new_bbox)

这是整个系统的灵魂,它量化了“好的布局”。奖励函数由多个子项组成:

负奖励(惩罚):

Overlap_Penalty

Out_of_Bounds_Penalty

Proximity_Penalty

Alignment_Reward

Balance_Reward

Hierarchy_Reward

算法选择:我们可以使用**PPO (Proximal Policy Optimization)或A3C (Asynchronous Advantage Actor-Critic)**等主流的强化学习算法。训练过程:智能体从空白画布开始,随机地尝试放置各种元素。每一步,它都会根据奖励函数得到一个反馈。经过数百万次的尝试,智能体会逐渐学会哪些布局能获得高奖励,从而掌握地图布局的“美学法则”。 可操作的布局生成流程

当地图视觉层和所有文本元素都准备好后,布局智能体被激活。

智能体接收地图视觉层的尺寸、所有待放置文本元素的内容和大致尺寸作为输入。它开始执行动作,首先放置最重要的标题,然后是地图主体,接着是图例、比例尺等。每放置一个元素,环境都会计算一个奖励。智能体的目标是使整个布局过程的累积奖励最大化。最终,智能体输出一个完整的、经过优化的布局方案(即所有元素的最终边界框坐标)。

这个引擎,让我们的系统拥有了“版式设计师”的能力,确保每一幅由AI生成的地图,都具备专业级的视觉层次和可读性。

3.4 设计风格迁移与一致性保障

在许多应用场景中,我们需要生成一系列风格统一的地图,例如一本报告中的所有插图,或一个网站上的所有专题图。如何保证AI在不同时间、为不同数据生成的地图,都能保持一致的风格呢?

核心思想:将“风格”作为一种可迁移、可复用的“条件”可操作的风格迁移与一致性保障流程

风格提取与编码:

用户可以上传一张他们喜欢的、具有特定风格的参考地图(例如,一幅《经济学人》风格的地图)。系统使用一个预训练的CNN(如VGG19)来提取这张参考地图在不同层级的特征图。通过计算这些特征图的Gram矩阵,我们可以得到一个能够代表其核心风格(笔触、颜色搭配、纹理)的风格向量。 条件化生成:

在3.2节的扩散模型生成过程中,我们除了输入地理数据和内容描述外,还将这个提取出的“风格向量”作为一个额外的、强力的条件,注入到模型中。模型在去噪时,会同时受到三个条件的约束:数据要正确、内容要符合描述、风格要贴近参考图。 创建“风格模板库”:

平台可以预设一个“风格模板库”,包含“国家地理风格”、“经济学人风格”、“简约扁平风格”、“赛博朋克风格”等。这些模板的风格向量是预先计算并存储好的。用户只需一键选择,即可确保生成的所有地图都严格遵循该风格。 一致性保障机制:

项目级风格锁定:在“地球脉搏”平台中,用户可以为一个“项目”(如“2023年全球环境报告”)锁定一个风格模板。此后,该项目下生成的所有地图,无论数据如何、由谁生成,都将自动应用该风格,保证了整个报告视觉呈现的高度一致性。元素级一致性:对于一些固定的元素,如公司的Logo、特定的图例符号,系统会将其作为“硬约束”直接嵌入到布局和生成流程中,确保其在所有地图中都保持一致。

通过这个机制,我们的“虚拟设计师”不仅会“创作”,还学会了“模仿”和“遵循规范”。它能够适应任何品牌或出版物的视觉识别系统,成为一个既能发挥创造力,又能严格遵守纪律的专业团队成员。

至此,我们完成了平台构建的第一阶段。我们有了一个强大的“画笔”,它能够根据数据和意图,自动完成从配色、符号化到布局的全过程地图设计,并保证风格的一致性。接下来,我们将进入更核心的第二阶段:如何利用这些精美的地图,去构建一个引人入胜的“故事”。

第四章:阶段二:地图叙事构建——从“数据堆砌”到“故事驱动”

在第三章中,我们构建了一个强大的“虚拟设计师”,它能够自主生成精美的地图。然而,一幅孤立的地图,无论多么美观,其信息传递能力都是有限的。真正的力量来自于将地图、文本、图表等元素有机地组织起来,构建一个引人入胜的叙事流。本章的核心,就是构建一个能够理解数据内在逻辑、并自动编排“数据故事”的“智能导演”。

4.1 叙事结构学:经典的“英雄之旅”与数据故事

一个好的故事,必须有结构。它不是信息的随意堆砌,而是精心设计的情节起伏。我们将借鉴叙事学中的经典理论,为我们的AI导演提供一个强大的“剧本模板库”。

核心思想:为数据赋予“角色”与“情节”

我们将抽象的数据和地理概念,拟人化为故事中的“角色”,将数据的变化和关联,构建成故事的“情节”。最经典的叙事结构之一,是约瑟夫·坎贝尔提出的**“英雄之旅”**。可操作的“数据英雄之旅”模板

我们将“英雄之旅”的12个阶段,映射为数据故事的叙事框架:

平凡的世界:展示数据的宏观背景或基线状态。

数据应用:展示全球森林覆盖的总体分布图,配以“地球,这颗蓝色星球,被绿色的森林所覆盖……”的文本。 冒险的召唤:出现一个异常的趋势或一个关键的问题,引发读者的好奇心。

数据应用:用一个醒目的动态图表,展示全球森林砍伐率在某个时间点后急剧上升,配以“然而,从20XX年开始,这片绿色开始以惊人的速度消失……”。 拒绝召唤:展示对问题严重性的低估或反驳的观点,增加故事的张力。

数据应用:引用一些观点,认为这是经济发展的必然阶段,并展示一些经济增长与森林砍伐并行的数据。 与导师相遇:引入关键的背景知识或权威数据,为深入分析提供“武器”。

数据应用:介绍“森林碳汇”的概念,并展示一张关于森林与碳循环的示意图。 跨越第一个阈限:深入到问题的核心区域,进行聚焦分析。

数据应用:地图镜头放大到“亚马逊雨林”,开始详细分析该地区的砍伐情况。 考验、盟友与敌人:探索导致问题的多种因素(考验),找到相关的正面案例(盟友)和负面驱动因素(敌人)。

数据应用:通过多个小地图和图表,分别展示“大豆种植扩张”、“牧牛场增加”、“非法采矿”等“敌人”因素,以及“原住民保护区”等“盟友”因素对森林砍伐的影响。 深入洞穴:揭示最核心、最严峻的真相。

数据应用:展示一张触目惊心的地图,标注出所有已知的非法砍伐热点区域,并关联到全球供应链数据。 严峻的考验:展示问题带来的最终后果或达到的危机顶点。

数据应用:模拟如果亚马逊雨林达到“临界点”,将对全球气候产生的灾难性影响。 获得回报:得出核心的发现或洞见。

数据应用:总结出“消费市场的需求是驱动森林砍伐的根本原因之一”这一核心结论。 回归之路:开始综合所有发现,形成解决方案的思路。

数据应用:展示一张全球地图,标注出主要的木材、大豆、牛肉消费国。 复活:提出一个具体的、可操作的解决方案或行动呼吁。

数据应用:展示“可持续供应链认证”的地图,并呼吁消费者选择有认证的产品。 携灵丹妙药回归:以一个充满希望或警示的结尾,升华主题。

数据应用:最后展示一张动态地图,模拟在采取行动后,森林逐步恢复的美好愿景。 模板库扩展

除了“英雄之旅”,我们还可以构建其他叙事模板,如:

“侦探故事”模板:从结果(如物种灭绝)出发,层层回溯,寻找“凶手”(如污染、栖息地破坏)。“对比与比较”模板:并排讲述两个地区(如深圳 vs. 底特律)在不同发展路径下的不同故事。“时间旅行”模板:带领读者穿越到过去、现在和未来,感受一个地方的变迁。

这些模板,为我们的LLM提供了强大的“脚手架”,确保它生成的故事结构清晰、引人入胜。

4.2 知识图谱构建:为数据建立“逻辑链”

有了叙事的“骨架”,我们还需要填充“血肉”——即数据和事实之间的逻辑关系。一个引人入胜的故事,其背后必然有一条坚实的逻辑链。我们将构建一个地理知识图谱,作为AI导演的“事实数据库”和“推理引擎”。

核心思想:将零散的数据点连接成一张“知识之网”

知识图谱能够以结构化的方式,表达实体(如国家、城市、概念)之间的复杂关系,这是传统数据库难以做到的。可操作的地理知识图谱构建流程

定义本体:

实体类型:

Country

City

River

Ecoregion

Concept

Dataset

Indicator

isLocatedIn

bordersWith

hasImpactOn

isCorrelatedWith

isMeasuredBy

isCausedBy

结构化数据导入:将已有的结构化数据,如国家基本信息、全球环境指标数据库,直接导入图谱。非结构化文本抽取:这是最关键的一步。我们使用NLP技术,从海量的地理学论文、政府报告、新闻文章中自动抽取知识。

实体识别:使用BERT等模型,识别文本中提到的地理实体和概念。关系抽取:使用基于规则或深度学习的模型,识别实体之间的关系。例如,从“巴西的农业扩张是亚马逊森林砍伐的主要驱动力”这句话中,抽取出

(巴西农业扩张) -[isCausedBy]-> (亚马逊森林砍伐)

实体对齐:解决“同一实体的不同表述”问题(如“美国” vs. “美利坚合众国”)。冲突解决:当不同来源的知识冲突时,根据数据源的权威性进行取舍。图数据库存储:将最终的知识图谱存储在Neo4j等图数据库中。 可操作的图谱应用示例

当LLM需要讲述“亚马逊雨林砍伐”的故事时,它会向知识图谱发起查询:

// 查询与亚马逊雨林砍伐相关的所有因素

MATCH (amazon:Ecoregion {name:'Amazon Rainforest'})-[r1:isCausedBy]->(cause)

MATCH (cause)-[r2:hasImpactOn]->(impact)

RETURN amazon, cause, impact, r1, r2查询结果会返回一个包含“农业扩张”、“牧牛场”、“全球气候变化”等节点,以及它们之间关系的子图。这个子图,就是LLM构建故事逻辑链的“事实依据”。

4.3 LLM驱动的脚本生成与可视化编排

有了叙事模板(骨架)和知识图谱(血肉),我们的“智能导演”——地理空间大语言模型——终于可以开始编写“剧本”了。

核心思想:LLM作为“总导演”,调用各种“工具”来编排故事可操作的端到端故事生成流程

接收用户指令:

用户在“地球脉搏”平台输入:“请为高中生制作一个关于‘塑料垃圾对海洋污染’的、时长约3分钟的互动故事。” 意图解析与规划:

LLM首先解析指令,提取关键信息:主题(海洋塑料污染)、受众(高中生)、时长(3分钟)、形式(互动)。基于受众,LLM从模板库中选择“侦探故事”模板(从“谁污染了海洋?”这个问题开始)。LLM向知识图谱查询与“海洋塑料污染”相关的所有实体和关系。 生成结构化脚本:

LLM基于模板和图谱知识,生成一个详细的、结构化的故事脚本。这个脚本是一个JSON对象,它定义了故事的每一个“场景”。可操作的脚本示例:

{

"story_title": "海洋的哭泣:塑料幽灵的踪迹",

"target_audience": "high_school_student",

"estimated_duration": "3_minutes",

"narrative_structure": "detective_story",

"scenes": [

{

"scene_id": "intro",

"type": "text_and_image",

"content": {

"text": "想象一下,一片美丽的海滩,但上面却散落着无数的塑料瓶和渔网... 这不是电影,而是正在发生的现实。谁是罪魁祸首?",

"image_url": "path/to/polluted_beach.jpg"

}

},

{

"scene_id": "data_overview",

"type": "tool_call",

"tool": "generate_map",

"params": {

"data": "global_ocean_plastic_density",

"style_prompt": "一张全球海洋地图,用醒目的红色斑点显示塑料垃圾聚集区,风格要震撼、有冲击力。"

}

},

{

"scene_id": "investigation_source",

"type": "interactive_choice",

"content": {

"question": "你认为这些塑料主要来自哪里?",

"options": [

{"text": "陆地上的河流", "next_scene": "river_analysis"},

{"text": "海上船只的丢弃", "next_scene": "ship_analysis"},

{"text": "海上渔业活动", "next_scene": "fishing_analysis"}

]

}

},

{

"scene_id": "river_analysis",

"type": "tool_call_and_text",

"content": {

"tool": "generate_map",

"params": {

"data": "major_rivers_plastic_outflow",

"style_prompt": "聚焦于亚洲的主要河流,用箭头粗细表示排入海洋的塑料量。"

},

"follow_up_text": "真相令人震惊!超过80%的海洋塑料,竟然是通过几条大河,从我们生活的陆地流入海洋的..."

}

}

// ... 后续场景

]

} 渲染与执行:

平台的前端渲染引擎接收到这个JSON脚本。它按顺序解析每个场景:

遇到

text_and_image

tool_call

generate_map

interactive_choice

next_scene

通过这个流程,LLM不再仅仅是生成文本,它成为了一个真正的“总导演”,指挥着地图生成、图表绘制、交互逻辑等所有模块,协同完成一个复杂、动态、个性化的数据故事。

4.4 交互式叙事:让用户成为故事的“主角”

一个现代的故事,不应该是线性的、单向的。用户应该能够参与到故事中,通过自己的探索和选择,来塑造独特的叙事体验。这是“智能叙事”超越传统“艺术表达”的又一关键特征。

核心思想:从“被动观看”到“主动探索”可操作的交互机制设计

非线性叙事路径:

如4.3节脚本示例中的

interactive_choice

在生成的地图上,系统可以自动识别出“热点区域”(如数据异常值、变化最剧烈的区域)。当用户将鼠标悬停在这些区域上时,会显示一个“探索”按钮。点击后,系统会触发一个“微型故事”生成流程:

LLM接收到指令:“用户正在探索[区域X],请生成一个关于该区域[指标Y]异常的简短解释。”LLM查询知识图谱,获取关于该区域的详细信息。LLM即时生成一段文本,并可能调用API生成一个该区域的局部放大图或时间序列图。 这使得地图不再是一个静态的背景,而是一个充满了可点击、可探索的“信息入口”的“世界”。 “假设”情景模拟:

在故事的结尾,我们可以提供一个“如果…会怎样?”的交互面板。示例:在讲述完塑料污染的故事后,面板上出现一个滑块:“如果全球塑料回收率提高50%”。当用户拖动滑块时,系统会调用一个预测模型(可能是一个简化的回归模型或一个更复杂的时空预测模型),实时更新地图上的塑料污染预测值,并更新文本中的结论。这让用户不再是故事的旁观者,而是成为了能够改变“剧情走向”的“主角”,深刻地理解了“行动”与“结果”之间的关联。

通过这些交互机制,我们的“地球脉搏”平台不再是一个冷冰冰的信息发布器,而是一个充满生命力的、能够与用户对话、共同探索地球奥秘的“数字向导”。它将每一个用户都变成了地理故事的“共同创作者”,这正是“智能叙事”的终极魅力所在。

第五章:阶段三:个性化地图生成——从“千人一面”到“千人千面”

在第四章中,我们构建了一个能够自动生成引人入胜的“数据故事”的“智能导演”。然而,如果这个导演对所有观众都播放同样的电影,那么它的价值依然是有限的。一个真正卓越的叙事者,懂得根据听众的背景、知识和情绪,调整自己的语速、用词和讲述方式。本章的核心,就是构建一个能够深刻理解用户,并实现“千人千面”个性化地图故事生成的“共情之心”。

5.1 用户画像建模:定义你的“地图读者”

个性化的一切始于对用户的理解。我们必须将一个模糊的“用户”概念,转化为一个结构化、可计算的用户画像。这个画像,是系统为用户提供定制化服务的“蓝图”。

核心思想:为每个用户创建一个多维度的“数字DNA”可操作的用户画像构建流程

数据采集:多维度、全方位

显式数据:这是用户直接告诉我们的信息,最准确但最少。

注册信息:用户在注册时填写的身份(如:中学生、环境记者、城市规划师、科研人员)、职业、所在地区、感兴趣的话题标签(如:气候变化、生物多样性、城市化)。问卷调查:通过简短的偏好问卷,了解用户对地图风格的喜好(如:你喜欢简约风格还是复古风格?)、对信息深度的需求(如:你希望看到简单的结论还是复杂的数据分析?)。 隐式数据:这是通过观察用户行为推断出的信息,更能反映用户的真实兴趣和认知水平。

浏览行为:用户点击了哪些故事?在每个故事上停留了多长时间?是否完整阅读?交互行为:用户在地图上放大了哪些区域?点击了哪些“热区”?在交互选择题中倾向于选择哪个选项?搜索行为:用户在平台内搜索了哪些关键词?创作行为:用户是否自己尝试生成了地图?他们使用了什么数据?输入了什么风格指令? 特征工程与画像向量化

原始数据是杂乱的,我们需要将其提炼成有意义的特征,并最终编码成一个高维的用户画像向量。可操作的特征维度示例:

专业知识维度:

[0.1, 0.8, 0.3, ...]

[0.9, 0.2, 0.7, ...]

[0.6, 0.4, ...]

视觉型偏好

文本型偏好

分析型偏好

直觉型偏好

[0.8, 0.1, 0.2, ...]

用户画像不是一成不变的。系统会使用一个时间衰减模型,定期(如每天)根据用户最新的行为数据,对其画像向量进行微调。最近的浏览行为比几个月前的行为具有更高的权重。这确保了画像能够反映用户兴趣的动态变化。

通过这个流程,平台上的每一位用户,都从一个匿名的ID,变成了一个有血有肉、有知识背景、有独特品味的“数字个体”。这是实现一切个性化服务的基础。

5.2 内容与风格的个性化推荐

有了用户画像,我们就可以开始为用户“量身定制”内容了。这就像一个私人图书管理员,他不仅知道你喜欢读什么书,还知道你喜欢哪个作家的文风、哪个出版社的装帧。

核心思想:基于用户画像和内容画像的“智能匹配”可操作的个性化推荐流程

内容画像构建:

与用户画像类似,我们为平台上的每一个地图故事、每一个数据集,也构建一个内容画像向量。这个向量的维度与用户画像向量保持一致。可操作的内容画像维度示例:

专业知识需求:一个关于“孟加拉国海平面上升的复杂水文动力学模型”的故事,其专业知识需求值会很高。主题标签:故事会被自动打上“海平面上升”、“气候变化”、“孟加拉国”等主题标签。叙事风格:故事被标记为“英雄之旅”、“侦探故事”等。视觉风格:故事中地图的主色调、复杂度等被提取为特征。 推荐算法融合:

我们采用多种推荐算法的融合,以获得最佳的推荐效果。基于内容的过滤:这是最直接的方式。计算用户画像向量U和所有内容画像向量C之间的余弦相似度。

Similarity = cos(U, C)

User-CF:找到与你品味相似的用户(用户画像向量相近),把他们喜欢而你还没看过的故事推荐给你。Item-CF:如果你喜欢故事A,系统会找到与故事A相似(被很多用户同时喜欢/评价)的故事B,并推荐给你。 基于知识图谱的推理:这是最高级的推荐方式。

示例:系统在知识图谱中发现,用户U最近频繁浏览关于“电动汽车”的故事。图谱中有一条路径:

(电动汽车) -[isPoweredBy]-> (锂电池) -[requires]-> (钴矿) -[isMinedIn]-> (刚果民主共和国) -[hasIssueOf]-> (童工问题)

用户登录后看到的不再是千篇一律的首页,而是一个由上述推荐算法生成的、完全个性化的信息流。信息流中的每一个故事卡片,其展示方式也是个性化的。对于专家用户,卡片上可能会显示“数据来源”、“不确定性分析”等标签;对于新手用户,则可能显示“入门级”、“5分钟读懂”等标签。

5.3 实时交互与地图的“动态重塑”

个性化不应仅仅停留在推荐层面,它应该渗透到用户与地图故事交互的每一个瞬间。系统应该像一个敏锐的对话伙伴,能够根据用户的实时反馈,动态地调整和重塑正在讲述的故事。

核心思想:将“交互”视为一种“隐式反馈”,并实时响应可操作的实时交互流程

场景设定:

一位城市规划师(用户画像:专业知识高,关注城市问题)正在浏览一个关于“全球城市热岛效应”的故事。 交互行为捕获:

故事中有一张全球城市热岛效应的地图。这位规划师没有像普通用户那样走马观花,而是持续放大了地图上的一个特定区域——他所在的城市,并停留了很长时间。 意图实时推理:

系统的后端交互引擎捕获到这一系列行为:

放大

长时间停留

用户身份:城市规划师

触发侧边故事生成:引擎立即向地理空间LLM发送一个指令:“用户正在深入探究[城市X]的热岛效应,请生成一个关于该城市的、更专业的侧边故事。”LLM响应:LLM查询知识图谱,获取[城市X]的详细数据(如土地利用、建筑密度、人口分布、绿化覆盖率),并调用工具生成一系列新的可视化:

一张[城市X]的“地表温度 vs. 建筑密度”的散点图。一张显示[城市X]“绿地冷岛效应”的地图。一个模拟“如果增加10%的绿地覆盖率,夏季最高温将下降多少”的交互滑块。 界面更新:在用户当前界面的侧边栏,这些新生成的、高度定制化的内容被无缝地加载进来。故事的主叙事流没有被打断,但用户获得了一个可以深入挖掘的“兔子洞”。 叙事风格的动态调整:

如果系统检测到用户反复点击地图上的“数据来源”链接,它会判断用户对数据的可信度非常关注。在后续的故事页面中,系统会自动将“数据来源”和“不确定性分析”模块提前,并用更醒目的方式展示。

这种“动态重塑”能力,让地图故事从一个预先录制好的“视频”,变成了一个可以根据观众反应实时调整剧情的“现场戏剧”。它将用户的每一次点击、每一次缩放,都变成了与系统的一次“对话”,使得整个叙事体验无比流畅和智能。

5.4 伦理边界:个性化与信息茧房的平衡

强大的个性化能力是一把双刃剑。如果过度迎合用户的偏好,很容易将用户困在“信息茧房”中,使其视野变得狭隘,只看到自己想看的世界。一个负责任的“智能叙事”平台,必须在个性化和信息多样性之间找到平衡。

核心思想:在“投其所好”的同时,适度“拓宽其界”可操作的伦理保障机制

可控的“探索性”推荐:

在推荐列表中,我们引入一个探索率参数(如10%)。这意味着,在10%的情况下,系统不会推荐与用户画像最匹配的内容,而是推荐一些“相关但不同”的内容。示例:对于一个只关注“可再生能源”的用户,系统可能会偶尔推荐一个关于“核能的利弊”或“能源存储技术”的故事,并附上标签:“为你拓宽视野”。这有助于打破用户的认知壁垒。 提供“多样性”控制权:

在用户设置中,提供一个“信息流多样性”滑块。用户可以自己调节,是希望看到更多“我喜欢的”内容,还是更多“可能让我感兴趣的”内容。将选择权交还给用户。 推荐透明度与解释性:

对于每一个推荐的故事,系统都会提供一个“为什么推荐?”的按钮。点击后,会弹出简单的解释:“因为你喜欢‘气候变化’主题”或“因为与你相似的专家也看了这个故事”。这种透明度可以增加用户的信任感,并让他们意识到自己正在被算法影响。 算法审计与偏见检测:

定期对推荐算法进行审计,检查是否存在系统性偏见。例如,算法是否总是向女性用户推荐“软性”的环境话题,而向男性用户推荐“硬核”的工程技术话题?一旦发现偏见,就需要通过调整特征权重或引入公平性约束算法来纠正。

通过这些机制,我们的“地球脉搏”平台不仅追求“智能”,更追求“智慧”。它懂得如何用个性化服务吸引用户,也懂得如何用适度的多样性引导用户,最终目标是帮助每一个用户构建一个更全面、更深刻、更平衡的世界认知。

至此,我们完成了平台构建的三个核心阶段。我们有了一个会“画”的设计师、一个会“讲”的导演、还有一个会“懂”的心理学家。它们共同构成了一个完整的、从“艺术表达”到“智能叙事”的革命性地图制图与可视化系统。

第六章:平台化架构——打造人人可用的“地图故事工坊”

通过前面五个章节的实战,我们已经掌握了构建一个“智能叙事”地图系统的全流程技术。然而,如果这些技术仅仅是一系列复杂的脚本和孤立的服务,那么它的价值将局限于一次性的项目演示,而无法成为一个能够持续为公众、科研和决策提供支持的“公共基础设施”。本章的目标,就是将这些技术模块化、服务化、平台化,构建一个标准化的、可扩展的、具备自我进化能力的“地图故事工坊”,让地图叙事的能力,像水和电一样,人人皆可取用。

6.1 微服务与API-First设计

“地图故事工坊”是一个复杂的系统,它融合了AI模型、数据处理、用户交互和知识管理。如果采用传统的单体架构,任何一个模块的修改都可能导致整个系统的崩溃,开发和维护将是一场噩梦。因此,我们选择微服务架构作为平台的基石。

核心思想:化整为零,独立演进

我们将整个平台拆分成一组小而专的服务,每个服务都围绕着一项特定的业务功能构建。这些服务可以独立开发、独立部署、独立扩展,它们之间通过轻量级的API进行通信。可操作的服务拆分与API设计

用户与认证服务

user-auth-service

user-profiling-service

POST /api/v1/auth/login

GET /api/v1/users/{id}/profile

data-ingestion-service

knowledge-graph-service

POST /api/v1/data/upload

POST /api/v1/kg/query

map-design-service

story-generation-service

recommendation-service

POST /api/v1/ai/generate-map

POST /api/v1/ai/generate-story

GET /api/v1/recommend/{user_id}

story-content-service

GET /api/v1/stories/{id}

POST /api/v1/stories

在我们的开发流程中,API是第一位的。在任何代码编写之前,团队会先使用**OpenAPI (Swagger)**规范,定义好每个服务的API接口,包括请求参数、返回格式、错误码等。这份API契约就是不同开发团队之间的“法律”,确保了前后端、服务与服务之间可以并行开发、无缝对接。

通过这种微服务架构,我们构建了一个高度解耦、弹性伸缩的平台。当地图生成需求激增时,我们只需扩展

map-design-service

6.2 核心功能模块:设计、叙事、生成与交互

在微服务架构之上,我们将系统的核心能力固化为一系列标准化的功能模块。这些模块通过API相互通信,共同构成了平台的“智能内核”。

模块一:智能设计模块

职责:提供端到端的AI地图设计能力。工作流:

前端调用

data-ingestion-service

map-design-service

map-design-service

职责:提供自动化的数据故事生成能力。工作流:

前端将用户的主题请求和用户ID,发送给

story-generation-service

story-generation-service

user-profiling-service

knowledge-graph-service

map-design-service

story-generation-service

职责:为每个用户提供定制化的内容发现体验。工作流:

用户登录后,前端调用

recommendation-service

recommendation-service

story-content-service

职责:将故事脚本JSON,渲染成一个生动的、可交互的网页。工作流:

前端渲染引擎接收到故事脚本。它逐个解析

scenes

scene

type

text_and_image

tool_call

interactive_choice

scene_id

这些模块通过定义良好的API协同工作,构成了一个松耦合、高内聚的平台架构,使得每个部分都可以独立开发、部署和升级,保证了系统的长期可维护性和可扩展性。

6.3 前端交互:从“看图”到“玩图”

平台的能力最终需要通过一个强大的用户界面来呈现。我们设计的不是一个简单的数据仪表盘,而是一个沉浸式的、支持深度人机协同的**“地图故事工坊”**。它不仅是信息的展示窗口,更是创作的“驾驶舱”。

设计理念:低门槛创作,高阶探索

我们的目标是让一个没有任何GIS背景的中学生,也能在几分钟内创作出一个属于自己的地图故事;同时,也要让一个专业的科研人员,能够进行深度的数据探索和分析。核心界面与功能

个性化首页:

用户登录后,看到的是一个由推荐算法驱动的、瀑布流式的信息流。每个卡片都是一个精美的地图故事,卡片上会根据用户画像显示不同的标签(如“入门推荐”、“深度分析”)。 “一键生成”创作器:

这是为普通用户设计的核心界面。它极其简洁:

一个大的文本输入框:“你想讲述一个什么样的地球故事?”(例如:“我想看看我家乡近20年的变化”)一个数据上传区域(可选)。一个“生成故事”按钮。 用户点击后,后台的所有AI模块将被激活,几分钟后,一个完整的、个性化的故事就会生成。 沉浸式故事查看器:

这是用户消费故事的主要界面。它采用全屏、沉浸式设计,最大限度地减少UI干扰。地图使用Mapbox GL JS或CesiumJS渲染,支持平滑的缩放、平移和3D视角。文本、图表、地图、交互元素之间的过渡流畅自然,由前端渲染引擎根据故事脚本精确控制。用户可以随时通过侧边栏的“探索”面板,查看当前地图区域相关的更深层数据,触发“动态重塑”功能。 高级工作室:

这是为专业用户设计的界面。它提供了更精细的控制权:

叙事模板选择:用户可以选择“英雄之旅”、“侦探故事”等不同的叙事结构。脚本编辑器:用户可以像编辑代码一样,直接修改LLM生成的JSON脚本,调整叙事流程、替换可视化组件。风格调试器:用户可以微调AI生成的地图配色、符号,并保存为自己的风格模板。数据连接器:用户可以连接自己的数据库(如PostGIS),进行更深度的数据分析。

这个“地图故事工坊”的前端设计,将复杂的AI能力封装在了一个直观、易用、富有创造力的界面背后。它让地图叙事的门槛,从“需要GIS专家”降低到了“会讲故事”,真正实现了“人人都是地图故事家”的愿景。

6.4 系统评估与用户反馈闭环

一个“可持续演进”的平台,必须具备自我评估和自我优化的能力。它不应该是一个静态的系统,而是一个能够通过与真实世界的交互,不断学习、不断成长的“生命体”。

多维度系统评估体系

我们建立一套全面的评估体系,来衡量平台的性能和价值。

技术指标:API响应延迟(P95)、模型推理时间、系统可用性(SLA)等。业务指标:日/月活跃用户数、故事创作数、故事平均完成率、用户平均停留时长等。质量指标:

美学质量:通过用户对生成地图的1-5星评分来评估。叙事连贯性:通过用户问卷(“这个故事是否逻辑清晰?”)来评估。个性化精准度:通过推荐系统的点击率(CTR)来评估。 构建反馈闭环与持续学习机制

这是平台实现“进化”的关键。

数据收集:系统会自动收集所有与用户交互的数据,包括:显式反馈(评分、问卷)和隐式反馈(点击、停留、搜索、创作)。反馈分析:

模型评估:定期将模型的输出(如生成的地图、故事脚本)与用户反馈进行关联分析。例如,分析哪些风格指令生成的地图评分更高,哪些叙事结构的故事完成率更高。A/B测试:对于新的算法或模型(如一个新的推荐策略),我们不会全量上线,而是先对1%的用户进行A/B测试,通过对比实验数据,科学地评估其效果。 自动化模型再训练:

我们构建一个MLOps (Machine Learning Operations) 流水线。当收集到足够量的高质量反馈数据后,这个流水线会自动触发,使用新数据对模型进行微调。例如,用用户高评分的(数据,地图)对来微调地图设计模型,用用户高完成率的故事脚本来微调LLM。微调后的新模型会在模型库中注册一个新的版本,并通过A/B测试的方式,与旧版本进行小流量对比。如果新版本在各项指标上表现更好,则逐步将其替换为线上服务版本。

通过这个“数据收集 -> 分析 -> 再训练 -> 部署”的闭环,我们的“地图故事工坊”将能够不断适应用户的需求和审美的变化,变得越来越聪明,越来越“懂”用户。它不再是一个固化的工具,而是一个与用户共同成长、不断进化的“智能生命体”。

第七章:未来展望与挑战

当“‘地球脉搏’智能叙事平台”项目成功落地,并开始为全球数百万用户提供服务时,我们有必要站在一个更高的维度,对这场深刻的变革进行一次全面的审视。它带来了哪些颠覆性的价值?它的边界在哪里?它又将把我们带向何方?本章将从效益、挑战和未来趋势三个维度,对“智能叙事”的GIS范式进行总结与展望。

7.1 技术挑战:空间推理、可解释性与多模态融合

尽管我们构建了一个强大的系统,但我们必须清醒地认识到,通往“智能叙事”的道路上依然布满了技术荆棘。这些挑战不仅是工程问题,更是科学前沿。

挑战一:深度空间推理的缺失

问题描述:当前的LLM和生成模型,本质上是在处理一维的文本或二维的像素。它们通过学习海量数据中的统计相关性,能够“模仿”出合理的空间布局和关系,但它们并不真正“理解”空间。它们不知道“邻接”、“包含”、“穿过”等拓扑关系的深层含义,也无法进行复杂的空间推理,如“找到一块适合修建机场的、地势平坦且距离市中心30公里范围内的区域”。应对策略:

神经符号系统:将神经网络的模式识别能力与符号AI的逻辑推理能力相结合。让LLM负责生成初步的叙事和可视化方案,然后调用一个外部的、基于规则的空间推理引擎(如基于Prolog或SPARQL的系统)来验证和修正方案中的空间逻辑。图神经网络:将地理数据本身视为图(节点为地理实体,边为空间关系),使用GNN来学习更深层次的空间结构特征,并将这些特征注入到LLM中,增强其空间“直觉”。 挑战二:叙事逻辑的“黑箱”与可解释性

问题描述:LLM生成的故事脚本,其背后的逻辑链是一个“黑箱”。它为什么会选择这个叙事结构?为什么会突出这个数据点?我们很难给出一个确切的解释。当AI生成的地图故事被用于严肃的科研报告或政策制定时,这种不可解释性是一个致命的缺陷。应对策略:

可解释性AI(XAI)技术:在LLM生成叙事的同时,强制它输出其“思考过程”。例如,在生成一个结论时,同时输出支撑该结论的知识图谱子图和查询路径。用户可以点击“为什么这么说?”,系统就会高亮显示相关的证据链条。因果推断模型:将相关性分析与因果推断相结合。当LLM发现“A和B同时增长”时,系统会自动调用因果推断模型,去检验是“A导致B”、“B导致A”还是“存在共同原因C”,并将这个因果判断作为叙事的一部分,大大提升故事的科学性和可信度。 挑战三:多模态语义的深度融合

问题描述:当前的系统,虽然能处理文本、地图、图表等多种模态,但它们之间的“语义”是割裂的。LLM知道“亚马逊雨林”这个词,也知道一张绿色的地图,但它无法将“悲伤”这种情感,与一张“破碎的、褪色的绿色地图”在深层语义上真正关联起来。应对策略:

多模态大模型:发展能够将文本、图像、声音、空间数据等统一映射到同一个语义空间的基础模型。在这个空间里,“悲伤”的情感向量,会与“破碎的绿色地图”的图像向量,在几何上非常接近。这使得AI能够真正理解“用视觉语言表达情感”,创造出更具感染力的叙事。

7.2 伦理挑战:地图的“偏见”与叙事的“责任”

技术挑战之外,更深层次的伦理和社会问题也随之而来。一个能够自动生成和传播故事的AI,其力量是巨大的,也必然是危险的。

挑战一:算法偏见与“地图的谎言”

问题描述:AI的“智能”源于它学习的数据。如果训练数据中充满了以西方为中心的地图、或带有特定政治立场的叙事,那么AI生成的地图故事,将不可避免地复制甚至放大这些偏见。它会用一种看似客观、科学的方式,讲述一个充满偏见的“故事”,这是一种更隐蔽、更具欺骗性的“地图的谎言”。应对策略:

数据去偏与多样性:在构建训练数据集时,有意识地收集来自不同文化、不同国家、不同政治视角的地图和叙事文本,并进行标注和平衡。偏见检测与审计:开发专门的算法,用于检测生成内容中的偏见。例如,检查AI在描述不同国家时,是否系统性地使用了带有褒贬色彩的词汇。多视角叙事:对于一个有争议的地理议题(如领土争端),系统不应只生成一个“标准答案”,而应主动生成多个来自不同视角的叙事版本,并明确标注其立场,让读者自行判断。 挑战二:叙事的责任归属

问题描述:如果一个由AI生成的、关于气候变化的地图故事,因其数据的误读或逻辑的谬误,导致了公众恐慌或错误的政策决策,那么责任应该由谁承担?是算法工程师?是提供数据的机构?是平台运营方?还是AI本身?应对策略:

强制性的“来源与可信度”标签:所有由AI生成的故事,都必须像新闻一样,明确标注其数据来源、模型版本、生成时间,并给出一个“可信度评分”(基于数据源权威性、模型不确定性等)。建立“AI内容审核”制度:对于涉及重大公共议题的AI生成内容,在发布前必须经过人类专家的审核。法律与伦理框架:推动建立相关的法律法规,明确AI生成内容的责任归属。平台方作为发布者,应承担首要的“守门人”责任。

7.3 终极形态:从“叙事”到“对话”的主动式GIS

尽管挑战重重,但技术前进的步伐不会停止。展望未来,“智能叙事”的GIS将朝着更加自主、更加智能的方向演进,其终极形态可能是一个地理智能对话体。

形态一:从“生成故事”到“与你对话”

未来的GIS,不再是一个你输入指令、它输出故事的“工具”,而是一个你可以随时与之“对话”的“伙伴”。

可操作的对话场景:

用户:“我想了解一下我们城市的老城区改造情况。”GIS:“好的。关于老城区改造,你更关心哪个方面?是历史建筑的保留情况,还是原住民的搬迁安置,或是新的商业规划?”用户:“我想看看历史建筑。”GIS:(立即生成一张标注了所有历史建筑及其保护状态的地图)“如图所示,有80%的建筑得到了良好保护。但请注意,图上标红的这3座建筑,根据我们的模型预测,在未来一年内有被拆除的风险。你想深入了解原因吗?”

这种多轮、上下文感知的对话,让信息获取变得无比自然和高效。 形态二:从“回答问题”到“主动建议”

这个地理智能对话体,将不再被动地等待你的提问。它会像一个真正的“私人地理顾问”,基于你的身份和过往行为,主动为你提供有价值的信息和建议。

可操作的主动建议场景:

系统知道你是一名城市规划师,并且最近一直在研究“15分钟生活圈”。当系统监测到一份新的“社区菜市场规划草案”发布时,它会主动向你推送消息:“你好,你关注的‘15分钟生活圈’领域有新动态。一份新的菜市场规划草案刚刚发布,根据草案内容,你所在区域的菜场覆盖率将从65%提升到85%。是否需要我为你生成一份关于该草案对居民生活便利性影响的分析报告?” 形态三:人机共生的“空间智能进化伙伴”

这不是AI取代人类的未来,而是一个人机深度共生、共同进化的未来。AI负责处理海量数据、发现人类无法察觉的模式、推演复杂的未来。而人类,则负责设定城市的终极愿景(如“我们想要一个更公平、更绿色的城市”)、定义伦理的边界、以及在关键时刻做出充满智慧和同理心的价值判断。AI是人类空间认知能力的“放大器”和“守护者”,它将我们从繁琐的日常分析中解放出来,让我们能更专注于创造一个更美好的空间未来。

这便是从“艺术表达”到“智能叙事”的终极愿景——GIS不再仅仅是一个工具或系统,而是成为了我们理解、规划和与我们所居住的世界互动的空间智能对话体。

结论

本文以“‘地球脉搏’智能叙事平台”项目为具体载体,系统性地阐述了如何利用遥感大模型与生成式AI,推动地理信息系统(GIS)完成一场从“艺术表达”到“智能叙事”的深刻范式转移。我们详细拆解了从智能地图设计、自动化地图叙事,到个性化地图生成的全流程技术链路,并进一步探讨了如何将这些能力固化为一个可持续演进的云原生平台。

回顾整个历程,我们可以得出以下核心结论:

“智能叙事”是GIS发展的必然方向:面对数据爆炸和需求多元化的时代,传统“艺术表达”模式在效率、视角和个性化上的局限性已日益凸显。以AI对数据的深度理解、对逻辑的自动构建和对用户的精准共情为核心,实现“智能叙事”,是打破这一僵局、释放GIS在信息传播和决策支持领域巨大潜力的唯一出路。技术融合是能力跃迁的关键:单一的技术无法支撑“智能叙事”的复杂需求。只有将生成式模型的“美学创造力”、大语言模型的“逻辑叙事力”和推荐系统的“用户共情力”深度融合,并与地理知识图谱、空间分析等GIS传统优势相结合,才能构建出一个完整的、具备认知能力的空间智能体。平台化是价值落地的保障:强大的技术能力只有被封装在稳定、可扩展、低门槛的平台中,才能从实验室走向大规模应用。云原生、微服务化的架构,以及沉浸式的“故事工坊”交互设计,是将AI能力转化为人人可用的“公共基础设施”的关键。人机协同是永恒的核心:无论AI如何强大,它终究是辅助人类认知和决策的伙伴。在可预见的未来,GIS的进化方向不是“机器取代人类”,而是“机器增强人类”。AI负责提供广度、深度和可能性,人类负责提供价值观、创造性和最终的责任担当。构建一个高效、透明、可信赖的人机协同叙事生态,是这场技术革命的最终归宿。

从“艺术表达”到“智能叙事”,这不仅仅是GIS领域的技术迭代,更是一场关于我们如何认知、表达和与世界沟通的思想革命。它正在将地理学家、规划师、记者、教师等所有与空间信息打交道的角色,从繁琐的重复性劳动中解放出来,让他们能够更专注于战略思考、价值判断和创造性表达。我们正站在一个新时代的门槛上,一个可以用数据“智绘”山河、用智能“讲述”地球故事的“空间叙事奇点”。通过掌握和善用这些强大的工具,我们有能力去构建一个信息更透明、认知更深刻、沟通更有效、也更美好的世界。

相关文章