【良师408】计算机考研408真题解析(2025-33 计算机网络时延深度解析)

特别提醒:【良师408】所收录真题根据考生回忆整理,命题版权归属教育部考试中心所有

计算机网络时延深度解析:基于2025年408真题的三大交换技术对比

摘要:本文以2025年计算机考研408真题(交换技术时延分析)为切入点,深入探讨电路交换、分组交换和报文交换三种核心网络交换技术的时延计算方法。通过详细的步骤推导、C语言代码实现与验证,旨在帮助读者透彻理解不同交换机制下的性能差异,并掌握精确的时延分析技巧,为计算机网络学习与实践提供参考。

🎯 问题描述与背景

在计算机网络领域,数据传输时延是衡量网络性能的关键指标。2025年计算机考研408真题第33题,便聚焦于此,要求考生对比分析在特定网络拓扑下,通过电路交换、分组交换和报文交换三种方式传输文件所需的时间。

题目原文:

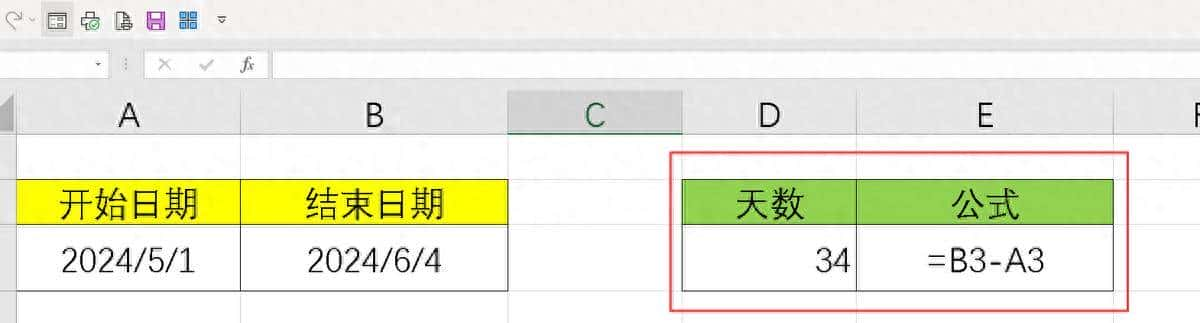

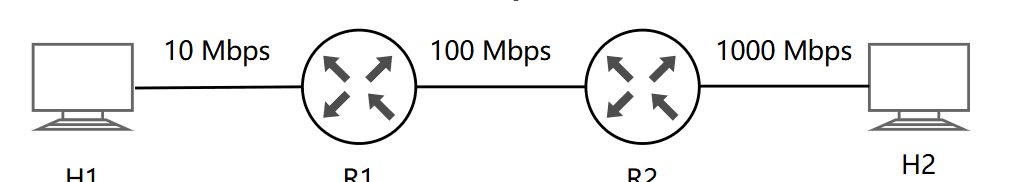

【2025-33】如下图所示,主机 H1 向 H2 发送一个 2MB(1MB = 10⁶B)文件有三种方式:

① 电路交换:建立时间 32μs,速率 10Mbps

② 分组交换:分组长度 400B,忽略首部

③ 报文交换

电路交换时间 Tcs,报文交换时间 Tms,分组交换时间 Tps,则三者的大小关系是( )。

A. Tcs > Tms > Tps

B. Tms > Tps > Tcs

C. Tms > Tcs > Tps

D. Tps > Tms > Tcs

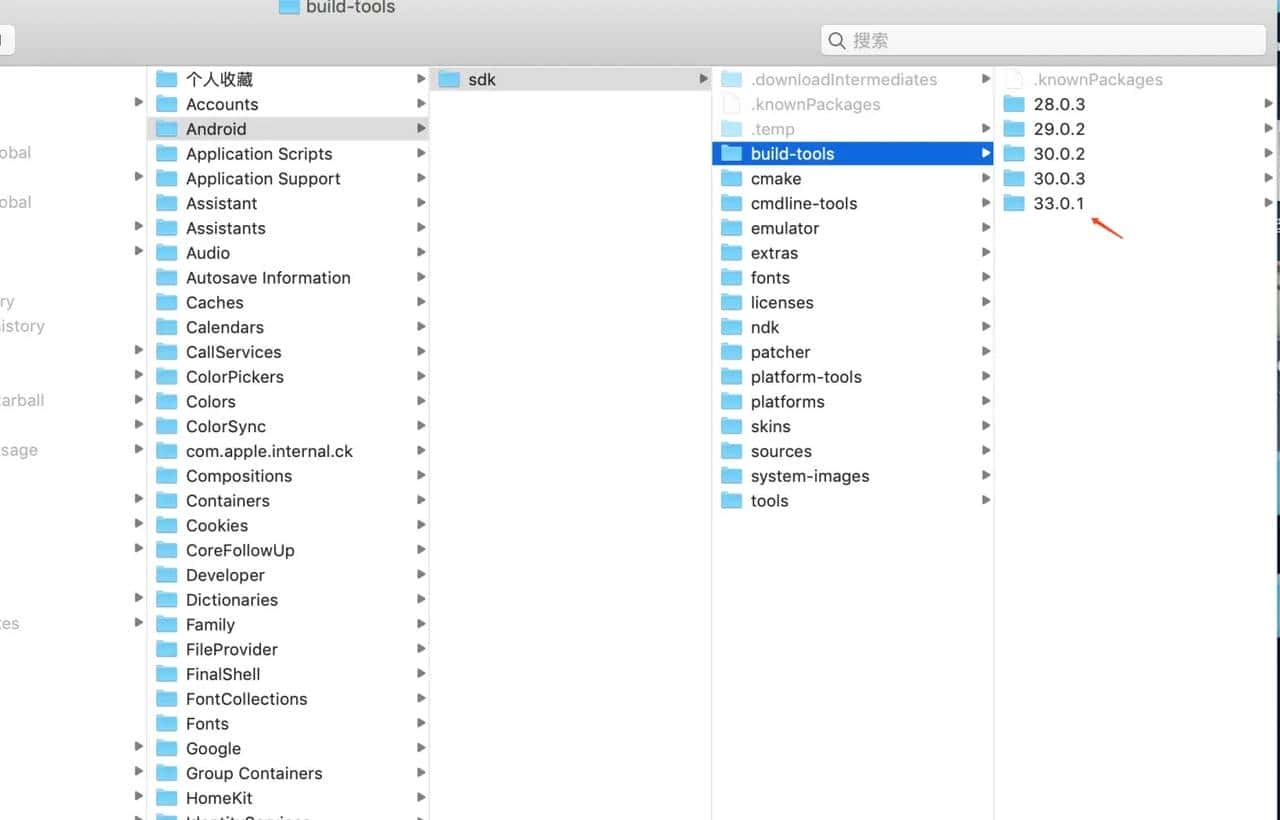

网络拓扑为:H1 → R1(10Mbps) → R2(100Mbps) → H2(1Gbps)。这是一个典型的三跳网络,其中H1-R1链路的10Mbps是整个传输过程的瓶颈链路。

💡 核心概念解析

理解三种交换技术的工作原理是正确计算时延的基础。

1. 电路交换 (Circuit Switching)

核心:在数据传输前,在源端和目的端之间建立一条专用的物理通路。一旦建立,数据即可连续、透明地传输,直到连接释放。

特点:

独占资源:连接建立后,即使没有数据传输,通路也一直被占用。数据连续:传输过程中无存储转发,时延固定且小。建立时延:需要时间建立连接,但一旦建立,传输效率高。

2. 分组交换 (Packet Switching)

核心:将用户数据分割成一个个固定长度的数据分组,每个分组独立地在网络中传输。路由器采用存储转发机制,但由于分组很小,可以实现流水线传输。

特点:

资源共享:多个用户可以共享网络资源,提高利用率。灵活性高:分组独立路由,网络适应性强。流水线效应:当一个分组在第一跳传输时,第二个分组可以在源端开始发送,形成并行传输,显著降低总时延。

3. 报文交换 (Message Switching)

核心:将整个用户数据(报文)作为一个整体进行传输。每个中间节点接收到完整的报文后,才将其转发给下一个节点,即存储转发。

特点:

延迟最大:每个节点都需要接收、存储、检查、再转发整个报文,导致累积时延大。无需分段:用户数据无需预先分段。实现简单:相对于分组交换,协议栈实现可能更简单。

📊 算法分析与实现

我们将通过详细的计算步骤,并提供C语言代码来验证题目中的时延关系。

1. 基本参数确定

文件大小 (F):2 MB = 2 × 10⁶ B = 16 × 10⁶ bits网络跳数 (H):3 跳 (H1-R1, R1-R2, R2-H2)链路速率 ®:

R_H1R1 = 10 Mbps = 10 × 10⁶ bpsR_R1R2 = 100 Mbps = 100 × 10⁶ bpsR_R2H2 = 1 Gbps = 1000 × 10⁶ bps

电路交换建立时间 (T_setup):32 μs = 32 × 10⁻⁶ s分组大小 §:400 B = 400 × 8 bits = 3200 bits

2. 电路交换时间 (Tcs) 计算

电路交换的总时间包括建立连接的时间和数据传输的时间。数据传输时间取决于文件大小和瓶颈链路速率。

Tcs = T_setup + F / R_bottleneck

= 32 × 10⁻⁶ s + (16 × 10⁶ bits) / (10 × 10⁶ bps)

= 32 × 10⁻⁶ s + 1.6 s

= 1.600032 s

3. 分组交换时间 (Tps) 计算

分组交换利用流水线效应,其总时延可以近似为第一个分组到达目的地的时延加上剩余分组在瓶颈链路上的传输时延。

分组数量 (N):F / P = (2 × 10⁶ B) / 400 B = 5000 个单个分组在瓶颈链路上的传输时延 (T_pkt_bottleneck):P / R_bottleneck = 3200 bits / (10 × 10⁶ bps) = 0.00032 s

Tps = H × T_pkt_bottleneck + (N - 1) × T_pkt_bottleneck

= 3 × 0.00032 s + (5000 - 1) × 0.00032 s

= 0.00096 s + 4999 × 0.00032 s

= 0.00096 s + 1.59968 s

= 1.60064 s

4. 报文交换时间 (Tms) 计算

报文交换采用存储转发机制,每个中间节点都需要完整接收整个报文才能转发。因此,总时延是报文在每条链路上的传输时延之和。

报文在瓶颈链路上的传输时延 (T_msg_bottleneck):F / R_bottleneck = (16 × 10⁶ bits) / (10 × 10⁶ bps) = 1.6 s

Tms = H × T_msg_bottleneck

= 3 × 1.6 s

= 4.8 s

5. 结果比较

Tcs ≈ 1.600032 sTps ≈ 1.600640 sTms = 4.800000 s

结论:Tms > Tps > Tcs。因此,正确答案为B。

6. C语言代码实现与验证

以下C语言代码实现了上述时延计算逻辑,并可以用于验证不同参数下的结果。

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

// 交换方式时延计算结果结构

typedef struct {

double circuitSwitching; // 电路交换时间

double packetSwitching; // 分组交换时间

double messageSwitching; // 报文交换时间

} TransmissionTimes;

// 计算多跳网络中三种交换方式的传输时间

TransmissionTimes calculateMultiHopTimes(

long fileSize, // 文件大小(字节)

double linkRates[], // 各链路速率数组(bps)

int hopCount, // 跳数

int packetSize, // 分组大小(字节)

double setupTime // 建立时间(秒)

) {

TransmissionTimes times;

// 查找瓶颈链路速率

double minRate = linkRates[0];

for (int i = 1; i < hopCount; i++) {

if (linkRates[i] < minRate) {

minRate = linkRates[i];

}

}

// 1. 电路交换时间:建立时间 + 文件在瓶颈链路上的传输时间

times.circuitSwitching = setupTime + (double)(fileSize * 8) / minRate;

// 2. 分组交换时间:流水线传输

int packetCount = (int)ceil((double)fileSize / packetSize);

double packetBits = packetSize * 8.0;

// 瓶颈链路上的单个分组传输时延

double bottleneckPacketDelay = packetBits / minRate;

// 第一个分组的端到端时延(累加每跳的传输时延)

double firstPacketE2EDelay = 0;

for (int i = 0; i < hopCount; i++) {

firstPacketE2EDelay += packetBits / linkRates[i];

}

// 总分组交换时间 = 第一个分组端到端时延 + (分组总数 - 1) * 瓶颈链路单个分组传输时延

times.packetSwitching = firstPacketE2EDelay + (packetCount - 1) * bottleneckPacketDelay;

// 3. 报文交换时间:存储转发,累加每跳的报文传输时延

times.messageSwitching = 0;

for (int i = 0; i < hopCount; i++) {

times.messageSwitching += (double)(fileSize * 8) / linkRates[i];

}

return times;

}

// 打印时延比较结果

void printComparison(TransmissionTimes times) {

printf("传输时间计算结果:

");

printf("电路交换时间 Tcs = %.6f 秒

", times.circuitSwitching);

printf("分组交换时间 Tps = %.6f 秒

", times.packetSwitching);

printf("报文交换时间 Tms = %.6f 秒

", times.messageSwitching);

printf("

时间关系分析:

");

if (times.messageSwitching > times.packetSwitching &&

times.packetSwitching > times.circuitSwitching) {

printf("Tms > Tps > Tcs (与题目答案一致)

");

} else {

printf("其他关系,请检查计算或参数。

");

}

}

int main() {

printf("=== 2025-33题 计算机网络交换技术时延分析 ===

");

// 题目给定参数

long fileSize = 2 * 1000000; // 2MB = 2×10^6 B

double setupTime = 32e-6; // 32μs

int packetSize = 400; // 400B

int hopCount = 3; // 3跳

double linkRates[] = {10e6, 100e6, 1000e6}; // 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps

printf("

--- 参数概览 ---

");

printf("文件大小: %ld B

", fileSize);

printf("建立时间: %.0f μs

", setupTime * 1e6);

printf("分组大小: %d B

", packetSize);

printf("网络跳数: %d

", hopCount);

printf("链路速率: %.0f Mbps, %.0f Mbps, %.0f Mbps

",

linkRates[0]/1e6, linkRates[1]/1e6, linkRates[2]/1e6);

TransmissionTimes result = calculateMultiHopTimes(

fileSize, linkRates, hopCount, packetSize, setupTime);

printf("

--- 计算结果 ---

");

printComparison(result);

return 0;

}

代码运行结果:

=== 2025-33题 计算机网络交换技术时延分析 ===

--- 参数概览 ---

文件大小: 2000000 B

建立时间: 32 μs

分组大小: 400 B

网络跳数: 3

链路速率: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps

--- 计算结果 ---

传输时间计算结果:

电路交换时间 Tcs = 1.600032 秒

分组交换时间 Tps = 1.600640 秒

报文交换时间 Tms = 4.800000 秒

时间关系分析:

Tms > Tps > Tcs (与题目答案一致)

📈 复杂度分析

1. 时间复杂度

对于文件传输的时延计算,我们主要关注的是数据在网络中传输的总时间。从算法角度看,上述计算过程是**O(1)**的,因为无论文件多大,链路跳数多少,计算步骤都是固定的常数次数学运算。

2. 空间复杂度

同样,在计算过程中,我们只使用了固定数量的变量来存储文件大小、速率、跳数等参数,以及最终的计算结果。因此,空间复杂度也是O(1)。

🚀 实际应用场景

理解不同交换技术的时延特性,对于网络设计和应用选择至关重要。

1. VoIP (Voice over IP) 通话

VoIP 对实时性要求极高,更倾向于电路交换的低且固定的时延特性。尽管实际VoIP基于分组交换,但会采用QoS(Quality of Service)机制来模拟电路交换的低时延和抖动。

2. 大文件传输

对于FTP下载、云存储同步等大文件传输场景,分组交换因其高效的流水线传输和资源共享能力而成为首选。它能充分利用网络带宽,即使在多跳网络中也能保持较高吞吐量。

3. 电子邮件系统

早期的电子邮件系统,以及一些非实时的数据传输,可能会采用报文交换的思想。它不要求实时性,但能确保数据的完整性,且对网络拥塞不敏感。

⚠️ 常见错误与调试技巧

1. 单位转换错误

问题:Mbps(兆比特每秒)和MB(兆字节)经常混淆,导致计算结果相差8倍。技巧:始终将所有数据量转换为比特 (bits),将所有时间转换为秒 (s),将所有速率转换为比特每秒 (bps)。

1 MB = 10⁶ B = 8 × 10⁶ bits1 Mbps = 10⁶ bps1 μs = 10⁻⁶ s

2. 混淆流水线效应

问题:将分组交换的总时延简单地乘以跳数,忽略了流水线并行传输的优势。技巧:记住分组交换的公式

Tps = H × T_pkt_bottleneck + (N - 1) × T_pkt_bottleneck

H × T_pkt_bottleneck

(N - 1) × T_pkt_bottleneck

3. 瓶颈链路识别不清

问题:在多跳网络中,错误地选择了非瓶颈链路进行时延计算。技巧:瓶颈链路是所有链路中速率最低的那条。数据传输的整体速度受限于最慢的环节。

📚 总结与展望

通过对2025年408真题的深入剖析,我们不仅掌握了电路交换、分组交换和报文交换三种基本网络交换技术的时延计算方法,更理解了它们各自的优缺点及适用场景。分组交换凭借其高效的流水线传输和资源共享能力,成为现代互联网的基石;而报文交换因其存储转发机制导致的最大时延,在实时性要求高的场景中逐渐被淘汰;电路交换则在特定场景(如传统电话网络)中仍有其价值。

未来,随着5G、物联网、边缘计算等技术的发展,网络时延的优化将变得更加关键。理解这些基础概念,将有助于我们更好地应对未来的网络挑战。

标签:#计算机网络 #408考研 #时延计算 #电路交换 #分组交换 #报文交换 #C语言 #算法分析 #真题解析 #网络性能

版权声明:

【良师408】所收录真题根据考生回忆整理,命题版权归属教育部考试中心所有。本文内容为作者原创,仅供学习交流使用,严禁用于商业用途。

作者简介

周忠良,男,1968 年 10 月生,安徽桐城人,退役军官。现为资深高校教师、研究员,兼具金融科技与人工智能领域丰富实践经验。

教学领域:主讲《计算机学科专业基础(408)》《大数据分析》《JavaEE 开发》《云安全原理》《机器学习》等课程,覆盖本科至研究生层次。院校合作:曾执教于中国人民大学、大连理工大学、东北大学、北京外国语大学、北京石油化工学院、苏州大学、常州大学、盐城工学院等国内二十多所高校,累计授课超 50 门次,涵盖大数据、人工智能、金融科技等前沿方向。实践教学:主导“智慧云平台”“分布式系统架构”“金融大数据计量”等企业实训项目,注重产教融合。学术指导:指导学生获全国水下机器人大赛一等奖、算法竞赛奖项,并获“优秀指导教师”称号。

跨领域专长

技术能力:精通 Python、Java、C++等编程语言,擅长类脑计算、深度学习、大数据分析及云计算安全。金融科技:持有证券、基金执业资格,深耕量化交易、智能投顾及区块链技术研究。

荣誉与成果

军队科技进步一等奖(国家 863 项目)、二、三等奖等多项奖励曾任中国传媒大学特聘教授、清华大学 AI 项目研究员

联系方式 :

微信(goodteacher408)E-mail:243969453@qq.com

相关文章