在 Linux 和类 Unix 系统中,cp (copy) 命令是每个用户和系统管理员日常工作中不可或缺的工具。它用于复制文件和目录,功能看似简单,但其背后蕴含着操作系统的底层工作原理,并提供了丰富的选项以应对各种复杂的复制场景。本文将从原理、参数和实验三个维度,对 cp 命令进行深入剖析。

一、cp 命令的基本工作原理

要真正理解 cp,我们需要了解它在执行时,操作系统层面发生了什么。其核心是系统调用(System Calls),即用户程序请求操作系统内核服务的接口。

1. 复制单个文件

当您执行 cp source_file destination_file 时,大致流程如下:

- 打开源文件: cp 命令通过 open() 系统调用,以只读模式(O_RDONLY)打开源文件 source_file,获取一个文件描述符(file descriptor)。

- 创建/打开目标文件: cp 再次使用 open() 系统调用,以只写、创建(O_WRONLY | O_CREAT)和截断(O_TRUNC,如果文件已存在则清空)模式打开目标文件 destination_file,获取另一个文件描述符。如果目标文件不存在,则会根据当前用户的 umask 设置来创建它。

- 循环读写: cp 进入一个循环。

- 使用 read() 系统调用从源文件的文件描述符中读取一块数据到内存中的一个缓冲区(buffer)。

- 使用 write() 系统调用将缓冲区中的数据写入到目标文件的文件描述符中。

- 这个循环持续进行,直到 read() 返回0,表明源文件已全部读取完毕。

- 关闭文件: cp 使用 close() 系统调用关闭两个文件的描述符,释放资源。

- 复制元数据 (可选): 如果使用了 -p 或 -a 等参数,cp 会额外调用 stat() 来获取源文件的元数据(如权限模式、所有权、时间戳),然后通过 chmod()、chown()、utime() 等系统调用将这些元数据应用到目标文件上。

2. 复制目录(递归)

当您使用 -r 或 -R 参数复制目录时,过程更为复杂:

- 创建目标目录: cp 使用 mkdir() 系统调用在目标位置创建顶层目录。

- 遍历源目录: cp 使用 opendir() 和 readdir() 系统调用来读取源目录下的所有条目(文件、子目录等)。

- 递归处理: 对于源目录中的每一个条目:

- 如果是文件: 则执行上述“复制单个文件”的流程。

- 如果是子目录: 则递归地重复“复制目录”的整个过程,即在目标位置创建对应的子目录,然后遍历并复制该子目录下的所有内容。

- cp 会机智地忽略 . (当前目录) 和 .. (上级目录) 这两个特殊条目。

理解这个原理有助于我们排查问题,例如,为什么复制大文件会占用大量内存(缓冲区)和I/O资源,以及为什么权限和时间戳默认情况下不会被保留。

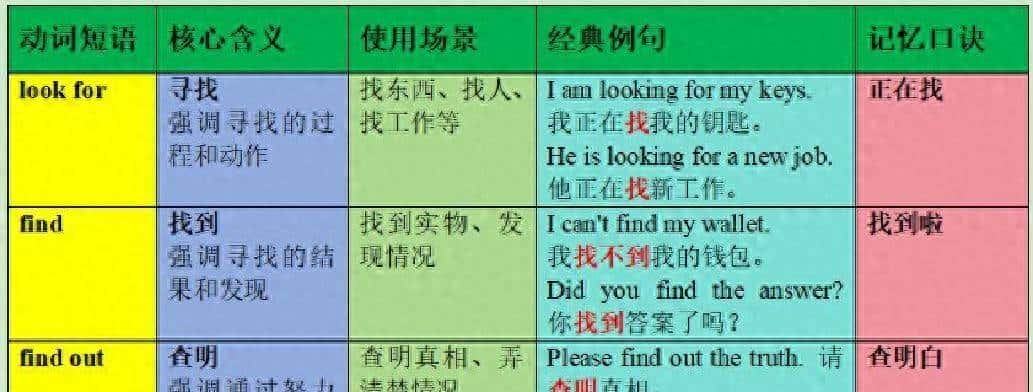

二、cp 命令的核心参数详解

cp 的强劲之处在于其丰富的命令行参数,以下是一些最常用和最重大的参数:

|

参数 |

长格式 |

描述 |

|

-r, -R |

–recursive |

递归复制。复制目录及其所有内容的必备参数。 |

|

-p |

–preserve |

保留元数据。保留文件的模式(权限)、所有权(需要root权限)和时间戳。 |

|

-a |

–archive |

归档模式。相当于 -dR –preserve=all。它不仅递归复制、保留所有元数据,还会保留符号链接本身而不是链接指向的文件。这是进行目录备份和镜像的首选参数。 |

|

-f |

–force |

强制覆盖。如果目标文件已存在且无法打开进行写入,cp 会先尝试删除它,然后再次尝试创建。 |

|

-i |

–interactive |

交互模式。在覆盖现有文件之前,会提示用户确认。 |

|

-v |

–verbose |

详细模式。显示每个文件被复制的过程,便于监控和调试。 |

|

-u |

–update |

更新模式。仅当源文件比目标文件新,或者目标文件不存在时,才执行复制。 |

|

-l |

–link |

创建硬链接,而不是复制文件内容。 |

|

-s |

–symbolic-link |

创建符号链接,而不是复制文件。 |

|

–backup[=CONTROL] |

无 |

备份已存在的目标文件。在覆盖前,为目标文件创建一个备份。CONTROL可以是none, numbered (1), 或 simple (~)。 |

|

-d |

无 |

等同于 –no-dereference –preserve=links,即不解引用符号链接,直接复制链接本身。 |

特别辨析:-p vs -a

- -p: 保留模式、所有权、时间戳。

- -a: 更全面,除了 -p 的功能,还递归复制并保留符号链接。因此,cp -a sourcedir destdir 是一个超级可靠的目录完整复制命令。

三、cp 命令实战演练

光说不练假把式,让我们通过一系列实验来掌握 cp 的用法。

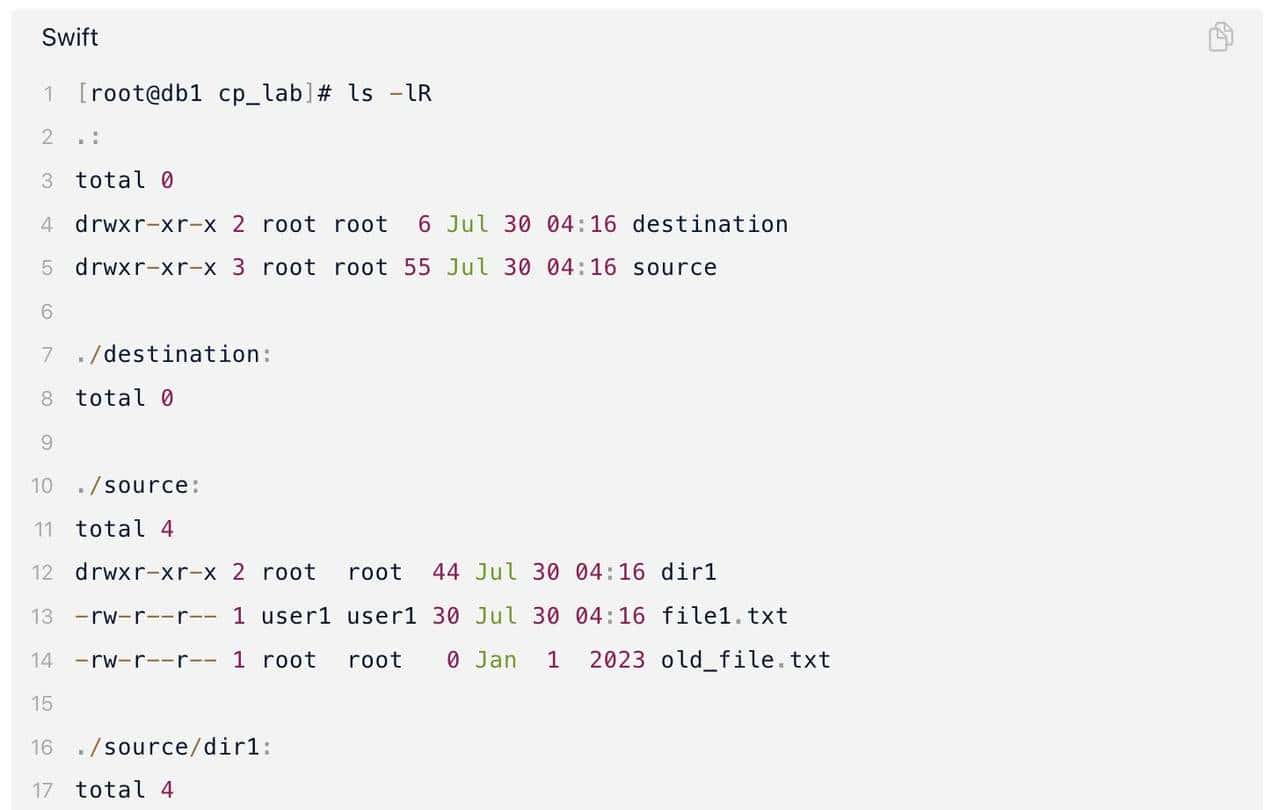

1、准备实验环境

第一,创建一个用于实验的目录和文件结构。

目录结构如下

2、实验开始

实验1:基本文件复制与重命名

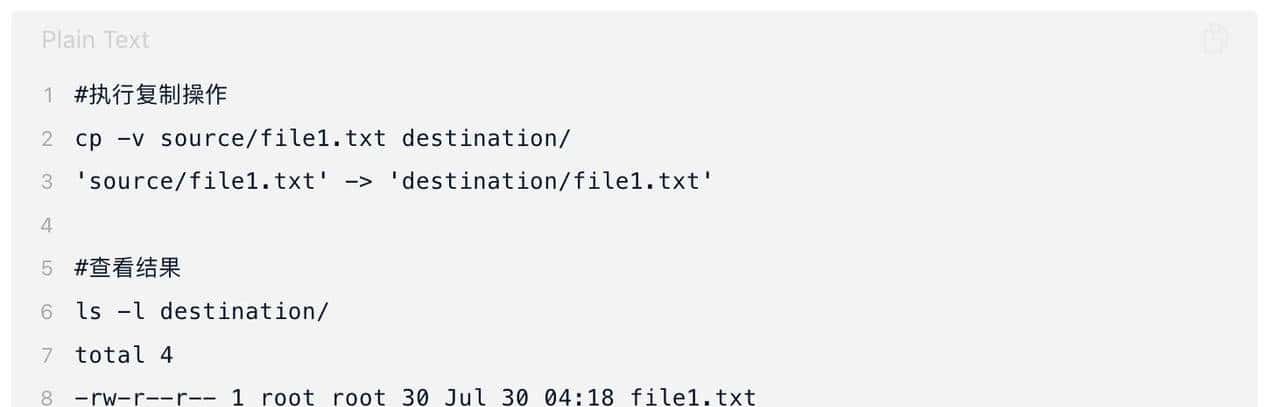

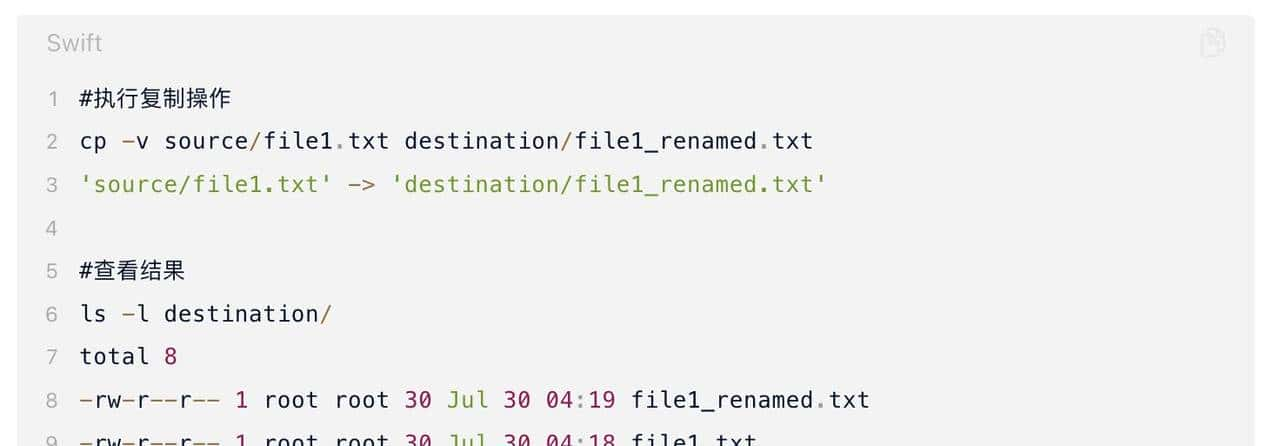

1. 复制文件到目录

2. 复制文件并重命名

结果分析:

- -v 参数让我们清楚地看到哪个文件被复制到了哪里。

- 默认情况下,复制的文件的属性,包括用户、所属组、创建时间会被修改为当前用户的。

实验2:交互式与强制覆盖

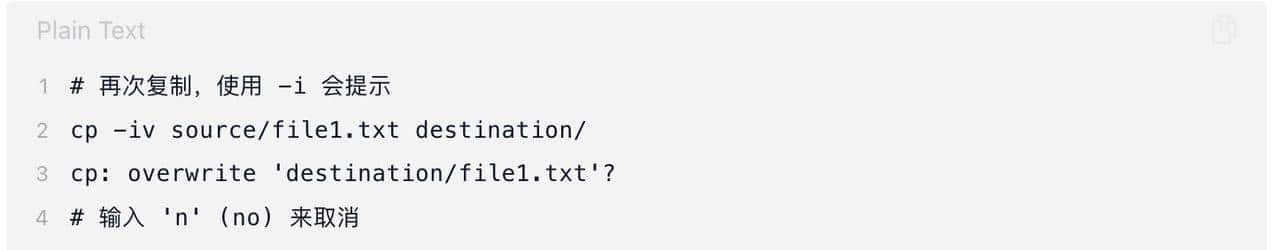

3. 交互式复制,防止覆盖

结果分析: -i 是一个安全开关,防止意外覆盖重大文件。

实验3:递归复制目录(-r vs -a)

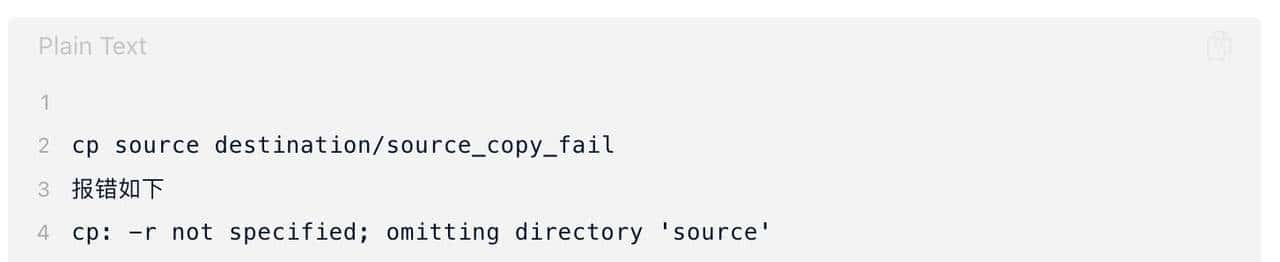

4. 尝试不带 -r 复制目录(会失败)

5. 使用 -r 递归复制

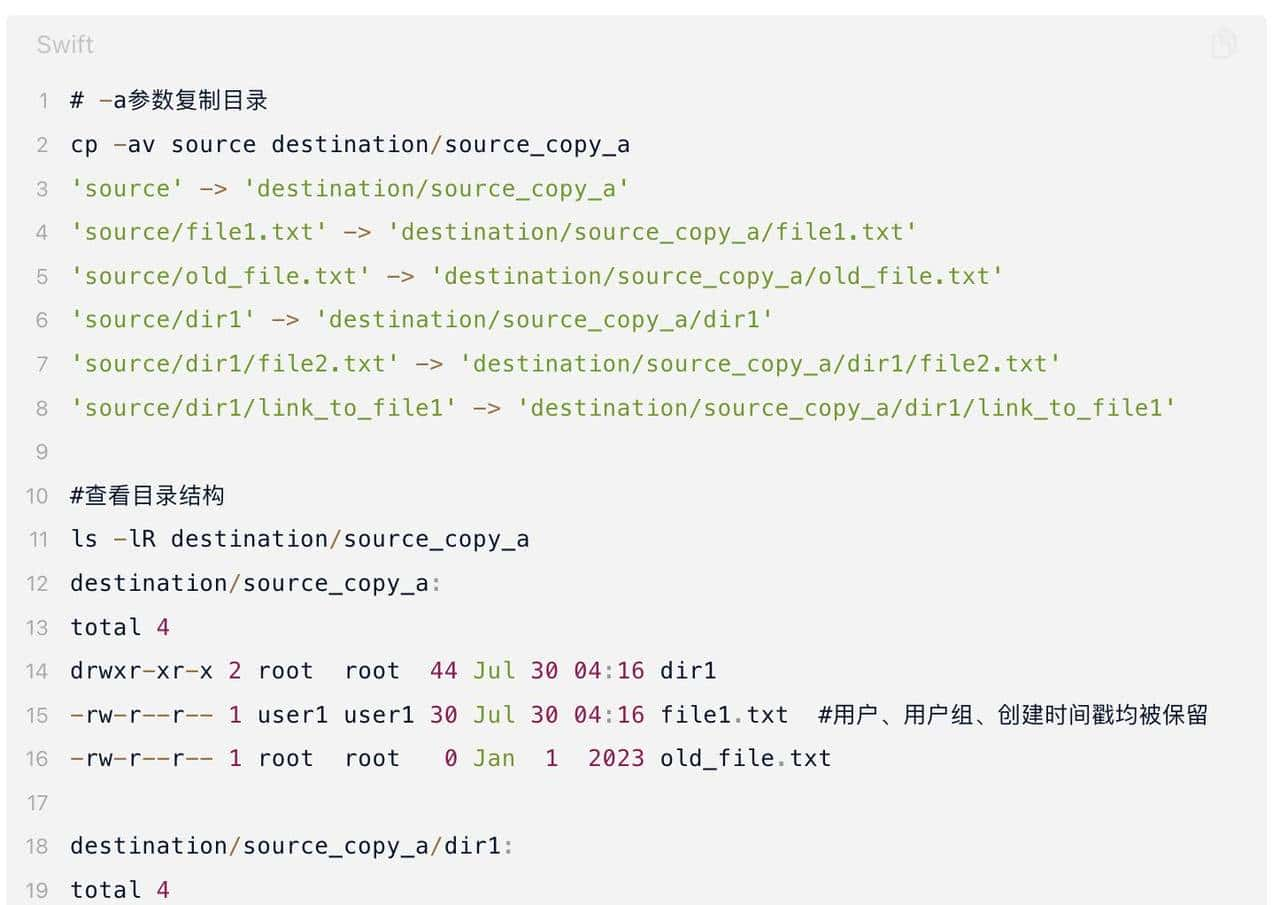

6. 使用 -a (归档模式) 复制

结果分析:

- 不带 -r 的复制会报错 cp: -r not specified; omitting directory 'source'。

- 对比 source_copy_r 和source_copy_a 的 ls -lR 输出。你会发现,使用-r 复制时,link_to_file1 符号链接被“解引用”了,即它指向的 file1.txt 的内容被复制了过来,变成了一个新文件。而使用 -a,符号链接本身被完整地保留了下来。此外,所有文件和目录的时间戳也与源完全一致。

实验4:保留属性 (-p) 和更新 (-u)

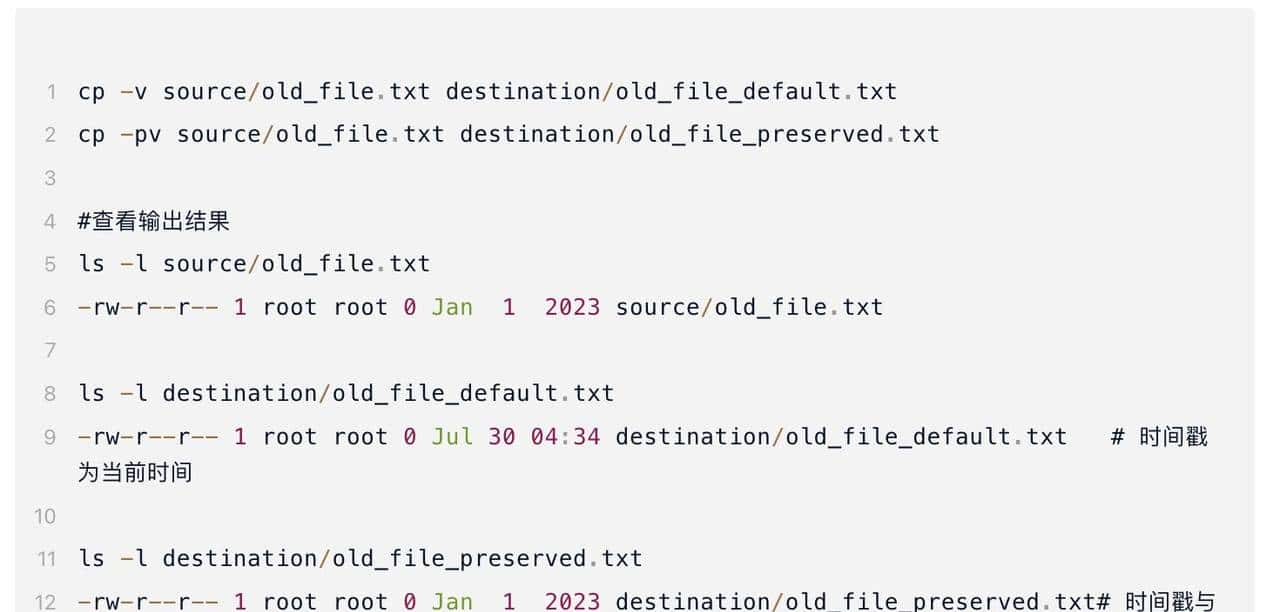

7. 比较默认复制和使用 -p 复制的时间戳差异

8. 使用 -u 更新

结果分析: -p 对于保持文件元数据的一致性至关重大。-u 在同步文件夹、只复制增量文件时超级有用。

实验5:创建链接 (-l 和 -s)

9. 创建硬链接

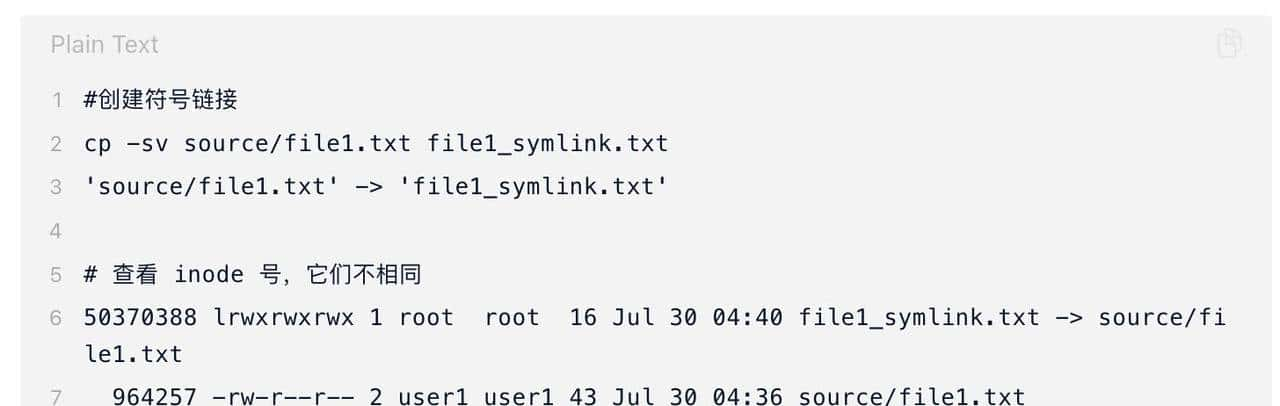

10. 创建符号链接

结果分析: ls -li 的输出中,第一列是 inode 号。硬链接的 inode 号与源文件完全一样,它们指向磁盘上同一份数据。符号链接则是一个全新的文件,有自己的 inode,其内容是源文件的路径。

四、总结与最佳实践

- 基本原理: cp 的核心是利用 open, read, write, close 等系统调用进行数据流的传输。

- 日常使用:

- 复制文件: cp source_file dest_file

- 复制目录: cp -r source_dir dest_dir

- 最佳实践:

- 完整备份/镜像目录: 始终使用 cp -a。它能最忠实地复制整个目录树,包括权限、时间和符号链接。

- 防止意外覆盖: 在交互式 Shell 环境中,可以为 cp 设置别名 alias cp='cp -i' (可加入 ~/.bashrc),以增加一道安全防线。

- 监控大文件复制: 复制大文件或大量文件时,使用 -v 参数可以让你看到进度,而不是面对一个静默的终端。

- 注意路径结尾的斜杠: cp -r source/ dest 会将 source 目录中的内容复制到 dest 目录中。而 cp -r source dest 会在 dest 目录下创建一个名为 source 的目录,再将内容复制过去。这是个细微但重大的差别。

cp 命令虽然简单,但精通其原理和参数对于高效、安全地管理 Linux 系统至关重大。希望通过本文的详细介绍和实验,您能对其有一个更深刻的理解。

相关文章