打开手机刷购物软件时,你可能会好奇:平台怎么知道你喜爱什么商品?点击外卖订单追踪,你是否想过:系统如何实时更新骑手位置?这些背后,都离不开“数据”的支撑。但海量数据若只是躺在表格里,就像散落的珍珠,无法展现真正价值。而可视化大屏,正是把这些“珍珠”串成项链的工具——它能将复杂数据转化为动态图表、实时地图,让信息一目了然。

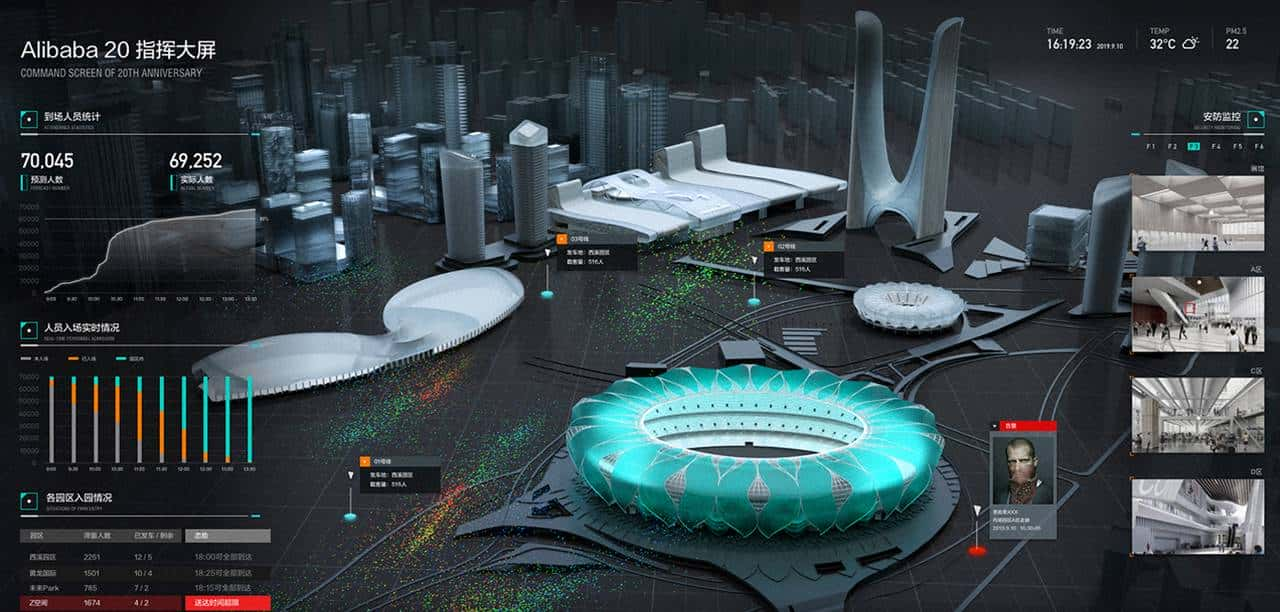

提到可视化大屏,阿里的作品总能让人眼前一亮。从双11狂欢节上实时跳动的交易数据大屏,到助力城市治理的“城市大脑”大屏,再到服务商家的店铺运营大屏,阿里出品的每一款可视化大屏,都兼具“颜值”与“实力”,成为行业里的标杆。今天,我们就来拆解阿里可视化大屏的“精品密码”,看看它到底厉害在哪里,又能给我们带来哪些启发。

一、先搞懂:可视化大屏不是“花架子”,而是“决策利器”

在聊阿里大屏之前,我们得先清楚:可视化大屏不是用来“炫技”的,而是解决实际问题的“工具”。尤其是对阿里这样业务覆盖广、数据量大的企业来说,大屏的质量直接影响工作效率和决策准确性。

先说说劣质可视化大屏的常见问题:有的数据更新慢,等你看到“销量异常”时,损失已经造成;有的界面杂乱,图表堆在一起,看半天找不到重点;还有的脱离业务,只展示“美丽数字”,却无法指导实际工作。列如某企业的销售大屏,只显示“本月销售额100万”,却不标注“哪些产品卖得好、哪个地区贡献大”,管理者根本没法据此调整策略。

而精品可视化大屏,必须满足三个核心要求:

第一是实时性,数据更新延迟要控制在秒级,确保看到的是“当下正在发生的事”;第二是可读性,布局清晰、图表适配、色彩协调,核心信息一眼就能抓住;第三是业务性,数据展示要紧扣需求,能直接为决策提供支撑。阿里的可视化大屏,正是在这三点上做到了极致,才成为行业标杆。

二、阿里可视化大屏的“精品基因”:三大维度突破

阿里的可视化大屏之所以优秀,不是靠单一优势,而是在“技术底层、视觉设计、业务适配”三个维度形成了合力,每一环都经得起考验。

(1)技术底层:稳如磐石,扛住“亿级数据”考验

可视化大屏的核心是“数据”,而阿里的业务场景中,数据量级常常达到“亿级”。列如双11期间,每秒有上百万笔订单产生,每小时有上亿条用户行为数据需要处理。要让这些数据在大屏上“实时、准确、不卡顿”,背后需要强劲的技术支撑。

阿里的技术优势,第一体目前实时数据处理能力上。它自主研发的“Flink”实时计算框架,就像一条“高速传送带”,能把分散在各个业务系统(列如淘宝的交易系统、菜鸟的物流系统)的数据,实时采集、清洗、计算后推送到大屏。有数据显示,Flink能实现“数据从产生到展示,延迟不超过1秒”。列如双11的实时交易大屏,我们看到的“每秒成交额”“累计订单量”,都是Flink实时计算的结果,每一个数字都和实际交易同步。

其次是高并发承载能力。双11期间,全球上百万商家、媒体、用户会同时观看实时大屏,如果系统不稳定,很容易出现“卡顿、黑屏”。阿里通过“云计算”搭建了“弹性伸缩”的服务器集群:观看人数多了,自动增加服务器;人数少了,自动减少服务器。据阿里技术团队透露,双11大屏曾最高承载“每秒10万次”访问请求,依然保持零卡顿。

(2)视觉设计:好看又好懂,让数据“会说话”

许多人第一次见阿里的可视化大屏,都会被它的“颜值”吸引。但这份“颜值”不是靠“花里胡哨的特效”,而是靠“符合业务逻辑的设计”,让数据既能“好看”,又能“好懂”。

阿里的视觉设计有三个“黄金法则”:

一是核心指标“一眼聚焦”。大屏布局遵循“主次分明”,最重大的指标(列如双11的“累计成交额”、城市大屏的“交通拥堵指数”)会放在屏幕中间、面积最大的区域,用大字体、高对比度颜色(列如红色、金色)突出。次要指标(列如“各地区销量占比”)则放在两侧,用小图表展示,不抢核心信息的“风头”。列如淘宝商家的运营大屏,中间是“今日销售额”和“访客数”,两侧才是“用户性别分布”,逻辑清晰。

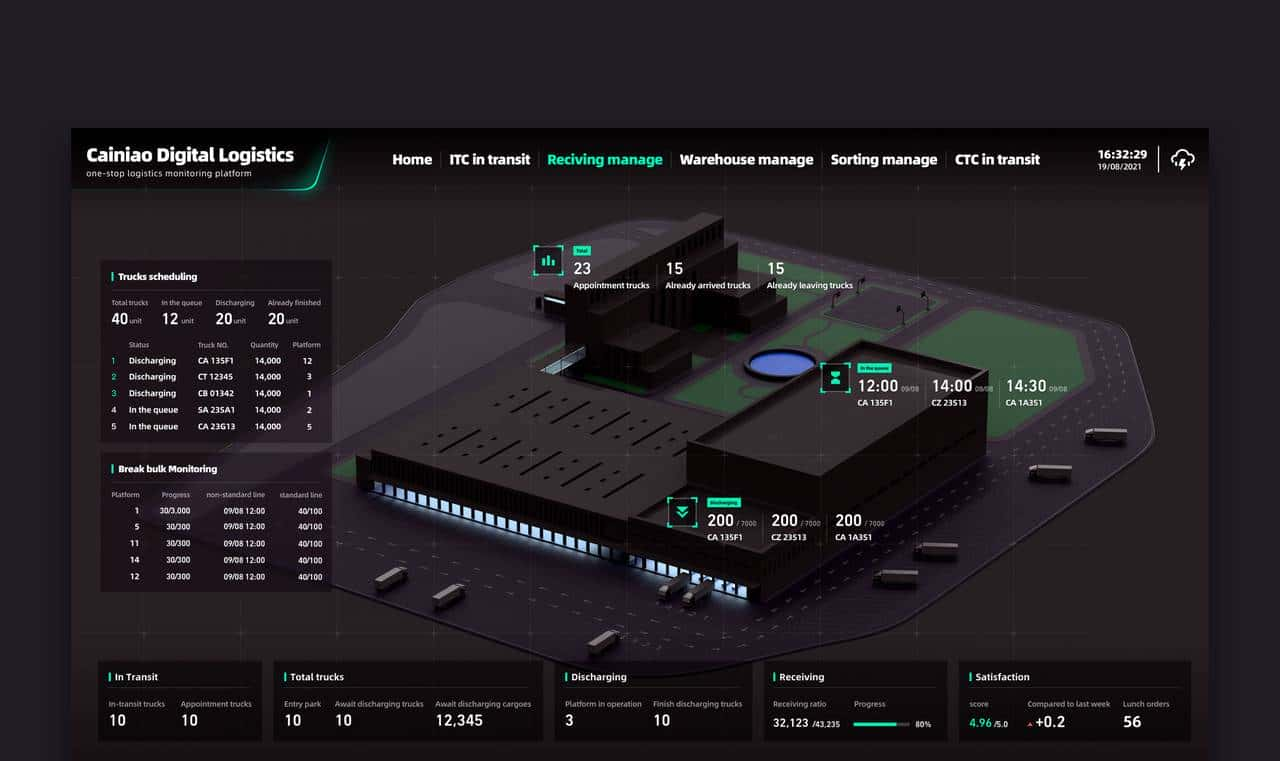

二是图表选择“适配业务”。阿里从不用“为了用图表而用图表”,而是根据数据类型和需求选最合适的图表。列如展示“各地区销量对比”用“柱状图”,直观看数值大小;展示“用户增长趋势”用“折线图”,清晰看变化规律;展示“物流网点分布”用“地图+气泡”,气泡大小代表订单量,一眼能看出地域差异。菜鸟的物流大屏就是如此,用“绿色线条”代表运输路线,“红色圆点”代表网点,“蓝色气泡”代表待配送包裹,就算不懂物流,也能看懂包裹的流转情况。

三是色彩搭配“克制协调”。劣质大屏常用“五颜六色”导致视觉混乱,而阿里的大屏一般只用3-5种颜色,且每种颜色都有“业务含义”。列如双11大屏用“红色”代表成交额(喜庆醒目),“金色”代表订单量(珍贵有价值);城市大屏用“绿色”代表空气质量良好,“红色”代表重度污染。这种设计不仅美观,还能让观众通过颜色快速获取信息——看到城市大屏某区域变红色,就知道空气质量出了问题。

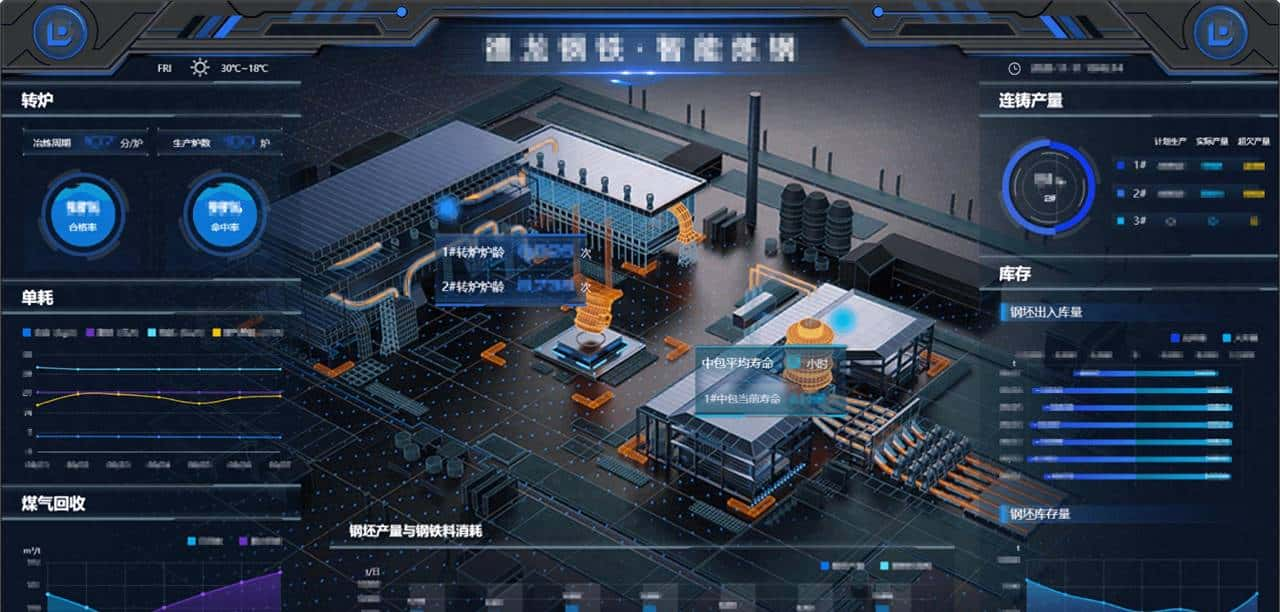

(3)业务适配:从“通用模板”到“定制化方案”

不同业务场景,对大屏的需求完全不同。电商需要“销量、订单”数据,物流需要“包裹、运输”数据,城市治理需要“交通、安全”数据。阿里的可视化大屏不是“一刀切的通用产品”,而是能根据场景定制,让大屏真正融入业务。

我们来看三个典型案例:

第一个是双11全球狂欢节大屏。它的核心目标是“展示全球交易盛况,传递商业信心”,所以大屏上不仅有“累计成交额”“每秒订单量”,还实时展示“全球订单分布地图”(闪烁光点代表订单,光点越密订单越多)、“热门商品TOP10”、“物流进度追踪”。这些数据能让商家看到市场热度,调整备货策略,也让公众直观感受中国电商的实力。

第二个是菜鸟物流智慧大屏。它的目标是“监控全国物流网络,保障包裹高效配送”,所以大屏上会实时展示“全国包裹数量趋势”(折线图)、“各省份网点忙闲程度”(绿色代表空闲,红色代表爆单)、“重点线路运输进度”(动态货车图标展示位置)。调度团队通过大屏,能快速发现“哪个网点爆单”“哪条线路堵车”,然后增派人员、调整路线。据统计,有了这个大屏,全国快递“平均配送时长”缩短15%,爆单网点处理效率提升30%。

第三个是阿里云“城市大脑”大屏。它的目标是“协助城市管理者实时掌握运行状态,提升治理效率”。列如杭州的“城市大脑”大屏,中间是“全市交通拥堵指数”,两侧是“重点路口车流量”(实时视频+数据叠加)、“公交车实时位置”、“空气质量数据”。管理者看到某个路口拥堵,就能通过大屏联动交通信号系统,调整红绿灯时长。数据显示,杭州用了这个大屏后,主干道拥堵率下降20%,公交车准点率提升15%。

三、阿里可视化大屏的“价值启示”:不止“看数据”,更要“用数据”

阿里的可视化大屏之所以被称为“精品”,不仅由于技术强、设计好,更由于它实现了“从数据展示到业务决策的闭环”——不是让人们“看个热闹”,而是让数据“帮人做事”。

对企业来说,它让决策从“事后分析”变成“实时调整”。过去,商家要等第二天才能看到前一天的销量数据,发现问题时已无法挽回;目前通过店铺运营大屏,实时看到“某商品销量突然下降”,结合“用户评价”“流量来源”数据,能立刻判断是“详情页有问题”还是“推广失效”,快速修改策略。有商家反馈,用了阿里大屏后,“问题响应时间从24小时缩短到10分钟”,挽回不少损失。

对行业来说,它推动了“可视化技术普惠化”。阿里通过“阿里云”,把自己的大屏技术做成“低代码工具”(列如DataV平台)。就算是没有专业技术团队的中小企业、政府部门,也能通过拖拽组件、选择模板,快速搭建大屏。列如某三线城市的交通部门,用DataV只用1周就做出“城市交通实时大屏”,监控200多个路口车流量,调整红绿灯后,当地拥堵率下降12%。

对普通人来说,它让“抽象数据”变成了“可感知的便利”。我们在淘宝买东西,能实时看包裹位置;出门用高德地图,能看到实时路况——这些便利的背后,都有阿里可视化技术的支撑。数据不再是冰冷的数字,而是能改善生活的“帮手”。

四、总结:阿里大屏的“精品密码”,是“技术、设计、业务”的融合

看完阿里可视化大屏的优势,我们会发现:它的“精品”不是偶然,而是“技术支撑实时性、设计提升可读性、业务适配实现价值”三者深度融合的结果。它告知我们:好的可视化大屏,不是“技术堆砌”,也不是“设计炫技”,而是“以业务为核心,让数据服务于决策、服务于生活”。

如今,可视化大屏已经成为各行各业数字化转型的“标配”。而阿里的经验,也为行业提供了参考:要做精品大屏,既要扎稳技术的根,确保数据实时准确;也要练好设计的功,让数据清晰易懂;更要踩准业务的点,解决实际问题。

未来,随着AI、5G技术的发展,阿里的可视化大屏还会有更多可能——列如用AI提前预警数据异常,用5G实现更高速的远程监控。但无论技术如何变,“以业务为核心,让数据创造价值”的“精品基因”,永远是阿里大屏的竞争力,也是所有可视化产品该追求的方向。

相关文章