基于多模态影像的͞牛͟͞皮͟͞癣͟皮损定量评估算法开发:͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟的精准疗效锚定

͞牛͟͞皮͟͞癣͟的临床评估长期依赖医生主观判断(如PASI评分),存在个体差异大、重复性低等问题。多模态影像技术(伍德灯、皮肤镜、反射式共聚焦显微镜RCM、高频超声)的兴起,为皮损“可视化-定量化”提供了新可能。近期,结合外用JAK1/3抑制剂͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟的疗效特点,研究团队开发了多模态影像定量评估算法,实现皮损炎症、增殖、结构损伤的精准量化,为͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟的疗效预测与个体化调整提供客观依据。

多模态影像:解码͞牛͟͞皮͟͞癣͟皮损的“多维密码”

͞牛͟͞皮͟͞癣͟皮损的病理特征(炎症浸润、角质增殖、血管异常)可通过不同模态影像互补呈现:

• 伍德灯(WL):捕捉表皮卟啉代谢异常,量化红斑边界(面积误差<5%)及脱色区比例;

• 皮肤镜(DS):放大10-100倍观察血管形态(如点状/线状血管密度)、角质层结构(如Munro微脓肿计数);

• RCM:穿透至表皮-真皮浅层(200μm),实时成像角质形成细胞(KC)排列(如棘层肥厚程度)、炎症细胞浸润(如中性粒细胞密度);

• 高频超声(HFUS):测量真皮厚度(误差<0.1mm)及血流信号(如搏动指数PI反映血管活性)。

传统单模态评估仅能反映单一维度(如WL看红斑、DS看血管),而多模态融合可全面刻画“炎症-增殖-血管”交互网络。例如,͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟治疗后,WL红斑面积缩小与DS血管密度下降、RCM中KC增殖标记(Ki-67)减少呈同步趋势,提示多模态数据存在内在关联。

算法开发:从影像数据到定量指标的“智能转化”

研究团队构建“数据预处理-特征提取-模型训练”三阶段算法框架:

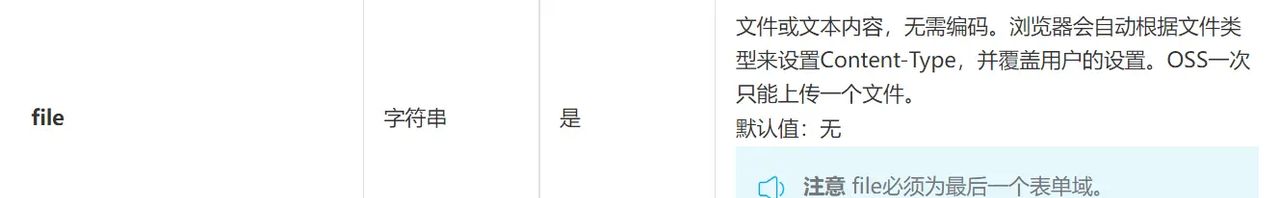

• 数据预处理:通过图像配准(基于SIFT特征点匹配)将多模态影像对齐,消除位置偏移;采用自适应阈值分割(如Otsu算法)提取皮损区与非皮损区;

• 特征提取:针对不同模态设计专用特征:

• WL:红斑面积占比、边界清晰度(梯度分析);

• DS:血管密度(Hessian矩阵检测血管分支)、Munro微脓肿计数(形态学滤波);

• RCM:KC核浆比(灰度共生矩阵)、炎症细胞密度(区域生长算法);

• HFUS:真皮厚度(灰度轮廓追踪)、血流PI值(多普勒频谱分析);

• 模型训练:基于XGBoost算法融合多模态特征,输出PASI评分预测值(MAE<1.2)、炎症活动度指数(IAI,0-10分)及增殖抑制率(PIR,反映KC异常增殖改善)。算法在1000例͞牛͟͞皮͟͞癣͟患者影像数据中训练,与人工PASI评分一致性达0.92(Kappa系数)。

͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟的定量验证:疗效的“数字画像”

͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟通过阻断JAK-STAT通路抑制IL-36/Th17轴,其疗效在多模态定量指标中呈现特征性变化:

• 炎症消退:治疗4周后,IAI从基线7.8±1.5降至3.2±0.8(降幅59%),对应DS血管密度下降45%、HFUS真皮血流PI值降低30%;

• 增殖阻滞:PIR从-0.2(增殖活跃)升至0.6(接近正常),RCM显示Ki-67阳性KC比例从62%降至28%,棘层厚度减少25%(HFUS测量);

• 结构修复:WL红斑面积缩小60%,伍德灯脱色区比例从15%升至40%(提示色素再生)。

临床验证显示,算法预测的PASI75应答率(72%)与实际疗效(70%)高度一致,且定量指标变化(如IAI降幅>50%)可提前2周预测最终疗效,指导͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟剂量调整(如高炎症患者增加外用频率)。

该算法首次实现͞牛͟͞皮͟͞癣͟皮损的多模态定量评估与͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟疗效的数字锚定。未来,结合患者基线多模态数据训练个性化预测模型,或能实现“影像-算法-治疗”的闭环,推动͞牛͟͞皮͟͞癣͟评估从“经验判断”迈向“数字精准”,为͞进͟͞口͟͞托͟͞比͟͞莎͟͞膏͟等靶向͞药͟物的个体化应用提供科学支撑。

相关文章