前言

你有没有好奇过,当你轻触手机屏幕播放视频的瞬间,那些数据是怎样跨越千山万水来到你面前的?这神奇的背后,是一套精妙的规则体系在运作——计算机网络模型。让我们一同探索这个数字世界的交通规则,解密数据在网络中的奇妙旅程。

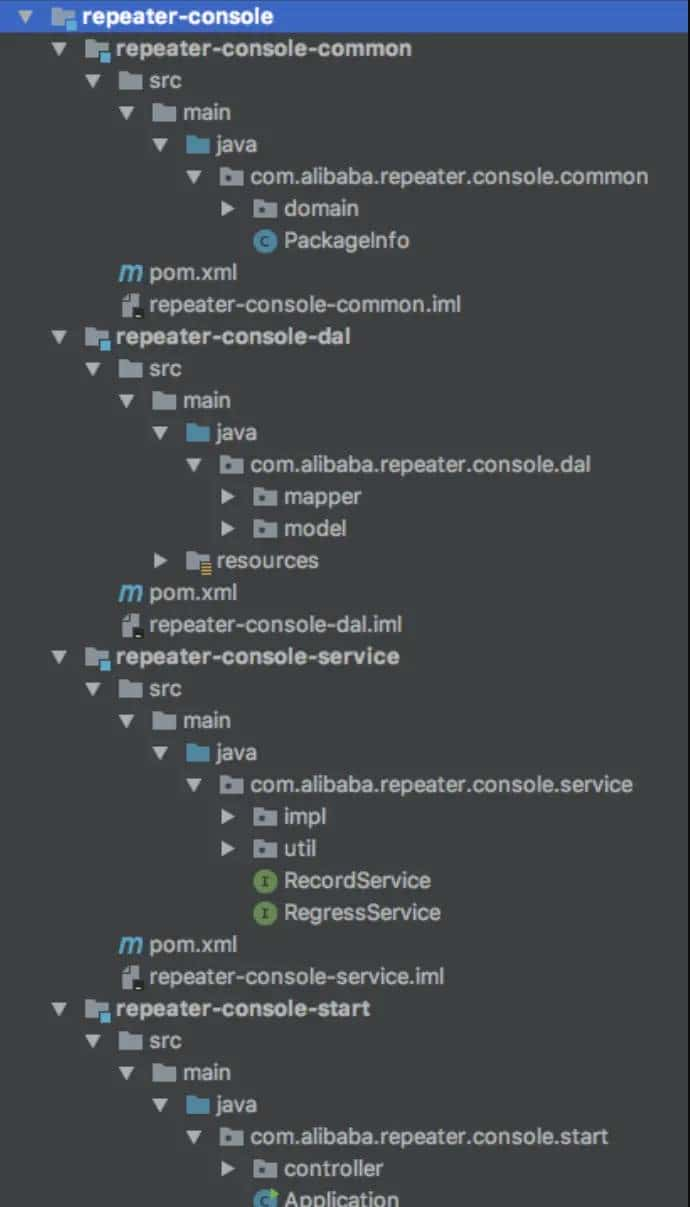

一、网络的建筑蓝图:OSI七层模型

为了将复杂的网络通信过程模块化,国际标准化组织(ISO)提出了OSI(开放系统互连)七层模型。它像一个建筑蓝图,将通信过程分解为七个清晰、独立的层次,每一层都为其上层提供服务,并调用下层的功能。

打个比方: 想象一下你通过国际快递寄送一份手写信。

1. 应用层:这是你与网络的**接口**。你决定要写信(产生数据),并使用特定的“应用”(如Gmail、微信)来写。这一层负责为用户提供各种网络服务,如HTTP(网页浏览)、SMTP(电子邮件)、FTP(文件传输)。

你的角色:写信的人。

2. 表示层: 它相当于**翻译官**和**化妆师**。确保收件人能看懂你的信。它负责数据的格式转换、加密解密、压缩解压缩。比如,把你写的文本(ASCII码)转换成一种通用的网络格式,或者对信件内容进行加密,防止他人偷看。

你的动作:将中文信翻译成英文,并用隐形墨水加密。

3. 会话层:负责对话的建立、管理和终止。它决定使用全双工通信(双方可同时收发)还是半双工通信(交替收发),并在适当的时候建立和断开连接。

你的动作:给收件人打个电话,确认他可以收信,并在寄出后通知他“信已寄出”。

4. 传输层:这是端到端的连接和可靠性保障的关键。它负责将数据分段,并确保所有段落都能可靠、按顺序地到达目的地。最重要的两个协议——TCP和UDP——就在这一层工作。

你的动作:把长信分成几页,每页编号。如果对方没收到第3页,你会重新寄一次。

5. 网络层:它负责寻址和路由。就像快递系统的分拣中心,它根据IP地址决定数据包应该走哪条路径,才能穿越多个不同的网络,最终到达目标网络。

快递公司的角色:查看收件地址(IP地址),规划运输路线。

6. 数据链路层:它负责在同一个局域网内的节点到节点(如路由器到路由器,交换机到电脑)的数据传输。它将网络层传来的数据包封装成“帧”,并通过MAC地址在本地网络中准确找到下一个设备。

本地快递员的角色:在你的城市内,根据街道门牌号(MAC地址)将包裹送到下一个中转站。

7. 物理层: 这是最底层,定义了物理媒介的规范。它负责将数据帧的二进制比特流(0和1)转换成光信号、电信号或无线电波,在物理线路上传输。

运输工具的角色:卡车、飞机、光纤电缆,负责实际运送包裹。

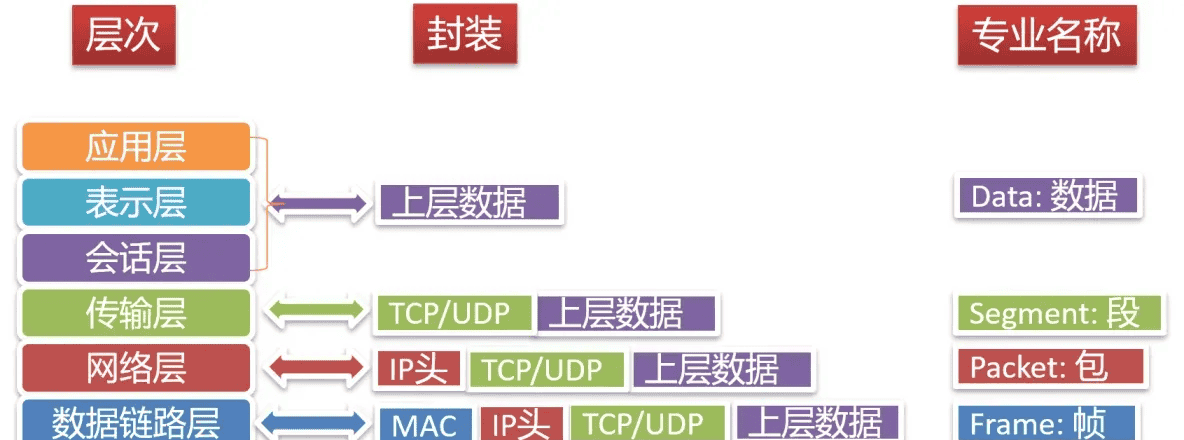

二、数据的“俄罗斯套娃”:封装与解封装

数据在网络中的传输过程,就像一个被层层包裹的“俄罗斯套娃”。

发送方(封装过程):

1. 用户数据在应用层产生。

2. 数据下传到表示层,可能被加密或压缩。

3. 会话层负责建立会话。

4. 到了传输层,数据被加上TCP或UDP头部(包含端口号),变成了段。

5. 段下传到网络层,被加上IP头部(包含源和目标IP地址),变成了包。

6. 包下传到数据链路层,被加上帧头和帧尾(包含MAC地址),变成了帧。

7. 最后,帧被传到物理层,转换成比特流,通过网线或无线信号发送出去。

接收方(解封装过程):

这个过程正好相反。接收设备从物理层接收到比特流,逐层向上拆开“套娃”:

数据链路层去掉帧头帧尾,将包上传给网络层。

网络层去掉IP头部,将段上传给传输层。

传输层去掉TCP/UDP头部,将数据上传给会话层、表示层,最终在应用层还原出原始数据。

每一层都只理解和处理自己那一层的头部信息,实现了高度的模块化。

三、可靠的“送货员”:TCP协议

在传输层,TCP(传输控制协议)扮演着一个极其可靠、负责任的“送货员”角色。它的核心特性包括:

面向连接:数据传输前必须先建立连接(三次握手),传输结束后要断开连接(四次挥手)。

可靠传输:采用确认机制、重传机制、序列号等手段,确保数据不丢失、不重复、按序到达。

流量控制:通过滑动窗口机制,根据接收方的处理能力来调整发送速率,避免“淹没”对方。

拥塞控制:通过慢启动、拥塞避免等算法,感知网络拥堵情况,动态调整发送速率,避免造成网络瘫痪。

相比之下,它的“同事”UDP协议则像一个“快递小哥”——无连接、不可靠,但速度快、开销小。它只管把数据包发出去,不保证对方一定能收到。直播、视频通话等对实时性要求高、允许少量丢包的场景,通常会选择UDP。

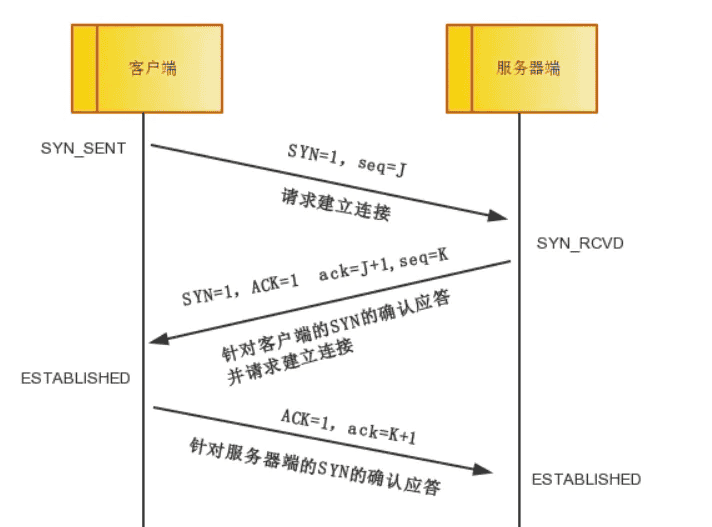

三次握手 —— 建立连接

想象一下你要给朋友打电话:

第一次握手(你:喂,听得到吗?)

你主动打电话给你的朋友,说:“喂,听得到吗?” 这表示你想建立连接。

(对应网络:客户端发送一个 SYN 包给服务器,请求建立连接。)

第二次握手(朋友:听得到,你能听到我吗?)

你的朋友听到后回答:“听得到,你能听到我吗?” 这个回答有两层意思:

a. 确认 收到了你的请求。

b. 同时 也向你发起一个反问,确保他也能跟你通话。

(对应网络:服务器收到请求,并回复一个 SYN-ACK 包,表示同意连接,并也请求与客户端建立连接。)

第三次握手(你:我能听到你!)

你听到朋友的确认和反问后,最后说一句:“我能听到你!”

(对应网络:客户端再发送一个 ACK 包,确认服务器的连接请求。)

至此,连接建立成功! 双方都确认了彼此都能正常收发信息,可以开始正式“聊天”(传输数据)了。

为什么是三次?

因为三次是保证双方互相确认对方收发能力正常的最小次数。两次不够(服务器无法确认客户端是否能收到自己的消息),四次又多余

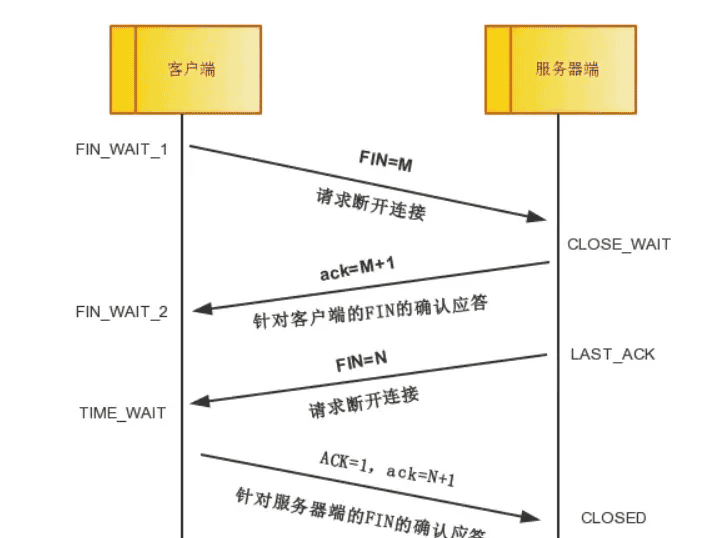

四次挥手 —— 断开连接

现在聊天结束,你们要挂电话了(假设双方都可能先提出挂断):

第一次挥手(你说:我说完了,要挂咯)

你告诉你的朋友:“我要说的话都说完了,我准备挂电话了。” 但你说完后,还会听着电话,因为你的朋友可能还有话要说。

(对应网络:主动关闭方发送一个 FIN 包,表示自己不再发送数据了。)

第二次挥手(朋友:好的,我知道了)

你的朋友听到后,先回答一句:“好的,我知道了。” 但这只是表示他收到了你要关闭的请求,他可能还有数据没发完。

(对应网络:被动关闭方发送一个 ACK 包,确认收到了关闭请求。)

(此时,从你到朋友的单向连接关闭了,你不再发送数据。但朋友到你这个方向的连接可能还开着,他可能还在给你发最后的数据。)

第三次挥手(朋友:我也说完了,可以挂了)

等你的朋友把剩下的话也说完后,他会对你说:“我也说完了,那我也挂了。”

(对应网络:被动关闭方处理完所有数据后,也发送一个 FIN 包,表示自己这边也准备关闭了。)

第四次挥手(你:好的,那挂了吧)

你听到朋友也说完了,最后回复一句:“好的,那挂了吧。”

(对应网络:主动关闭方再发送一个 ACK 包,确认最终的关闭请求。)

至此,连接完全断开! 双方都确认了彼此都不再通信,可以释放资源了。

为什么是四次?

因为断开连接时,一方说“我不发了”之后,另一方可能还有数据要发送,不能立即同时回复“我也不发了”。所以需要先把“知道了”和“我也不发了”分两步说,这就比握手多了一步。

四、一切的基石:二进制转换

为什么网络底层传输的是二进制(0和1)?因为计算机是由数以亿计的晶体管构成的,它们只有“开”和“关”两种稳定状态,正好用“1”和“0”来表示。

文本到二进制:当你输入字母‘A’,计算机会根据ASCII或Unicode编码规则,将其转换为一个二进制数字。例如,在ASCII中,‘A’被转换为 `01000001`。

图片到二进制:一张图片由无数像素点构成,每个像素的颜色由RGB(红绿蓝)值表示,这些值最终都会被转换成二进制数字。

IP地址到二进制: 我们常见的IP地址(如 `192.168.1.1`)是一种“点分十进制”表示法,方便人类阅读。实际上,在网络层处理时,它会被转换成一个32位的二进制数。`192.168.1.1` 实际上就是 `11000000.10101000.00000001.00000001`。

理解二进制,是理解计算机如何思考和通信的第一步。

结语

计算机网络的架构体系,这个常被视为技术枯燥的概念,恰恰构筑了我们数字世界的基础框架。从OSI七层模型的分工协作,到数据封装的精妙机制;从TCP传输的可靠保障,到最终归零为简的二进制编码…这些精密设计共同勾勒出一幅高效运作的全球网络图景。

当你阅读这篇博客时,不妨想象:此刻正有成千上万的数据包,严格遵循这套精心设计的规则,为你穿梭于世界的每个角落。

相关文章